بين دفتي التاريخ ووجدان المنفى، وبين الألم والجمال، يطل علينا الأديب الفلسطيني الكبير "حسن حميد" في لقاء استثنائي ينقله "منبر أدباء بلاد الشام" بالتعاون مع جريدة "الأيّام نيوز" الجزائرية. هنا لا نقرأ روايات فحسب، بل نغوص في حياة شعب، نلمس صرخاته وأحلامه، ونسافر عبر المخيمات والشوارع المدمرة، لنرى فلسطين من خلال عيون كاتب جعل من الحرف سلاحًا وملاذًا ومرآة للذاكرة.

حسن حميد

في هذا الحوار، يتحوّل الأدب إلى مرآة مزدوجة: تعكس وجع الفلسطينيين وتجاربهم في الشتات، وفي الوقت نفسه تمنح الأمل وتفتح فضاءات الحرية، لتصبح الرواية شاهدة على الألم ورافدًا للجمال الإنساني. من الشعر إلى الرواية، ومن المخيمات الفلسطينية إلى جمهور عالمي، يأخذنا حميد في رحلة عبر الزمن والمكان، حيث تصبح الكلمات قوة مقاومة، والرموز جسورًا بين الماضي والحلم.

إنها فرصة للغوص في تجربة أدبية فريدة، حيث يصبح الألم مصدرًا للإبداع، والكتابة جسرًا يربط بين القارئ والشخصيات، بين المكان والهوية، وبين الحلم والواقع. هنا، لا يُقرأ النص فحسب، بل يُعاش ويُحسّ، لتصبح الرواية الفلسطينية مساحة للحلم والذاكرة معًا.

الأيام نيوز: هل لك أن تعطي القارئ الجزائري بطاقة تعريف بالأديب حسن حميد؟

حسن حميد: حسن حميد، أديب فلسطيني من مواليد صفد 1955، درس الفلسفة والاجتماع بدمشق وتوّج مساره الأكاديمي بدكتوراه في علم اجتماع المعرفة من الجامعة اللبنانية. شغل مواقع ثقافية بارزة في اتحاد الكتاب العرب، وشارك في مؤتمرات وملتقيات أدبية داخل الوطن العربي وخارجه. تُرجمت أعماله إلى لغات عديدة، وتنوع عطاؤه بين القصة والرواية والدراسات النقدية. بين دفّتي كتبه تنبض الذاكرة الفلسطينية والهمّ الإنساني، فجاءت أعماله شاهدًا على زمن ووجدان. حاز جوائز أدبية عربية مرموقة، من الكويت إلى مصر والسودان واليمن.

الأيام نيوز: كيف شكّلت نشأتك كلاجئ فلسطيني في سوريا رؤيتك للعالم، وكيف انعكس هذا على أسلوبك الروائي ورسمك لعوالم شخصياتك؟

حسن حميد: أحزان اللجوء غامقة، طبقاتها سود، ونوافذها ضيقة، ودروبها وعرة، وأخبارها وأحداثها وحادثاتها موجعة في تذكرها وروايتها، وندوبها كثيرة أيضاً. مرات كثيرة تكرر لجوء أسرتي إلى ما حولها من محيط آمن. كنا نعيش في الجليل الفلسطيني، في قرية صغيرة، اسمها "كراد البقارة"، تلوذ بأمكنة ثلاثة هي: جسر بنات يعقوب، قلعة صلاح الدين الأيوبي، قصر عطرة، قرية كاملة الأوصاف، لها بيوتها الحجرية ذات الزرقة الراهجة، وحقولها الوسيعة، وآبارها المتعددة، ومروجها الممتدة على ضفة نهر الأردن المقدس، ونبعة العين التي يشرب الأهالي منها، والبيادر، والمغارات، وقطعان الماشية الكثيرة، ودكان "أبو رشدي"، والمسجد، والمدرسة.

في عام 1948 طرد أهلي وأهل القرية، إلى الأراضي السورية، إلى الضفة الشرقية لنهر الاردن، وقد ساقهم الخوف والبكاء والأمل بالنجاة إلى القرى الجولانية، في الأراضي السورية، أهلي سكنوا في قرية، اسمها "نعران"، مقامة بيوتها فوق علوة تطل على قريتنا "كراد البقارة"، لذلك كثر بكاؤهم كلما نظروا إلى بيوتها/ بيوتهم.. وحين أصبحت أراضي قريتنا أرضا حرامًا، بقرار من الأمم المتحدة (1949)، أي منطقة منزوعة السلاح بين سورية وفلسطين، عاد أهلي، وأهل القرية جميعا، إلى بيوتهم، وإلى شؤونهم الحياتية السابقة، ولكن حين قرر الإسرائيليون، في عام (1952) تحويل مياه نهر الأردن من وسط قريتنا، طردوا أهلي، وأهل القرية، مرة ثانية، وفي لجوء ثان، إلى ضواحي مدينة "عكا"، فعشنا في قرية "شعب" التي طرد سكانها إلى الأراضي السورية واللبنانية عام (1948)، وكانت بيوت القرية، كما روت أمي، عامرة بكل شيء، وقد احتج أهلي، وأهل قريتنا، على طردهم القسري من "كراد البقارة"، لأنهم ما كانوا يعرفون بخبر تحويل مياه نهر الأردن من وسط قريتهم، وقد جاء مندوبو الأمم المتحدة إلى قرية "شعب" وحققوا في أسباب الاحتجاج، ولعلهم هم أيضًا ما كانوا يعرفون بخبر تحويل مياه نهر الأردن أيضًا، لذلك أجبروا الإسرائيليين على السماح لأهلنا بالعودة إلى قريتنا، فعادوا فعلاً عودة جديدة إلى "كراد البقارة".

ولم ينته الأمر هنا، ففي عام (1956)، وفي أثناء العدوان الثلاثي على مصر، تظاهر أهل قريتنا وهتفوا مؤيدين لمقاومة مصر، ورفعوا صور عبد الناصر، لذلك طرد الإسرائيليون أهالي قريتنا مرة أخرى إلى الأراضي السورية، لأنهم اعتقدوا بأن صور عبد الناصر جاءت من سورية، وهكذا عدنا إلى لجوء آخر، إلى قرية "نعران" السورية، ولم ينته الأمر أيضًا، لأننا طردنا مرة أخرى إلى دمشق عام 1967، وعشنا في الخيام.

كل هذا الطرد، وما فيه من إذلال ومهانة، وعوز، وقلة حيلة، وضيق ذات اليد، وتذكر، وحنين، وفقد، وأحلام، هو ما شكّل رؤيتي للعالم، ورؤيتي لثنائية الحق والباطل. وكل هذا أيضًا.. شكل مرجعيتي ومصادري لكتابة مدونتي الأدبية، ورسم دروب حياتي. لقد سلخت سنوات طوالاً من عمري وأنا أكتب عن المخيم الفلسطيني، وطقوس الحياة المُرّة التي أوقفت دورتنا الدموية مرات ومرات، لكنها أوجدت وعينا الذي بنيناه داخل الخيمة الكبيرة التي سميناها المدرسة سنة بعد سنة.

الأيام نيوز: من المعروف أنك انتقلت من الشعر إلى الرواية، فكيف واجهت تحدّي تحويل الإيقاع الشعري إلى سرد قصصي، وهل شعرت أن الرواية أداة أقوى للتعبير عن رؤيتك؟

حسن حميد: كتبت الشعر العمودي كيما أرثي رحيل الشهداء، كنت أقرأ القصيدة للقبور، لأن الناس الذين جاؤوا إلى المقبرة، أبناء المخيم وأهله، كانوا مشغولين بالبكاء، وقد صار الحزن خيمة أخرى، غطت المقبرة الوسيعة كلها، كانت القبور هي وحدها من يستمع لشعري، الشهيد كان مشغولاً أيضًا بما يقوله الناس. كنت أظن بأنني، وعبر شعري، سأخفف من حمولة الحزن، والبكاء، والذكريات، لكن الظن ظن، لأن الناس ما كانوا بحاجة للموسيقى والايقاع، كانوا بحاجة للسرد، لذلك، وحين قل عدد الجنازات، هدأت نفسي قليلاً، فمضيت بها لأكتب: كيف جعلنا من الكتان والرقع وأكياس الخيش وقطع البلاستيك.. بيوتا هي الخيام.

كنا بحاجة إلى الرواية لنكتب سيرة الألم والجروح والفقد والغياب والصبر والفدائيين، وقد كانت الرواية ديموقراطية، حين رضيت بتعدد الرواة والأصوات والأمكنة والأزمنة والثنائيات والألوان والجهات والنتائج والبدايات والنهايات والخواتيم والمناسبات والخيبات، ونغمات البكاء أيضاً. نعم، لقد دحمتنا فيوض من التراجيديا التي لم نر مثيلاً لها إلا في مدونات الميثولوجيا والأساطير، وما روي عن وجوه الحياة التي سبقت ظهور الكتب، وأسئلة الفلسفة.

الأيام نيوز: عندما نتحدث عن رواياتك عن الشتات الفلسطيني، كيف توازن بين التجربة الفردية والهوية الجماعية بحيث يصبح الألم شخصيًا ووطنيًا معًا؟

حسن حميد: في المنفى تعانق الألمان، الألم الفردي، والألم الجماعي، وصار الخلاصان، الفردي والجماعي، في تبادلية للأدوار، تعني طلب الحرية، والانعتاق من قبضة الظلم، وباتت الفرص الفردية والجماعية تعني التقدم إلى الأمام، وافتكاك النفس من عوالم المأساة، ولهذا كان النجاح الفردي عتبة للنجاح الجماعي. الهوية الفلسطينية كانت موجودة وحاضرة، رغم كل المكارم وحالات العجز، الخيمة، ونحن فيها، تصرخ: الهوية، الهوية؛ والمدرسة تصرخ: الهوية، الهوية؛ والذكريات تصرخ: الهوية، الهوية؛ والأحلام تصرخ: الهوية، الهوية. ما كان مفقودًا هي الوسائل والأدوات والطرق، لقد عاش الوعي معنا في الخيام، صار أحد الإخوة، وكان معنا في المدرسة، فصار زميلا، وكان في المقبرة، وفي الحياة، وصارت فلسطين هي الكتاب الذي نقرأ فيه لنقترب منها أكثر.

لقد كتبت عن المخيم كمكان وثقافة وحياة، في الوقت الذي كتب فيه أدباء فلسطين عن الفدائي، كتبت الروايات عن المكان في المنفى، وهو طارئ، أعني المخيم، الذي جعل من الخيمة بيتا، ورمزا، وفيها تخريج الأطباء والمهندسون والمفكرون والفدائيون والأدباء والفنانون. المخيم حافظ على الوحدة العضوية للسردية الفلسطينية، والشعور الوطني الفلسطيني، وكان المخيم المختبر لكل قول وفعل ونشاط، مثلما كان النار الكاشفة للذهب والأحجار الكريمة والنفوس النبيلة.

المخيم وحد المكان الفلسطيني، فصار تجمعا للقرى والمدن الفلسطينية، مثلما صار المصدر للخبر الفلسطيني، والحادثة الفلسطينية. أنا، أسندت لرواياتي مهمة رواية ما يرويه الفلسطينيون، وما يفعلونه، وما يحلمون به، ولذلك صار المخيم المعادل الموضوعي للقاعدة الفدائية، وصارت دروب المدرسة في المخيم المعادل الموضوعي لدروب العملية الفدائية.. في الجهد والتعب والتحصيل والنتيجة.

الأيام نيوز: نصوص الروائي "حسن حميد" غنية بالرموز والتاريخ، فكيف يختار الرموز التي تحتضنها الرواية: هل تأتيك تلقائيًّا يا ترى أم بعد بحث وتأمل؟

حسن حميد: الرواية، ليست حكاية وكفى، إنها بحث مجهد ومتطلب، عدا عن كونها إبداع يروم جماليات الصياغة، والأسلوب، واللغة، والسوسيولوجية، والتاريخ، والمكان، والسحر الحلال. كان عليّ أن أكتب رواية تصرح منذ سطورها الأولى عن مكانها الجغرافي، وعن زمنها التاريخي، وأن تحافظ، في الوقت نفسه، على أسرارها كفن.

لهذا كان لا بد من حضور الرموز والدلالات الفلسطينية، فلا بحر من دون حيفا وعكا ويافا وعسقلان، ولا شجر من دون البرتقال والزيتون والخروب، ولا منفى من دون المخيمات، ولا بيوت من دون المفاتيح، ولا حدود من دون عذابات الدخول والخروج، ولا حياة من دون سجون. كل هذه الرموز والدلالات حاضرة في كل بيت، حاضرة في السلوك والتفكير والأحلام، وحاضرة في المدرسة، وفي الكتب التي نقتنيها أو في المجلات التي نطلب قراءتها، وحاضرة في طعامنا (الملوخية، والمسخن، والمجدرة)، وفي علامات ملابسنا، مثلما هي حاضرة في حواراتنا فيما بيننا، ومع غيرنا، وبلغات عدة. كنت، مثل غيري، أصطفي مما أراه وأسمعه وأعيشه لأكتب روايتي. كتبت رواية "جسر بنات يعقوب" لأُري الناس جذورهم المذهلة الضاربة في أرض فلسطين، جذورهم التي هي أعمق وأبعد من قيعان البحر الأبيض المتوسط، ونهر الأردن المقدس، وبحيرة طبريا، وجبال القدس، وأساسات كنيسة القيامة، وكتبت روايتي "تعالي نطير أوراق الخريف" لأقول للناس هكذا بنى الحزن الفلسطيني المخيمات.. لأنه حزن مضيء، وكتبت روايتي "بلاد.. اسمها جباليا" لتأبيد الفعل الأسطوري الذي صنعه الفلسطينيون من دمهم وأشلائهم وذوب أرواحهم وحلاوة أحلامهم.. الرواية، عمل فني شاق وعنيف.. تكتبه الفلسفة.

الأيام نيوز: لقد فزت بجائزة "نجيب محفوظ" مرتين، ماذا تعني لك هذه الجوائز ككاتب فلسطيني، وكيف انعكست على تجربتك الإبداعية؟

حسن حميد: مصر بلاد حضارة، والحضارة عمران وتقاليد، وأنا مدين بثقافتي التي اكتسبتها جريا وتعبا وشغفا.. للثقافة المصرية، الرواية المصرية علمتني كثيرًا، والمقالة المصرية عززت ثقافتي، وفتحت عيني على أسرار ما كنت أعرفها، والكتب والمجلات المصرية التي كانت مشهورة بختم (وصلت بالطائرة) منحتني كل ما اعتبرته جديدًا وضروريا للتواصل مع الثقافات العالمية.

لهذا كان لا بد لي من أن أعرض كتاباتي على المرآة المصرية لأرى قيمتها، وأنا في طراوة العمر، ولقيت الثناء بالفوز بجائزة آنذاك، ثم عرضت كتاباتي على جائزة "نجيب محفوظ"، وحظيت بالجائزة أيضا، الجائزة كانت لبلادي الفلسطينية، وحياة الشقاء في المنفى، ولقضيتي التي وقع عليها ظلم بشع لا تزال آثاره ماثلة عيانًا أمام كل من يمتلك عينين رائتين.

الجوائز الأدبية تربيتة يد على كتف الكاتب، هو بحاجة إليها في كل سنوات عمره. لقد مدتني الجوائز الأدبية التي استحوذت عليها بطاقة إيجابية كي أواصل الكتابة عن حلمي الفلسطيني، أعني تعزيز حكايتي من اجل العودة إلى البيت.

الأيام نيوز: لقد تُرجمت أعمالك إلى لغات عدة، فكيف لاحظت استقبال القرّاء خارج الوطن العربي للأدب الفلسطيني؟

حسن حميد: تُرجمت رواياتي وقصصي إلى لغات عالمية عدة، وكانت ترجمات لقصص عربية أو قصص فلسطينية مشتركة (أنطولوجيات)، ثُم ترجمت كتاباتي في كتب خاصة بي في القصص القصيرة، وفي الروايات. أما معرفة مدى استقبالها في اللغات الأجنبية، فلم أدر عنه شيئا، لكن مفاجأة، في هذا المجال، كانت تنتظرني حين زرت الصين، فقد وجدت روايتي "جسر بنات يعقوب" مترجمة إلى اللغة الصينية، وطلبة الجامعة المختصون باللغة العربية يدرسونها بمساعدة الترجمة الصينية، وقد عشت هناك، لحظات من الفرح الأدبي بين الطلبة وأساتذتهم، وقد أروني كتابا مؤلفا عن أعلام الأدب العربي، كانت فيه صفحات تتحدث عن حياتي ورواياتي، ترافقها صورة لي.

ترجمة الأدب الفلسطيني تعاني من حرب بشعة في أوروبا وأمريكا، بسبب الضغوط الإسرائيلية كي لا تعرف السردية الفلسطينية، وكي تبقى السردية الإسرائيلية وحيدة القرن هناك. "جبرا إبراهيم جبرا" لم يحظ أدبه (قصة، رواية، شعر، نقد) بترجمة تليق بما يستحقه من تقدير وأهمية؛ محمود درويش.. هو الآخر عوقب شعره، فلم يعرف الانتشار العالمي الذي يليق به.. لأنه فلسطيني، والحال هذه، شملت الأدب الفلسطيني كله.

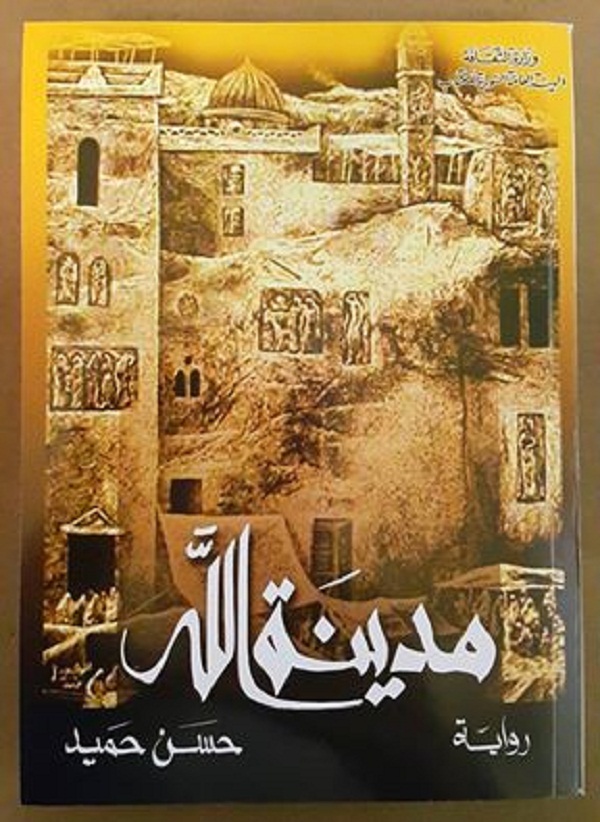

الأيام نيوز: القارئ لأعمال حسن حميد مثل: (بلاد.. اسمها جباليا) و(مدينة الله)، تبدو غزة شخصية حيّة تنبض بالألم والأمل. فكيف تحوّل المكان إلى بطل روائي يحمل هموم الناس وأحلامهم؟

حسن حميد: غزة ألم طفوح، لم يعرفه مكان في الدنيا، ولا شعب في الدنيا. خلال السنتين الأخيرتين، وبعد حصار طويل مُرّ وموجع، شنت على غزة، ومساحتها صغيرة جدا (365 كلم مربع)، عاش أهل غزة وعرفوا عشرات الحروب المستمرة بآنٍ واحد، حرب قنابل وصواريخ، حرب مدفعية، حرب دبابات، حرب جارفات، حرب تجويع، حرب خاصة بحليب وصحة الأطفال، حرب ضد رعاية النساء الحوامل، حرب ضد المدارس والجامعات، حرب ضد المشافي، حرب مع الأمراض الجديدة التي لم تعرفها الدنيا من قبل، حرب ضد الزراعة والصناعة والتجارة والأسواق، حرب ضد البيوت، حرب ضد الإعلام، حرب ضد دور العبادة المسيحية والإسلامية، حرب ضد التاريخ والتراث الشعبي، المادي وغير المادي، حرب ضد المعتقلين والأسرى الفلسطينيين..

أنا اهتممت بالمكان الفلسطيني لأنه هو أعز ما افتقدناه، الإسرائيليون، وطوال 77 عاما ما استطاعوا افتكاك الوعي منا، ولا نزع عشقنا لبلادنا، ما أخذوه بالقوة الباطشة هو المكان، والمكان الفلسطيني عزيز ومقدس وتنحني له الرقاب حين نتحدث عن القدس مثلاً، لهذا أعطيته البطولة في رواياتي، ومنها: مدينة الله، الكراكي، أنين القصب، السواد.. إلخ.

الأيام نيوز: هل يمكن أن تخبرنا كيف تحافظ على التوازن بين توثيق المأساة وبين جعل النص تجربة إنسانية عميقة لا تقتصر على الحزن؟

حسن حميد: الرواية معنية بالجمال العالمي، عنيت هنا بُعدها العالمي الحامل لتجربة آتية من عالم آخر، فهي ليست كتاب أخبار، ولا هي سجل حوادث محلية، أو وصف طبيعة معينة، إنها تجربة إنسانية، فيها الحكاية، والمنطق، والمتعة، والوظيفية. التي تهم الناس، وإلا لماذا نحن نقرأ روايات البلدان الاخرى، ولماذا نفاضل بينها. نحن نكتب فنا، ومن خلاله نقدم قضايانا وأحلامنا. الحفاظ على التوازن ما بين المحلي والعالمي/ الآخر، يتجلى عبر الفن والصياغة، أي جعل ما نكتبه يعني الآخر تماما. أنا قرأت روايات عربية كثيرة، وأخرى عالمية، نشرت بعد الحربين العالميتين، الأولى والثانية، ومن بينها روايات من آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، وقد نشرت بعد الاستقلال، وكلها تقريبًا تحدثت عن تجارب مذهلة، سواء في وقت الحرب أو في وقت السلم، وأحببتها، لأن فيها هذا التوازن ما بين المحلي والإنساني. لقد عرفنا المجتمع الروسي من الروايات، وكذلك المجتمع الفرنسي، والفيتنامي، والجنوب إفريقي. لا بد للرواية الناجحة من أن تتوافر على السمات العالمية، أعني الجمال العالمي، والحزن العالمي، والمتعة العالمية، والصيانة العالمية المدهشة.. وإلا ستظل الرواية مجرد خبر محلي ليس أكثر.

الأيام نيوز: شخصياتك كثيرًا ما تعيش النزوح والاغتراب، داخليًا وخارجيًا. كيف تصوغ هذه التجربة بحيث يشعر القارئ أنه شريك فيها لا مجرد شاهد؟

حسن حميد: أنا أحب، بل أعشق، التراسل ما بين الآداب والفنون الإنسانية، ومن بين هذه الفنون أحب فن السينما، أي اللغة البصرية، ورسم المشاهد، لإيماني بالإيهام الواقعي وصفًا وتصويرا. معظم من قرأ روايتي "مدينة الله" ظن أنني ابن مدينة القدس، وأنا لم أرها في حياتي، وأحلم برؤيتها، وسأراها بإذن الله تعالى. لقد عملت على أن أجعل القارئ رفيقا لكل شخصية من شخصيات الرواية، ولكل تفصيل مكاني في القدس كي يعرفها، ويعيش ويتذوق طعوم سحر المكان.

الأيام نيوز: برأيك، هل تستطيع الرواية أن تمنح المهجّرين مساحة لاستعادة هويتهم أو حتى القدرة على الحلم، أم تبقى شاهدة على وجعهم فقط؟

حسن حميد: من السهل على الرواية أن تكون شاهدة على الوجع، لكن هذه الشهادة تعبر عن نقص في التجربة والتفاعل النصي. الرواية ليس دورها دور الطبيب الشرعي، ولا دور الشاهد في المحكمة، دور الرواية دور مركب، ومعقد، إنها التجربة بكل سلوكياتها وأحاسيسها وما تود التعبير عنه. نحن لم نتأثر كثيرًا حين قرأنا تاريخ حرب "نابليون بونابرت" على روسيا (1812) ولكننا بكينا حين قرأنا رواية "تولستوي" (الحرب والسلم)، ونحن اليوم حين نكتب عن حرب الإسرائيليين الوسخة على غزة، نكتب عن عشق أهل غزة لترابها وشجرها وبحرها وبيوت صفيحها (الزينكو والاسبست) ومدارسها.. وهذا ما يشكل الهوية. إنها كتابة ليست شاهدة، ولا تكتفي بها، لأنها تريد مطاولة ما يفعله أهل غزة من أساطير يومية.

الأيام نيوز: من خلال تجربتك، هل ترى أن الكتابة عن الألم تحرّر المبدع من ثِقله، أم أنها تعمّق الجرح وتحوّله إلى ذاكرة لا تنطفئ؟ وهل يمكن للأدب أن يداوي صاحبه بقدر ما يوجعه؟

حسن حميد: الكتابة خلاص من ثقل الألم، ونزف الجروح. أنا، لولا الكتابة لمت بسبب الظروف القاسية التي عشتها في المخيم، ولولا الكتابة عن غزة اليوم لمت موتي الألف، بعد أن عشت وعرفت (صبرا وشاتيلا)، ودمار المخيمات الفلسطينية التي عشت فيها، بل ودمار المقابر أيضا. الكتابة تمرين للمعايشة الصعبة والضد مابين الألم والحلم.

الأيام نيوز: كأديب وكاتب صاحب تجربة معتبرة، هل يمكن أن يتحوّل الألم في الكتابة إلى نور داخلي يضيء مسار الشخصية والقارئ معًا، أم أنه يظل ظلًا دائمًا يرافق النص؟ وكيف ترى دور الكاتب في تحويل التجربة الصعبة إلى جمال يمكن أن يتعلم منه الآخرون؟

حسن حميد: لولا الإبداع الأدبي والفني.. لخرت المعنويات مثلما تخر السقوف، ولولا الإبداع لضاعت دروب الحلم وتاهت، ولولا الإبداع لضاقت دائرة الحياة، وتكلست النفوس، وأظلمت الرؤى. الألم، وكما عرفته وعشته، هو القوة التي أبقت جغرافية المكان الفلسطيني حية في ابداعاتنا وكتاباتنا عامة، وهو ما أضاء ارواحنا ودروبنا لنعمل خداما لتحقيق الحلم الفلسطيني.

قصص الألم التي كتبناها هي التي وضحت معالم الدروب التي مشاها الفدائيون، وما فيها من تعب ومشاق وكرامة، وهي التي جعلت خواتيم حياة الشهداء رضا لهم، وعقيدة لنا. الآن، ونحن نكتب عن غزة، وما يجري من محو للمخيمات في الضفة الفلسطينية (في جنين وطولكرم) كأمكنة، وعن الشهداء بوصفهم المنارات الهادية، وأحزان فقد الطعام والشراب والدواء والبيت والأفراح.. نسمع الناس يقولون، ويرددون (بيهمش) لأنهم على قناعة بأن كل ليل له خاتمة، والخاتمة نهار طويل عريض تضيئه الأحداث والحادثات والسير التي كتبت بالصدق والنبل والعزوم، رغم ساعات الخذلان الطوال.

الأيام نيوز: هل سبق وأن واجه الروائي المعروف "حسن حميد" تحديًّا واجهه أثناء كتابة رواية، وكيف حوّله إلى طاقة إبداعية؟

حسن حميد: في كل رواية من رواياتي واجهت التحدي. لأن حياتي كلها، مثل غيري من أهل المخيمات، كانت تحديات؛ تعلم كتابة: بابا، ماما، راس، رووس، كانت تحديًّا في خيمة كبيرة هي المدرسة، الحجارة هي مقاعدها، وطلابها يرتجفون بردا، وأقدامهم الحافية غاطسة في ماء المطر الذي اقتحم الخيمة من تحت رواقها الكتاني، الثوب، والحذاء، ورغيف الخبز، وحبة الدواء، وقلم الرصاص، وتأمين الدفتر، والحصول على نصف تفاحة أو نصف برتقالة، أو مكعب سكر، أو نصف ابتسامة.. هي تحديات محمولة على كف الرجاء. حين أردت كتابة رواية (جسر بنات يعقوب) كان همي الأول هو الإجابة عن سؤال بسيط فحواه: لماذا سمي الجسر بهذا الاسم، ومن هو يعقوب، ومن هن بناته، وما هو زمنه الذي عاش فيه، ولماذا لم يسم الجسر باسمه (جسر يعقوب)، وما الأمر المهم الذي فعلته بناته حتى سمي الجسر باسمهن؟ هنا كان التحدي، إذ كان عليّ أن أعود إلى كتب التاريخ، والجغرافية، والحكايات الميثولوجية، والمدونات الدينية، وما قيل عن الشطار والعيارين والصعاليك وقطاع الطرق. وقد قبلت التحدي، ورحت أكتب رواية تقدم لنا إجابة مقنعة.. لماذا سمي الجسر الحيوي والجميل (جسر بنات يعقوب)، وهكذا.. كانت شواغل كتابتي لجميع رواياتي.

الأيام نيوز: ما الرسالة التي تأمل أن تصل إلى الشباب الفلسطيني عبر أعمالك الأدبية؟

حسن حميد: رسالتي كانت، ولم تزل، هي معرفة لماذا رافقنا كل هذا العذاب الوحشي، ولماذا اختفى الفرح الحقيقي من بيوتنا، ولماذا صارت حياتنا كلها كوابيس مخيفة، ولماذا صارت مقابرنا أوسع من مخيماتنا، ولماذا نبكي عند كل شريط حدودي، ولماذا نبكي حين نرى أعلام البلدان الأخرى ترفرف بجذل، وليس في هذه البلدان قدس تشبه قدسنا، ولا كنيسة تشبه كنيسة القيامة أو المهد، ولا بيارات فيها تشبه بياراتنا، ولماذا نبكي كلما سمعنا أمهاتنا تروي لنا حكاية الطابون وارغفة الخبز الأشقر، والمسخن الغارق في بحيرة من زيت الزيتون.

الأيام نيوز: لو كتبت رواية جديدة دون أن تضع اسمك عليها، هل تعتقد أن أسلوبك وبصمتك السردية كفيلان بأن يتعرف عليك القرّاء المداومون على متابعة أعمالك؟ وهل خطرت ببالك من قبل فكرة أن تختبر نفسك متخفيًا خلف النص؟

حسن حميد: نعم، أنا أحببت الكتاب أصحاب الأساليب التي تميزهم من غيرهم، وأحببت من قال: الكاتب هو الأسلوب. لذلك قرأت ما في المعاجم قراءتي للروايات وسير العقائد والبلدان. أردت أن أعرف أسرار اللغة والتراكيب والاشتقاق، وهنا كانت تكمن قوة اللغة العربية ونيافتها على غيرها من لغات العالم. أجل، وبعد مرور سنوات التعب الجميل، غدت نصوصي تنسب إلى إن سهوت عن كتابة اسمي، أسلوبي غدا اسمي.

الأيام نيوز: كما تعلم، أنت محط احترامنا في المنبر، فما رأيك بفكرة منبر أدباء بلاد الشام، وكيف ترى دوره في تعزيز الوحدة الثقافية لمنطقة بلاد الشام من خلال الجمع بين الأدباء عابراً إرث (سايكس – بيكو)، خاصة في زمن يجري فيه العمل على تقسيم المقسّم؟

حسن حميد: منذ بداية الإعلان عن المنبر، رحبت به، وأثنيت على جهد الأخ العزيز "محمد شريم" ورفاقه، وتمنيت لهم التوفيق، ورجوتهم أن يكبروا دائرة الجغرافية الإبداعية لأجيال أدباء بلاد الشام، والمنبر اليوم جهة ثقافية أعتز بها.

الأيام نيوز: كلمة أخيرة إلى جريدة "الأيّام نيوز" و"منبر أدباء بلاد الشام": ما الرسالة التي تود أن تصل للقارئ العربي عبر هذه المنصة؟

حسن حميد: هذه الجريدة (الأيام نيوز) مدهشة في كل شيء، ولا سيما التوجه والرؤيا، إنها عالم رحب لإيصال صوت من ظلموا، وإيصال الحقيقة وبيانها، وتخيّر الأسماء المبدعة وبحذق جميل؛ وهذا المنبر (منبر أدباء بلاد الشام) مدهش أيضًا لأنه تجربة كبيرة واجهت تحديات الجغرافية، وتحديات تعدد الآراء، وتحديات التواصل والتعارف بين اجيال الأدباء. إنهما، الجريدة والمنبر، جهتان للجمال المحلوم.