لعلّه ليس من المبالغة في شيء، وصف منطقة القرن الإفريقي اليوم باعتبارها إحدى أكثر البقاع حساسية في الخريطة الجيوسياسية العالمية، فهي ليست مجرد إقليم على هامش القارة الإفريقية، وإنما هي قلب نابض للتوازنات الإقليمية والدولية.

ويكفي أن نلقي نظرة على موقعها الجغرافي لنفهم حجم هذه الأهمية؛ فمنطقة القرن الإفريقي تطل على كلٍّ من البحر الأحمر والمحيط الهندي، ويشرف على أحد أهم الممرات البحرية العالمية وهو "مضيق باب المندب"، الذي يمثّل حلقة الوصل بين المحيط الهندي والبحر الأحمر ثم قناة السويس، أي الطريق البحري الأهم الذي يربط آسيا بأوروبا.

وبذلك، فإن أي اضطراب أمني أو سياسي في هذا الإقليم لا يظل محصورا في حدوده، بل يمتد تأثيره إلى التجارة العالمية وأسواق الطاقة واستقرار الملاحة الدولية.

ولهذا السبب باتت المنطقة ساحة لتقاطع مصالح القوى الكبرى والإقليمية، ومسرحا لتنافس محموم على النفوذ، يختلط فيه البُعد الأمني بالبُعد الاقتصادي، ويتقاطع فيه المحلي بالعالمي.

إن باب المندب، كممر استراتيجي، لم يكن في يوم من الأيام مجرد مضيق طبيعي، بل تحوّل إلى ورقة ضغط جيوسياسية. فمن خلاله تمر يوميا ناقلات النفط والغاز والبضائع التي تربط موانئ الخليج والهند وجنوب شرق آسيا بأسواق أوروبا والولايات المتحدة. وهو ما يفسّر الاهتمام الدولي الكثيف بتأمينه ومنع أي قوة "معادية" من السيطرة عليه أو تهديده. وبهذا المعنى، يصبح أمن البحر الأحمر والمحيط الهندي جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي لدول بعيدة جغرافيا عن الإقليم، كأوروبا والولايات المتحدة والصين، فضلا عن كونه جزءا أصيلا من معادلات الأمن العربي والإفريقي. ويُضاف إلى ذلك موقع "قناة السويس" التي تمثّل نقطة النهاية للشريان البحري القادم من باب المندب، ما يجعل مصر معنيّة بدرجة قصوى بكل ما يجري في هذا الفضاء البحري والبرّي المترابط.

لكن الأهمية الجغرافية للقرن الإفريقي لم تكن دائما نِعمة على دُوله، بل تحوّلت في أحيان كثيرة إلى لعنة جيوسياسية. فالموقع الاستراتيجي جذب التدخلات الخارجية، وحوّل الإقليم إلى ساحة صراع على النفوذ. ولعل حالة "جيبوتي" مثال صارخ على ذلك؛ فهي دولة صغيرة المساحة والسكان، لكنها اليوم تحتضن قواعد عسكرية أمريكية وصينية وفرنسية وإيطالية ويابانية، حتى باتت تُعرف بأنها "أكثر دولة ازدحاما بالقواعد الأجنبية في العالم". هذا التزاحم يعكس بوضوح إدراك القوى الكبرى أن السيطرة على القرن الأفريقي ليست خيارا ثانويا، وإنما هي مدخل رئيسي للهيمنة على طرق التجارة العالمية وضمان أمن الطاقة.

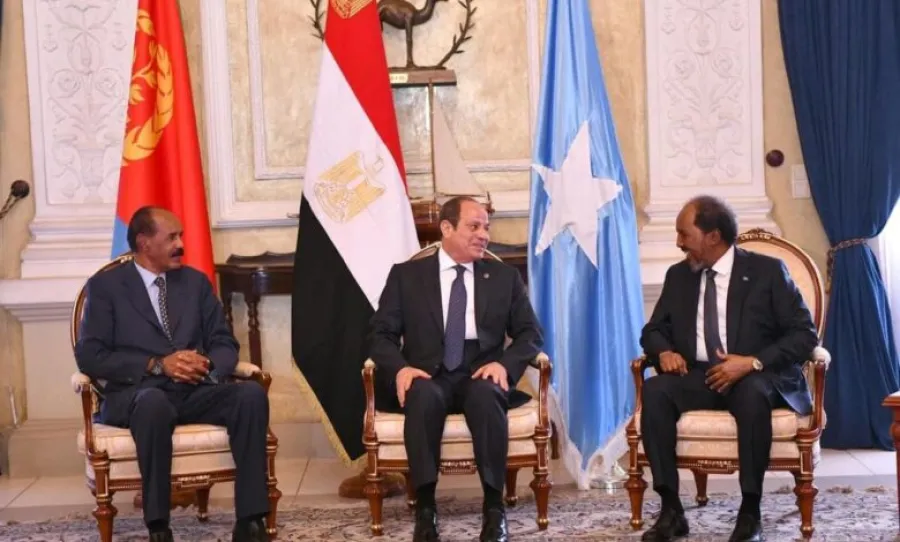

وفي خضم هذا التنافس الدولي، برزت مبادرات إقليمية للتعاون من أجل حماية مصالح الدول المطلة على البحر الأحمر والمحيط الهندي، وأبرزها مؤخرا ما يُعرف بـ "الآلية الثلاثية" بين مصر وإريتريا والصومال. هذه الآلية جاءت استجابة لواقع ضاغط، فهي تسعى إلى تعزيز التنسيق بين الدول الثلاث التي يجمعها موقع استراتيجي حاسم على جانبي البحر الأحمر والمحيط الهندي. فالصومال، بساحله الأطول في إفريقيا والبالغ أكثر من ثلاثة آلاف كيلومتر، يمثّل حجر الزاوية في أمن المحيط الهندي والطرق البحرية المتجهة شمالا.

وإريتريا، بموانئها المطلة على الضفة الغربية للبحر الأحمر وقُربها من باب المندب، تمثّل نقطة ارتكاز لا غنى عنها لأي ترتيبات إقليمية. أما مصر، فإلى جانب امتلاكها قناة السويس، فهي قوة إقليمية ودولية ذات وزن سياسي وعسكري يمكّنها من قيادة جهود التنسيق وتوفير الغطاء الدبلوماسي للشراكة. ومن هنا، فإن هذه الآلية لا يمكن فهمها بوصفها مجرد لقاءات سياسية، بل خطوة لبناء توازن جديد في مواجهة تحديات أمنية وسياسية واقتصادية متسارعة.

ومع ذلك، فإن هذه المنطقة ليست مسرحا لتنافس القوى الكبرى فحسب، بل هي أيضا ساحة أزمات داخلية متشابكة. ففي "الصومال" ما زال تهديد حركة الشباب الإرهابية قائما، يعطّل استقرار الدولة ويستنزف مواردها، رغم جهود الحكومة في إعادة بناء مؤسساتها. أما "إريتريا"، فإن سياساتها الداخلية الصارمة وعلاقاتها الإقليمية المعقدة جعلتها في عزلة نسبية، رغم موقعها المؤثر في معادلات البحر الأحمر.

ويأتي "السودان" ليضيف طبقة جديدة من التعقيد، حيث الحرب الدائرة بين الجيش وميليشيات الدعم السريع تهدد وحدة الدولة وتفتح الباب أمام تفككها، وهو ما ستكون له انعكاسات مباشرة على الأمن الإقليمي، من تدفقات لاجئين إلى احتمالات تمدد الجماعات المسلحة نحو البحر الأحمر. لذلك شددت مصر، عبر مواقفها الرسمية، على ضرورة الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه، ودعت إلى رفع الحصار عن مدينة الفاشر التي تشهد أزمة إنسانية خانقة، إدراكا منها أن انهيار السودان لا يعني فقدان دولة عربية وإفريقية مهمة فحسب، بل يهدد مجمل استقرار البحر الأحمر والقرن الإفريقي.

ومن هنا يتضح أن مفهوم "الأمن الإقليمي"في القرن الإفريقي لم يعد يقتصر على حماية الحدود أو مواجهة التهديدات العسكرية التقليدية، بل بات يشمل أبعادا متداخلة: من مكافحة الإرهاب والجماعات المسلحة، إلى ضمان حرية الملاحة البحرية، وصولا إلى مواجهة الأزمات الإنسانية والاقتصادية. فالأمن في هذا الفضاء لا يمكن فصله عن التنمية والاستقرار الاجتماعي. ومن ثم، فإن أي آلية إقليمية، كالتنسيق الثلاثي بين مصر وإريتريا والصومال، لا بد أن تدمج هذه الأبعاد ضمن استراتيجيتها إذا أرادت النجاح.

إن التحديات التي تواجه الآلية الثلاثية متعددة. أولها التوازنات الدقيقة في البحر الأحمر، حيث تتداخل مصالح دول الخليج العربي (خصوصا السعودية والإمارات) مع مصالح القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين، فضلا عن محاولات تركيا وقطر ترسيخ نفوذ لهما عبر الصومال. ثانيها الوضع في السودان، الذي قد ينسف كل محاولات الاستقرار إذا طال أمد الصراع فيه. ثالثها الأوضاع الاقتصادية الهشة للدول الثلاث، التي تجعلها في حاجة إلى الاستثمارات الخارجية، وهو ما قد يضع استقلال قراراتها الاستراتيجية على المحك. ورابعها هشاشة البنية الأمنية في الصومال تحديدا، مع استمرار نشاط حركة الشباب وقدرتها على تهديد أمن الداخل والإقليم.

ورغم كل ذلك، فإن التعاون الثلاثي يبقى محاولة جديرة بالاهتمام لإعادة هندسة التوازنات في المنطقة. فهو يجمع بين خبرة مصر السياسية والدبلوماسية، وموقع إريتريا الحيوي على البحر الأحمر، وساحل الصومال الممتد على المحيط الهندي. وإذا تمكّنت هذه الدول من تحويل التحديات إلى فرص، فقد تنجح في صياغة محور إقليمي قادر على مواجهة التنافس الدولي، بل وربما في بناء إطار أوسع يضم لاحقا دولا أخرى مطلة على البحر الأحمر. أما إذا فشلت، فإن المنطقة ستبقى مفتوحة على احتمالات التدخلات الخارجية والانقسامات الداخلية، بما يهدد أمنها واستقرارها على المدى البعيد.

إن القرن الإفريقي لم يعد مجرد منطقة طرفية في خريطة العالم، بل تحوّل إلى مسرح رئيسي في صراع النفوذ بين القوى الكبرى. ومع اشتداد المنافسة بين الولايات المتحدة والصين، ومحاولات روسيا تعزيز حضورها في إفريقيا، وعودة الاهتمام الأوروبي بالبحر الأحمر، سيظل هذا الإقليم اختبارا حقيقيا لقدرة الدول الإقليمية على حماية مصالحها، وبناء شراكات قائمة على استقلالية القرار، بعيدا عن الاستقطاب الدولي. ومن هنا تأتي أهمية إدراك أن استقرار القرن الإفريقي ليس ترفا، بل ضرورة استراتيجية ترتبط مباشرة بأمن التجارة العالمية، وبأمن الدول العربية والإفريقية، وبالتوازنات الدولية في لحظة تاريخية تتسم بالتحولات العميقة.

خلال حديثه لـ"الأيام نيوز"، وصف د. عبدالناصر سلم حامد، مدير برنامج السودان وشرق إفريقيا بمركز فوكس للأبحاث في السويد، "الفاشر بأنها بؤرة الكارثة السودانية" بعد أكثر من 500 يوم من الحصار الذي تفرضه ميليشيات الدعم السريع، مشيرا إلى أنّ منع الغذاء والدواء وقصف الأسواق والمساجد أساليب ممنهجة تُستخدم لإخضاع المدنيين، وترقى إلى جرائم حرب موثقة.

وأوضح أنّ الاكتفاء بالتصريحات السياسية لم يعد كافيا، مطالبا "الآلية الثلاثية" باتخاذ إجراءات ملموسة، من بينها فتح ممرات إنسانية تحت إشراف أممي–إقليمي، وتسيير جسر جوي عاجل، وتشديد الرقابة على تدفقات التمويل والسلاح، إضافة إلى حماية المرافق الحيوية بخطوط فضّ اشتباك، وتشكيل فرق ميدانية لتوثيق الانتهاكات.

عبدالناصر سلم حامد، مدير برنامج السودان وشرق إفريقيا بمركز فوكس للأبحاث في السويد

وأكد حامد أنّ "نجاح الآلية يقاس بالنتائج الملموسة" مثل انخفاض الوفيات وانتظام دخول القوافل الطبية والغذائية، معتبرا أنّ الفاشر تمثل اختبارا حقيقيا لمدى فاعلية النظام الدولي وقدرته على حماية المدنيين. وعلى صعيد آخر، لفت إلى أنّ "الآلية الثلاثية"، رغم انطلاقتها الأمنية عبر مشاركتها في بعثة AUSSOM بالصومال، تحتاج إلى بُعد تنموي يمنحها شرعية طويلة الأمد، وذلك عبر مشاريع لوجستية واقتصاد أزرق ومناطق صناعية خفيفة تُدار بحياد يمنع استخدامها كورقة ضغط على إثيوبيا.

أما عن موقف القاهرة، فقد شدّد على أنّ "تمسّك مصر بوحدة السودان خيار استراتيجي لا مجرّد خطاب بروتوكولي"، لأنه يحُول دون فراغ جيوسياسي يهدد حدودها الجنوبية ويعقّد معادلات البحر الأحمر. وبيّن أنّ مصر تعمل داخل "الآلية الثلاثية" لضمان ربط أي تواصل مع الأطراف السودانية بمصفوفة إنسانية واضحة، انسجاما مع قرارات مجلس الأمن، وبما يمنع أي محاولات لإضفاء شرعية على الحصار أو على مشاريع تفكيك الدولة السودانية.

أما عن "موقع الصومال في هذه المعادلة"، فرأى أنه يمثّل ميدان الاختبار الأمني للآلية. وأوضح أن انتقال المسؤولية من بعثة ATMIS إلى بعثة AUSSOM جعل من الصومال الساحة العملية الأولى لاختبار قدرة الآلية على التنسيق. وأشار إلى أن مصر تساهم بخبراتها في التدريب العسكري والشرطي، فيما تضطلع إريتريا بدور ضبط الحدود البحرية والبرية.

ويرى د. عبدالناصر سلم حامد، في قراءته لتجربة "الآلية الثلاثية" (مصر–إريتريا–الصومال)، أن نجاحها لا يمكن أن يتحقق إلا بتأمين مجموعة من الشروط الحاسمة التي تتجاوز الطابع السياسي التقليدي. فهو يشدد على أن "الركيزة الأولى تكمن في التمويل المستدام" لبعثة AUSSOM والمؤسسات الصومالية المرتبطة بها، حتى لا تتعرض للانهيار بفعل الأزمات المالية، الأمر الذي قد يبدّد ما تحقق من تقدم أمني على الأرض. أما الركيزة الثانية فتتمثل في "إصلاح قطاع الأمن الداخلي الصومالي"، عبر بناء عقيدة مهنية موحّدة، وتطهيره من مظاهر الفساد والاختراقات، بما يمنع تحوّله إلى أداة للصراعات السياسية الداخلية. في حين تتجسد الركيزة الثالثة في "تجنّب صراع الوكالات"على الساحة الصومالية، وهي ساحة مفتوحة لمنافسة إقليمية ودولية (تركيا، الخليج، إثيوبيا)، ما يجعل ضبط هذا التداخل شرطا أساسيا لنجاح أي جهد جماعي.

وفي السياق نفسه، يقترح حامد أن يبتكر هذا الإطار أدوات دعم جديدة للصومال، لا تقتصر على المساعدات الأمنية التقليدية، بل تتضمن إنشاء "مدرسة تدريب إقليمية متنقلة" لتأهيل القوات النظامية وخفر السواحل، وتنظيم "تمارين مشتركة للإنذار المبكر البحري والحدودي"، وربط الدعم الأمني ببرامج "تنموية سريعة الأثر"في قطاعات المياه والصحة والتشغيل. هذا الربط بين الأمن والتنمية، برأيه، هو الكفيل بتحويل المكاسب العسكرية إلى استقرار مجتمعي طويل الأمد، وتفكيك البيئة الحاضنة للتطرف.

أما على مستوى المستقبل، فيلفت حامد إلى أن "التوسع الوظيفي وليس العددي"هو الاتجاه الأكثر واقعية ل"الآلية الثلاثية". إذ يرى أن الأولوية ليست في ضم أعضاء جدد، بما قد يستجلب تناقضات داخلية ويفقدها ميزتها الأساسية المتمثلة في المرونة وسرعة القرار، بل في "توسيع نطاق وظائفها"وبناء شراكات مؤسسية مع الاتحاد الإفريقي وإيغاد، فضلا عن إقامة تفاهمات عملية مع دول البحر الأحمر في ملفات محددة مثل: أمن الموانئ، مكافحة التهريب، وتنظيم الإغاثة. هذه الصيغة، وفق تحليله، تمنح الآلية القدرة على التحرك بفعالية أكبر في ملفات حساسة كالممرات الإنسانية في السودان، على أن يتطور دورها مستقبلا ليشمل قضايا استراتيجية أوسع مثل "أمن الطاقة والموارد في البحر الأحمر".

وبذلك، يخلص حامد إلى أن مستقبل "الآلية الثلاثية" سيتحدد بقدرتها على "إيجاد توازن بين المرونة العددية والعمق الوظيفي"، أي الحفاظ على حجم صغير يسهّل القرار، مع تطوير أدوار متنامية تعزز حضورها الإقليمي. وهو مسار، إن نجح، قد يجعل منها نموذجا مختلفا عن الأطر التقليدية الثقيلة في إفريقيا، ويؤسس لمعادلة جديدة تربط بين الأمن والتنمية والاستجابة الإنسانية في القرن الإفريقي.