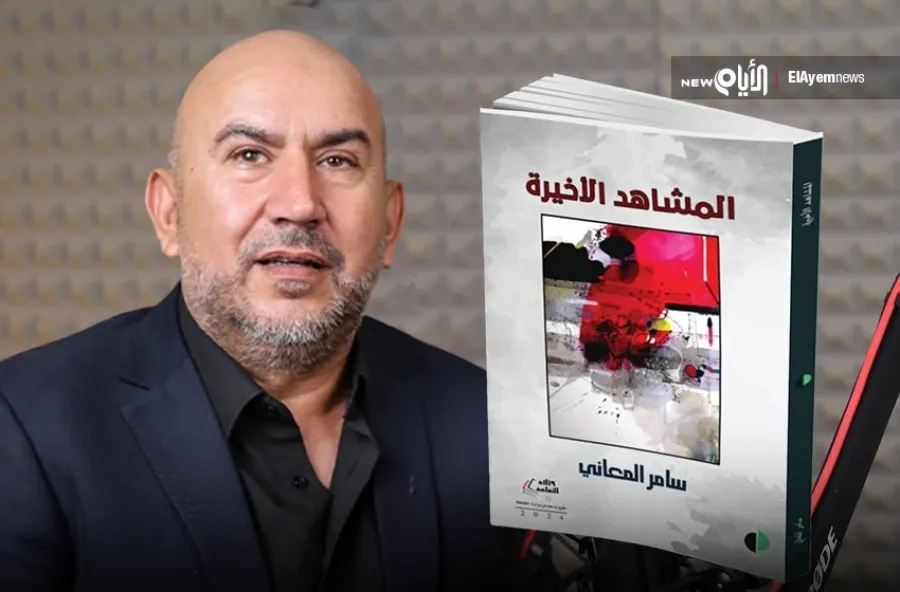

"المشاهد الأخيرة" هي مجموعة قصصية للكاتب الأردني "سامر المعاني"، تتكون من 17 قصة قصيرة تتنوع في موضوعاتها بين الحب، الغياب، الذاكرة، الوحدة، والخيبة. تعتمد المجموعة على لغة شعرية كثيفة ومشاهد موحية، مع تركيز كبير على الحالة النفسية للشخصيات وانعكاسات التجارب الإنسانية عليها.

رفض الكاتب في "المشاهد الأخيرة" أن يكون مجرد "حكّاء" (Storyteller) تقليدي من خلال استخدامه مجموعة من الاستراتيجيات الأدبية المعتمدة وتم توظيفها، وهي التي حوّلت دوره من سارد للأحداث إلى فنان يخلق تجربة وجدانية ومعرفية. هذا الرفض يتجلى في الممارسات التالية:

حيث عمل الكاتب على تفكيك الحبكة (Deconstructing the Plot)، وإليك مقارنة بين الكاتب المبدع وما يفعله الحكّاء التقليدي، فالحكاء التقليدي يبني قصة متماسكة ذات بداية ووسط ونهاية، ويهتم بتسلسل الأحداث وسببيتها (ماذا حدث بعد ذلك؟ ولماذا؟). أما ما فعله "سامر المعاني"، فيحطم التسلسل المنطقي ويقدم الأحداث على شكل "شظايا" أو "ومضات" ذاكرية (flashbacks) غير مرتبة زمنيًّا، وهنا القارئ لا يسأل "ماذا حدث بعد؟" بل "كيف تشعر الشخصية الآن تجاه ما حدث؟".

وإليك مثالًا في قصة "ذاكرة الغياب"، لا نعرف القصة الكاملة للعلاقة، بل نعيش ومضات (flashes) من اللحظات الأكثر إيلامًا أو حنينًا في ذاكرة الراوي.

كما أن تحويل المركز من "الحدث" إلى "الوعي" (Shifting Focus from Event to Consciousness)، فالذي يفعله الحكّاء التقليدي بأن الحدث هو البطل والشخصيات تخدم تقدم القصة. أما ما يفعله "سامر المعاني"، فهو توظيف الوعي الداخلي ليكون هو البطل، فالمشاعر، الأفكار، الهلوسات، وتيار الوعي (stream of consciousness) هي محور النص. وبالنسبة للحدث الخارجي يصبح مجرد مناسبة أو محفز للغوص في الأعماق النفسية. وإليك مثالًا كما في مشهد جلوس البطل في المقهى، لا يُروى لنتعرف على ما سيحدث له هناك، بل هو إطار لاستدعاء عشرات الذكريات والمشاعر المتضاربة.

وما ميّز أسلوب "المعاني" استخدام اللغة كغاية لا كوسيلة (Using Language as an End, Not a Means)، ونعود إلى ما يفعله الحكّاء التقليدي، فاللغة عنده وسيلة شفافة لنقل الأحداث والمعلومات والهدف هو فهم "ماذا حصل". أما ما يفعله "سامر المعاني"، فاللغة هي غاية جمالية، فالتوقف عند الصورة الشعرية، الاستعارة الغريبة، والانزياح اللغوي يصبح أكثر أهمية من نقل المعلومة، فالنص يُقرأ للتذوق والشعور، وليس فقط للفهم. وإليك مثالًا: الزائر الأبيض، هنا نتوقف لنحلل الصورة المجازية القوية والمكثفة التي تخلق إحساسًا بالحزن الثقيل، حتى لو لم تقدم معلومات جديدة عن الحبكة.

وعمل المعاني على إجبار القارئ على المشاركة في صنع المعنى (Forcing the Reader to Co-Create Meaning)، فما يفعله الحكّاء التقليدي حيث يقدم قصة مكتملة المعالم، ودور القارئ سلبي إلى حد كبير (التلقي والاستمتاع). أما ما يفعله "سامر المعاني" فإنه: يقدم نصًّا "مفتوحًا" (Open Text)، وجود الفجوات، القفزات، والنهايات المفتوحة يجبر القارئ على أن يصبح شريكًا نشطًا في عملية خلق المعنى. عليه أن يملأ الفراغات، يربط بين الشظايا، ويتأوّل المشاهد. ومثال عندما تنتهي قصة بشكل غامض ("هربت وظلي على أكتافي...")، يتحول القارئ من متلقٍ

إلى باحث عن معنى، يسأل: لماذا هرب؟ وما هو هذا الظل؟ وما هي دلالة هذه النهاية؟ وبرع المعاني في تدمير الوهم الواقعي (Destroying the Realist Illusion)، فما يفعله الحكاء التقليدي: يحاول إقناعك بأن القصة "حقيقية" أو "يمكن أن تحدث" (الوهم الواقعي). أما ما فعله "سامر المعاني"، يكسر هذا الوهم باستمرار من خلال التشظي، والانزياحات اللغوية، وخلط الواقع بالحلم، يذكرك بأنك تقرأ نصًّا أدبيًّا مُصنّعًا، وليس نافذة على الواقع. هذا يوجه انتباهك إلى "كيف" كُتبت القصة و"لماذا" كُتبت بهذه الطريقة، وليس فقط إلى "ماذا" تحكي.

وهنا يتبادر لنا سؤال: من هو الكاتب إذًا؟ برفض "سامر" أن يكون "حكّاء"، لم يتخلّف عن دوره، بل ارتقى به. لقد تحوّل من الحكاء التقليدي (Storyteller) إلى الفنان (الصانع الجمالي) (Artist / Aesthetician)، يَسردُ أحداثًا، يخلق عوالم نفسية، يهتم بـ "ماذا" حدث ويهتم بـ "كيف" تشعر الشخصية وتتذكر. كما يقدم معنى جاهزًا، يطرح أسئلة وجودية، ويترك للقارئ البحث عن إجابات، ويعزز وصوله للهدف وهو إمتاعُ القارئ بحبكة مشوقة وإثارةُ القارئ وجدانيًّا وفكريًّا. وبهذا، يصبح النص في "المشاهد الأخيرة" ليس قصةً تُحكى، بل تجربةٌ تُعاش.

هل تجربة المعاني هي تجربة حداثية؟ يمكن اعتبار مجموعة "المشاهد الأخيرة" مجموعة حداثية إلى حد كبير، وإن كانت تحمل أيضًا بعض السمات التابعة لما بعد الحداثة في بعض جوانبها. ليست حداثية بالكلاسيكية الصارمة، لكنها تنتمي إلى تيار "الحداثة النفسية" أو "الحداثة الذاتية" التي تهتم بالعالم الداخلي أكثر من العالم الخارجي.

ومن الأدلة والسّمات الحداثيّة في المجموعة، ومن السمات الحداثية البارزة في المجموعة: التركيز على العالم الداخلي والذاتية (Subjectivity)، كما أن المجموعة لا تهتم بسرد الأحداث الخارجية بقدر ما تهتم بسيل الوعي (Stream of Consciousness)، المشاعر، الذكريات، والأحلام، والاستغراق في أحاسيس الشخصيات وتفاصيلها النفسية كما في قصة "ذاكرة الغياب". كما عمل على تفكيك البنية التقليدية للسرد (Non-linear Narrative)، وكان واضحًا التشظي الزمني وعدم الالتزام بالتسلسل المنطقي هو سمة حداثية واضحة، كما أن القفز بين الماضي والحاضر دون فواصل واضحة أيضًا سمة حداثية.

واتصفت اللغة بالشعرية ومليئة بالانزياحات البلاغية، واعتماده على الاستعارات، الكنايات، والتشبيهات البعيدة التي تخلق عالمًا رمزيًا خاصًا. مثال: حروف مبعثرة – لغة مجازية عالية لا توظف في السرد التقليدي.

كما أثارت المجموعة التساؤلات حول الموضوعات الوجودية (Existential Themes)، كطرح أسئلة حول الهوية، العزلة، معنى الحياة، والعلاقات الإنسانية الهشة، ومن الأسئلة: "أنا... من أكون؟" و"إلى متى سأبقى؟". كما ترك نهاية مفتوحة وغامضة (Open Ending)، ومعظم القصص لا تقدم حلولًا أو نهايات مغلقة، مما يترك القارئ في حيرة وتأمل، وهي سمة حداثية. ورفض الواقعية التقليدية، فالواقع في المجموعة ليس واقعًا خارجيًا موضوعيًا، بل هو واقع نفسي داخلي مشوش ومعقد.

أما سمات ما بعد حداثية (Postmodern)، أيضًا قد تتداخل بعض السمات مع ما بعد الحداثة، مثل: تشظي الهوية، اللعب بالزمن، عدم اليقين، تفكيك مفهوم "الحبكة"، والتركيز على "الانزياح" و"التفكيك فهذه مجموعة حداثية نفسية تعبر عن الوعي المعاصر المحمل بالألم، الحنين والضياع.