في رحم الحكاية الفلسطينية ثمة جرح مفتوح اسمه "الأسير"، جرحٌ لا يندمل لكنه يتحول إلى ذاكرة تقاوم النسيان، فمنذ عقود تحوّلت الزنازين الإسرائيلية إلى مختبرات لصناعة الوعي المقاوم، وإلى مدارس تخرّج رجالا ونساء لا يكتفون بالصمود بل يعيدون تعريف الحرية من خلف القضبان. لم يعد الأسر حالة غياب قسري عن الحياة اليومية فحسب، بل صار فضاء لإنتاج أدب خاص، ورسائل، وروايات تحمل ملامح شعب يكتب بالدم والدمع وبالحلم أيضا. إنه أدب السجون، الذي لم يكن في فلسطين مجرد تعبير شخصي عن المعاناة، بل مشروعا جماعيا يورّث الذاكرة ويصوغ هوية وطنية تقف في وجه محاولات الطمس والاقتلاع..

ملف "صوت الأسير في السجون والمعتقلات الصهيونية" يجمع بين هذه الأصوات جميعها: من رواية وليد دقّة "سر الزيت" التي خاطبت الأطفال لتزرع فيهم بذور الذاكرة، إلى صرخة رائد عبد الجليل في روايته الحب والبندقية حيث تمازجت العاطفة مع الرصاصة، إلى شهادات الأمهات والزوجات والأطفال الذين يواصلون معركة الانتظار على بوابات السجون. هنا تتقاطع الشهادات الحقوقية عن الاعتقال الإداري والتعذيب والعزل مع نصوص شعرية ورسائل وفاء بين الأسرى، لتشكّل لوحة متكاملة عن معركة إنسانية لا تقل شأنًا عن معركة الميدان.

ولعل حكاية رائد عبد الجليل، التي رواها في حوار خاص مع "الأيام نيوز"، تجسد هذا المسار: طفل في نابلس صاغته لحظة رعب في بيت العائلة، فمضى في طريق المقاومة حتى أُسر جريحًا عام 2002، وحكم عليه بأربعة مؤبدات وأربعين سنة، لكنه من قلب الزنزانة خرج بعد 23 عامًا محمولا على جناح صفقة تبادل، لا مهزوما بل أكثر صلابة، حاملا شهادات عليا ورواية عن الحب والحرية. حين احتضن والديه لأول مرة بعد عقود، وصف اللحظة بأنها "ولادة جديدة"، في تلخيص بليغ لمعنى المقاومة خلف القضبان: أن يولد الإنسان من جديد كل يوم، وأن تبقى الحرية الحلم الذي لا يُكسر.

أدب السجون.. حرية تولد من القيد

بقلم: بن معمر الحاج عيسى

في فلسطين، لا يُمكن الحديث عن الحرية دون أن يطل وجه الأسير من وراء القضبان، ولا يمكن الحديث عن الأدب دون أن يخرج من قلب الزنزانة صدى من كلمات كُتبت بمداد الألم والدمع والدم، فتُصبح شهادة على زمن القهر ومأثرةً خالدة لإرادة لا تُكسر. إن أدب السجون الفلسطيني ليس أدبًا عابرًا ولا نصوصًا معزولة، بل هو تيار كامل ولد من رحم المعاناة الجماعية لشعب محاصر، وصار جزءًا من الذاكرة الوطنية ومن الخطاب الثقافي المقاوم، بحيث يصعب اليوم أن نفصل بين رائحة الورق المبتل في الزنزانة وبين رائحة تراب الوطن المجبول بالدم. هذا الأدب خرج من مكان أراده الاحتلال مقبرة للأحلام، فإذا به يتحوّل إلى منارة تصنع الوعي وتكتب للتاريخ أن الحرية تولد من القيد.

ولعل البداية كانت مع تلك الرسائل الأولى التي تسللت عبر الجدران في السبعينيات والثمانينيات، مكتوبة بخط مرتجف على قصاصات ورق سرعان ما صارت وثائق، مثل رسائل الأسير عبد اللطيف عقل، الذي كتب يقول: "الزنازين ليست نهاية العالم، بل بدايته.. هنا يولد الإنسان من جديد"، فكانت كلماته بمثابة إعلان أن الأسر ليس موتًا بل ولادة أخرى للوعي. ومع الانتفاضة الأولى وما رافقها من موجة اعتقالات واسعة، تبلور ما يمكن تسميته بالجيل الثاني لأدب السجون، حيث بدأ الأسرى يكتبون نصوصًا أدبية حقيقية، قصصًا وروايات ومسرحيات، بعضها تسرب إلى الخارج بطرق معقدة، وبعضها بقي حبيس الذاكرة حتى خرج صاحبه في صفقة تبادل. وفي كل ذلك كان الهدف واحدًا: أن يثبت الأسير أنه إنسان حيّ، يفكر ويبدع ويعشق ويقاوم.

من أبرز الشواهد التي أرخت هذه التجربة رواية "سر الزيت" للأسير وليد دقة، التي كتبها للأطفال كي يعلّمهم أن الزيتون الفلسطيني لا يموت وأن الجذور تبقى حيّة مهما طال القيد. لم تكن الرواية مجرد حكاية بل كانت فعل مقاومة ثقافية، محاولة لتوريث الذاكرة للأجيال التي وُلدت وهي لا ترى إلا الحواجز والجدران. كتب دقة في إحدى رسائله: "أكتب لأتأكد أنني ما زلت حيًا.. أكتب لأزرع زيتونة جديدة في قلب كل طفل فلسطيني". هذه الكلمات تكفي لتلخص جوهر أدب السجون: كتابةٌ ضد النسيان، ضد العدم، ضد الموت البطيء. وفي مكان آخر، نجد رواية "الحب والبندقية" التي خرجت من قلب زنزانة أخرى لتقول إن المقاوم في جوهره عاشق، وإن الحب ليس نقيض البندقية بل روحها. صاحب الرواية أراد أن يخلّد أسماء أحبته وشهدائه، وأن يقول إن من يهب حياته لوطنه إنما يفعل ذلك بدافع العشق، فالمقاتل بلا حب إنسانٌ ناقص، بينما الحب هو الذي يمنح التضحية معناها الإنساني الأعمق.

لم يتوقف أدب السجون عند حدود الرواية أو القصة، بل امتد إلى الشعر الذي صار نشيدًا جماعيًا يردده الأسرى في الزنازين. كتب الأسير الشاعر هارون هاشم رشيد في إحدى قصائده داخل المعتقل: "لا تسألوا عن سر دمعي / في السجن يولد الفجر رغمًا عن القيود"، فكانت أبياته صوتًا لكل من جُرّد من حريته لكنه لم يُجرّد من الأمل. كذلك تحوّلت رسائل الإضراب عن الطعام إلى نصوص ملحمية، كما في تجربة الشيخ خضر عدنان، الذي كتب أثناء إضرابه: "جسدي ساحة المعركة، جوعي رصاصتي، وكرامتي هي رايتي"، لتصير كلماته أيقونة تُتداول كما لو كانت نشيدًا ثوريًا مكتوبًا بمداد العزيمة.

أما على الصعيد الفكري، فقد لعب القائد الأسير مروان البرغوثي دورًا مفصليًا حين دفع الأسرى إلى بناء مشروع تعليمي كامل خلف القضبان. دخل الكثيرون إلى السجن وهم بلا شهادة، لكنهم خرجوا منه بشهادات جامعية ودراسات عليا. كانت الزنزانة تتحوّل في النهار إلى فصل دراسي، وفي الليل إلى مكتبة يلتهم فيها الأسرى الكتب بنهمٍ شديد، حتى إن البعض حفظ نصوصًا كاملة وأعاد كتابتها على الجدران خوفًا من فقدانها. هذا المشروع لم يكن مجرد تعليم بل كان فعلًا مقاومًا بحد ذاته، إذ أعاد تعريف الأسرى بوصفهم نخبًا مثقفة مؤهلة لقيادة مجتمعها بعد التحرر. وقد كتب أحدهم: "إن لم نحرر أنفسنا بالعلم، فكيف سنحرر وطننا بالبندقية؟" وهي جملة تلخص التداخل العميق بين الثقافة والمقاومة في أدب السجون.

ولا يمكن تجاهل وصية الشهيد الأسير كمال أبو وعر، الذي قاوم المرض والسجن معًا حتى اللحظة الأخيرة، حين كتب: "سأرحل بجسدي، لكنني أترك لكم وصيتي: لا تتركوا البندقية ولا الكلمة، فهما جناحا الحرية"، لتبقى هذه الكلمات شاهدًا على أن الاحتلال يستطيع أن يهزم الجسد لكنه لا يهزم الروح. إن كل نص يخرج من السجن هو في الحقيقة إعلان عن فشل الاحتلال في كسر الإرادة، لأن الأسير يحوّل زنزانته إلى منصة يطل منها على العالم. لقد تجاوز أدب السجون كونه مجرد انعكاس لتجربة فردية ليصبح هوية جماعية لشعب يكتب تاريخه من قلب المحنة. هو أدب مكتوب بالدمع لكن موجّه إلى الأمل، أدب يصرخ في وجه النسيان: نحن هنا، نحن أحياء، نحن نقاوم. وهو أيضًا أدب يخص كل إنسان على هذه الأرض، لأن السجن في جوهره استعارة عن كل قيد يواجهه البشر، والحرية التي ينشدها الأسرى هي الحرية التي يحلم بها كل إنسان مقيّد. إن قراءة نصوص الأسرى تكشف أن الكتابة لم تكن ترفًا ولا ملاذًا، بل كانت سلاحًا حقيقيًا يوازي البندقية في الميدان. هي كتابة تستحضر الأم والأرض والشهداء والزيتون والبحر والقدس، كتابة تحوّل الأشياء الصغيرة – كأس الماء، أشعة الشمس التي تتسلل من كوة، صوت العصافير في الفجر – إلى رموز عظيمة للحرية. في أحد نصوصه، كتب أسير: "حين يزورني عصفور في الصباح أشعر أنني امتلكت السماء كلها"، وهذه الجملة تختصر عبقرية أدب السجون: تحويل أبسط التفاصيل إلى أفق كوني. لقد صار هذا الأدب اليوم مرجعًا ثقافيًا وتاريخيًا لا يمكن تجاهله، لأنه يوثّق مرحلة كاملة من النضال الفلسطيني. وإذا كانت حركات التحرر في العالم قد أنتجت أدبًا مقاومًا من رحم السجون مثلما فعل نيلسون مانديلا في جنوب إفريقيا أو فرانتز فانون في الجزائر، فإن التجربة الفلسطينية تميزت بكونها مستمرة لعقود، وبكونها أنجبت مئات النصوص والكتب والرسائل التي لا تزال تتدفق حتى اليوم. وهذا ما يجعل أدب السجون الفلسطيني أدبًا عالميًا بامتياز، لأنه يروي قصة الإنسان في صراعه الأزلي مع الظلم، ويؤكد أن الحرية ليست شعارًا بل ممارسة يومية تبدأ من كتابة جملة على جدار زنزانة. في النهاية، يمكن القول إن أدب السجون الفلسطيني ليس مجرد فصل من فصول الثقافة، بل هو روح المقاومة نفسها وقد تجسدت في الكلمة. هو ذاكرة شعب بأكمله، وصرخة جيل يرفض أن يُدفن في صمت، وعهد متجدد بأن الحرية قادمة مهما طال ليل السلاسل. وكما كتب أحد الأسرى في رسالة مهرّبة: "نحن لا نكتب لنمرر الوقت، بل لنصنع المستقبل"، وهذا هو جوهر الحكاية: الكلمة هنا ليست بديلًا عن الفعل بل شريكته، والحبر ليس أقل شأنًا من الدم، فكلاهما يخطان على جدار الزمن ملحمة الحرية. أدب السجون إذن هو المعجزة الفلسطينية اليومية: أن تولد الحرية من قلب القيد، وأن يتحوّل السجن من مكان للموت إلى فضاء للحياة.

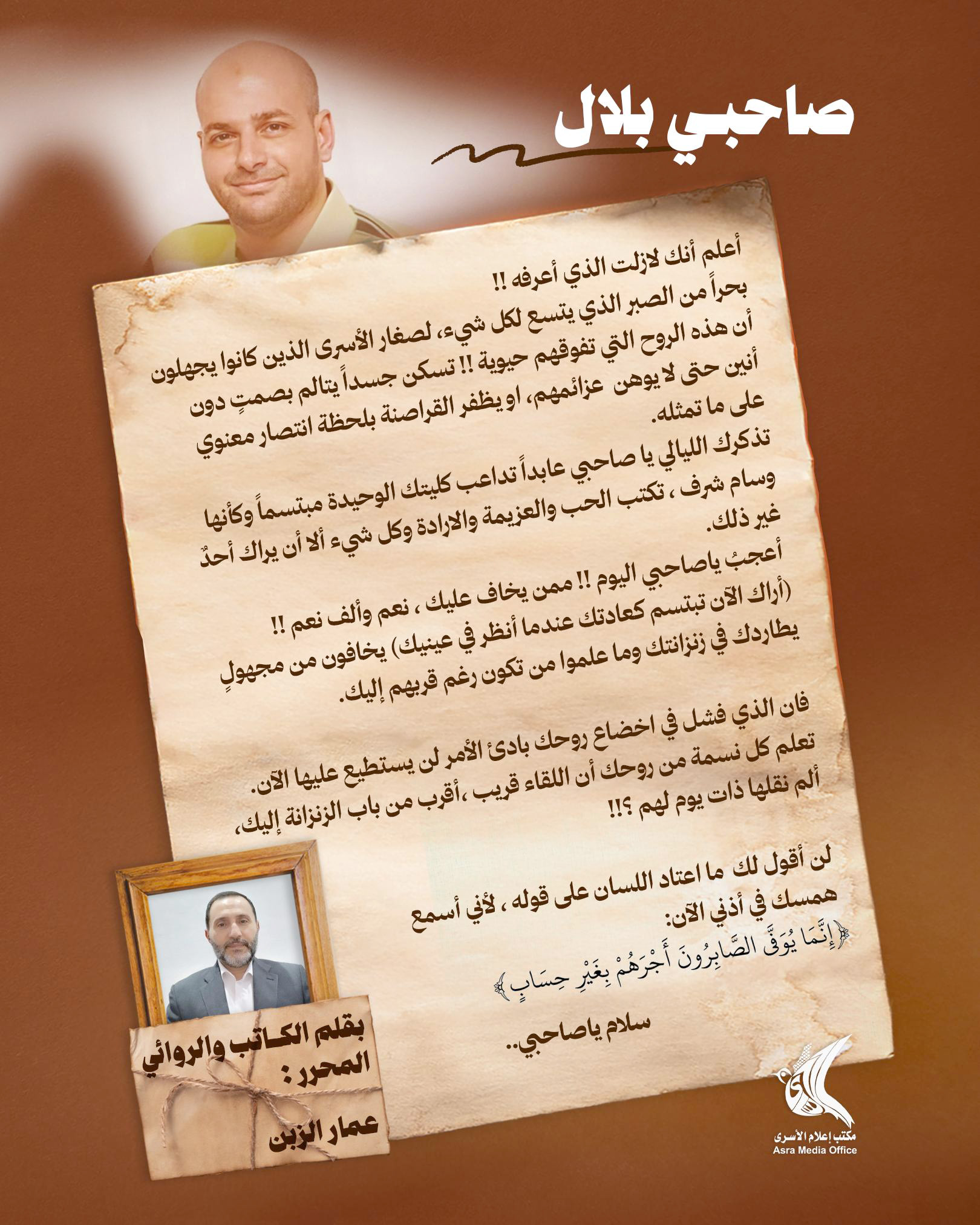

صاحبي بلال

بقلم: الأسير المحرر عمار الزبن

أعلم أنك لازلت الذي أعرفه!! بحرٌ من الصبر الذي يتسع لكل شيء، لصغار الأسرى الذين كانوا يجهلون أن هذه الروح التي تفوقهم حيوية!! تسكن جسداً يتألم بصمتٍ دون أنين حتى لا يوهن عزائمهم، أو يظفر القراصنة بلحظة انتصار معنوي على ما تمثله.

تذكرك الليالي ياصاحبي عابداً تداعب كليتك الوحيدة مبتسماً وكأنها وسام شرف، تكتب الحب والعزيمة والإرادة وكل شيء ألا أن يراك أحدٌ غير ذلك.

أعجبُ ياصاحبي اليوم!! ممن يخاف عليك، نعم وألف نعم!! (أراك الآن تبتسم كعادتك عندما أنظر في عينيك) يخافون من مجهولٍ يطاردك في زنزانتك وما علموا من تكون رغم قربهم إليك. فإن الذي فشل في إخضاع روحك بادئ الأمر لن يستطيع عليها الآن. تعلّم كل نسمة من روحك أن اللقاء قريب، أقرب من باب الزنزانة إليك، ألم نقلها ذات يوم لهم؟!! لن أقول لك ما اعتاد اللسان على قوله، لأني أسمع همسك في أذني الآن: (إنما يُوفى الصابرون أجرهم بغير حساب).

سلام ياصاحبي

*رسالة وفاء من المحرر عمار الزبن إلى صديقه الأسير بلال البرغوثي داخل سجون الاحتلال

نَكْهةٌ أُخرى للأَسِير المُحرّر!.. عن "مَذاق آخر" لأسامة الأشقر

بقلم: د. المتوكل طه

صدرت مؤخراً في القاهرة طبعة جديدة من كتاب "رسائل كسرت القيد" و"للسجن مذاقٌ آخر" للأسير المُحرّر المبدع أسامة الأشقر، وتمّ الاحتفاء بهما ضمن فعّالية كبرى شهدتها نقابة الصحفيين المصريين بمشاركة وحضور رموز من الأدباء والمفكّرين والإعلاميين.

وأخي وصديقي الأسير الحُرّ أسامة الأشقر يكتب كَمَن يعبر النار، لينقذ أيقونتَه من الحريق؛ تلك التي تَقَدّسَت بفعل اللون القاني المتوهّج، الذي دَبَّغَها من وردة الشريان التي تفتّحت تحت شمسٍ صغيرة، هي قلب الكاتب. ذلك أنّ كتابه هذا الموسوم بـ "مذاقٍ آخر" هو سرديتنا ووثيقتنا وخطواتنا الراسخة على أرض المسيرة الرَجْرَاجة، التي ترصد المشوار الصعب من لحظة الخطف "الاعتقال" إلى ساعة الخلاص والحرية، مروراً بكل تلك التفاصيل المبهمة والساخنة والأليمة والمتوثّبة. كأنّ الكاتب هنا يريد أن يطوي المسافة، ويعلّم الجيل الطالع حتى لا يدفع الثمن من جديد. وكذلك يريد ألا تكون ذاكرتنا عذريّة فنقع في الحفرة ذاتها ألف مرّة.

لا شكّ أننا بحاجةٍ ماسّةٍ لهذه الإضاءة الساطعة ولهذا الدرس البليغ، لنعمّق مناعة أبنائنا قبل وقوع المحظور، ونزيد من حصانة الروح قبل الجسد.

ولعلّ أكثر ما لفتني ذلك النبض الشغوف والوفاء الذي لا يكون إلا بين ظهرانينا نحن الفلسطينيين، الذين يفيضون بالوفاء ويتزوّجون المستحيل، لأنه ببساطة ممكن، ونستطيع أن نجترح معجزة تجاوِزَه وخلق مستقبلٍ يتّسع للحياة واللقاء والعشق.

إنّ هذا الكتاب، بحقّ، يملأ القارئ بالمعاني المَوّارة بالأمل والثقة وزوال أسداف الظلمات، مثلما يسدّ ثغرة في جدار روايتنا التي لم نكتبها تماماً.

وفي السجن ليس لنا إلا القصيدة والنشيد والرواية — يعني الكتابة — لأنها بيتنا ومكاننا، وهي مائدتنا وهي طعامنا. الكتابة تردّ على قسوة العالم وفظاظته وفانتازيّته، وهي بالنسبة لنا توازن واعتدال وواسطة؛ تعلمت ذلك كله في السجن. عندما قيّدني المحتلُّ في زنزانة انفرادية، ولما بدأ المحتلّ بالاعتداء الخشن انفجرتُ بالشِّعر، كنتُ أصمد بالشاعر فيّ. وكنا نحتفل بشِعرٍ لا يفهمه المحتلّ، وكأنه تعويذة السحر أو طوطم الحكاية التي تحكي كل الأجيال. كانت القصيدة في تلك اللحظة ناري الذي أُصْتَلِي به ودثاري الذي أَتَغَطّى به. المحتلُّ الذي كان يضربني اعتقد أنني أتوجع فأَظْهَر اغتباطه، ولكن لما عرف أنني أنطق بالشِّعر جَنَّ جنونه. وفي الزنزانة الانفرادية لم ينقذني فيها سوى الله والشِّعر. والشِّعر اكتشافات متواصلة؛ الشعر ليس لغة فقط، إنه عوالم وراء عوالم، ابتكار فرح، فيه زهو وعجب، فيه طرب وحركة، فيه قوة خفيّة.

هناك في السجن، حيث يقايضني المحتلُّ بحرية جسدي، كانت القصيدة أرض إرادتي وفضاء قلبي الذي لا يستطيع أيّ محتلّ على وجه الكوكب كلّه أن يحرمني إياها. والحرية أقوى!

بلغةٍ أخرى، أرى أن أخي المناضل الحرّ المبدع أسامة الأشقر يستحقّ أن يتحلّى بكل ما قلتُه عن الشِّعر وعنّي، أكثر وأجمل وأكثر بلاغةً وثباتاً، لأنه أمضى ثلاثةً وعشرين سنة يرسف بقيوده واحتمل آلافَ آلافٍ ما احتملناه، وظلّ مثل الطود الشامخ لا يتزحزح عن صموده وثوابته وصلابته، التي نتعلّم منها كلما قرأنا حرفاً من حروفه المُجَنِّحة.

والرائع في هذا المثابر المفعم بالأمل والإبداع، أخي أسامة الجميل، أنه يمتلك لغة الروائي والكاتب المُحترف، فيأتيك نصّه ناهِضاً على جمالٍ وسلاسة وفنيّة مشفوعة بمعرفة ودراية وحمولة باذخة.. وهذا ما يميّزه، بشكل عام، عن الكثير من أدب السجون. فقد تأكّد لي أن أدب المعتقلات عامةً هو أقرب إلى المباشرة وينتمي إلى الكتابة "الميدانيّة" واجبة الوجود في لحظات الاشتباك المتواصل الساخن، وقلّما تجد أدباً "تأمّليّاً عميقاً" إلا مَن رحم الله تعالى.

كما يبدو لي أن هذا الأدب لم يستطع حتى اللحظة أن يؤصّل تاريخ الحركة الأسيرة بقدر ما أضاء بعض الجوانب المتعلّقة بالأسرى منذ اعتقالهم مروراً بسنوات الحجز المهولة وصولاً إلى الحرية والخروج إلى الحياة.

ويعتبر الفلسطينيون هم الآباء الشرعيون لأدب السجون، منذ نوح إبراهيم وخليل بيدس في كتابه "حديث السجون"، وما كتبه ألان بيبيه عن السجون إبّان الانتداب، ومن بعد ذلك ما خطّه الشاعر معين بسيسو الذي كان أوّل مَن سجّل تجربة اعتقاله في السجون المصرية في الخمسينيات من خلال كتابه "دفاتر فلسطينية" الذي يعتبر الإرهاصة الأولى لأدب المعتقلات في فلسطين، ولحقه في ذلك ما كتبه شعراء المقاومة في الداخل؛ درويش والقاسم وزيّاد وراشد حسين ومحمد وتد، ليتبعهم محمود شقير وعزت الغزاوي وعائشة عودة ووليد الهودلي وحسن عبد الله ومروان البرغوثي وعصمت منصور وهشام عبد الرازق وعيسى قراقع وأسامة العيسة وخليل توما ومحمد عليان وعمر خليل عمر وسائد السويركي وهشام أبي ضاحي وعلي الخليلي ومحمد أيوب وعمر حمّش وسامي الكيلاني وجمال بنورة ووسيم الكردي وصالح أبو لبن وسميح فرج وسمير شحادة ومحمد أبو لبن وباسم الخندقجي وفاضل يونس وأسامة الأشقر ونادية الخياط ومي الغصين وكفاح طافش ومنذر مفلح وكميل أبو حنيش وعبد الناصر صالح والمتوكل طه.. وآخرون.

ومن الطريف الإشارة إلى أن كل سجين كان يهجس بالكتابة فيحمل قلمه ويخطّ باعتبار أن الكتابة شكل من أشكال الإحساس بالآدمية والحرية وامتلاك الذات وطريقة من طرائق الشحذ والمواجهة والثبات.

لكنّ قليلاً منهم مَن استطاع أن يجترح صوتاً خاصّاً به يؤهّله لأن يصبح كاتباً بالمعنى الدقيق لحرفة الأدب.

وتتعدّد موضوعات المعتقلين لكنّ الغالب منها هو الأدب "التسجيلي"، ونرى ذلك جليّاً فيما كتبه قدري أبو بكر وجبريل الرجوب ونبهان خريشة وفايز أبو شمالة وناصر اللحام ومحمد أبو النصر وعبد الستار قاسم ومعاذ الحنفي وسلمان جاد الله ومحمود الغرباوي وحسام شاهين ومنصور ثابت وعبد الحميد الشطلي ومحمود عفانة وعمر القاسم وعبد العزيز الرنتيسي وفؤاد الرازم وأحمد أبو حصيرة ومريم أبو دقة ويحيى السنوار وثابت مرداوي وناهدة نزال ومحمد أبو جلالة وشعبان حسونة وعلي عصافرة ولؤي عبّدة وناصر الدمج ومرزوق بدوي وسلمان الزريعي وإبراهيم المقادمة.. على سبيل المثال.

ونادراً ما نعثر على "قصيدة" اكتسبت صفة الشِّعر الحقيقي، كما لا نجد كثيراً "رواية" متكاملة العناصر، باستثناء تجربة كميل حنيش وباسم الخندقجي ووليد دقّة ومنذر فلاح. ويبقى لدينا ما خطّه بعض الكتاب والصحفيين عن تجارب زملائهم، أمثال ما كتبته ريموندا الطويل عن سجينات الوطن السجين، أو ما سجّله الشاعر محمد القيسي عن تجربة أبي علي شاهين في كتابه "الهواء المقنّع"، وما كتبه عطا القيمري عن إضراب سجن نفحة في مطلع الثمانينيات.

وقليلاً ما نجد القصة القصيرة أو المسرحية، وكثيراً ما نجد "الخواطر" التي لا شكل أدبي نهائي لها، لأنها بوحٌ ودفقٌ عاطفيّ لطيف.

ظلّ أن نشير إلى أن الأدب العالميّ والعربي يعجّ بالكثير من الأعمال الأدبية الروائية خاصة التي تعكس فضاء السجن والاعتقال، بدءاً مما تركه دوستويفسكي وغرامشي الإيطالي، وكذلك "شرق المتوسط" لعبد الرحمن منيف، وليس انتهاءً بـ"الأقدام العارية" و"السجينة" و"القوقعة".

باختصار، نحن أمام كتابٍ يتعالى بما تضمّنه من سمات تجعله نموذجاً يصلح أن يمثل ظاهرة أدب المعتقلات لصدقه وحصافته وتجلّياته المشرقة، ولما يحمل من توجيهات ومضامين تؤكّد للمرة المليون أن أسرى الحرّية هم القادة الذين ينبغي أن نترسّم خطواتهم نحو الشروق الآتي والأكيد.

شكراً، أخي أسامة، لأنك صورة حيّة للبقاء والصمود والأمل. ولأنّك تعلّمنا ما يتناساه أو غفل عنه الكثيرون. وشكراً لأنك أنقذتَنا من الإحباط المدويّ حولنا. وشكراً لأنك جعلتنا نعدّ العدة لفرحك القادم القريب.

محرقة الأحياء

بقلم: مصطفى النبيه

◼ لا لمقابر شهداء الأرقام.. أعيدوا لنا جثث أبناءنا لتكتحل عيوننا برؤية قبورهم

◼ إلى كل العالم الحر.. لن نكون يوماً معرضاً للصور، نباع في المزاد العلني، إن كنا أحياء أو أموات..

من قال إننا أرقاماً، حجارة؟!! نحن بشر نموت من أجل الحرية.. لنا أرض ووطن وأمهات وزوجات وأبناء يحبوننا ونحبهم، لنا تاريخ وحاضر ومستقبل.. لم نقاتل من أجل الموت يوماً بل قاتلنا من أجل حياة حرة كريمة، نحياها فوق تراب أرضنا الفلسطينية. احتفلت ("الإسرائيلية") بذكرى المحرقة في السادس والعشرين من شهر نيسان حسب التقويم العبري وفي هذا اليوم يحرمون على أنفسهم كل وسائل الترفيه وتقام مراسم الحداد وتشتعل كل وسائل الإعلام، تُسخر لتنشر بطولتهم وتذكر العالم بضحاياهم وتنتشر المعارض والصور ويبتكر المخرجون أجمل الأفلام التي تعبر عن فاجعتهم بأسلوب إنساني يشد العالم إليهم. رغم أهوال الجريمة بعيداً عن العدد الحقيقي للضحايا، ما زالت المشاهد الإنسانية التي أبدعها المخرجون حاضرة وتتناسى يومياً في رأس العالم.. أقولها بصراحة.. نحن الفلسطينيين لا نشمت بالموت، نحن ضد الإرهاب وترويع الأبرياء، رغم ما تعرضنا ونتعرض إليه من وحشية وقهر وجرائم لا تُحصى وعذابات خلقت لتشتيتنا ومصادرة مشاعرنا فقد ذقنا ألواناً من العذاب جرعنا إياه العدو "الإسرائيلي" الذي يتباكى على ضحاياه.. لقد جعل من أجسادنا وقوداً للنار، للمحارق التي ابتكر ها منذ الانتداب البريطاني على فلسطين حتى يومنا هذا، فكل يوم قصف وضحايا، وموت مؤجل معد سلفاً للذين ينجون من حرائقهم.. يموتون من غدرهم، يعذبونهم، يحطمون نفوسهم، يقتلونهم حرماناً ولوعة. لم يشبع المحتل من التوغل في لحمهم وقتل أبنائهم وامتصاص دمائهم، يريد أن يحطم معنوياتهم، يعذبهم، يتشفى بهم وينكر عليهم أن يتأنسوا بقبور شهدائهم، فيخفي جثثهم في مقابر سرية ويتباهى بجرمه ويعمل على تشريع هذه القذارة أمام الرأي العام. أليس من حق شهداءنا الأبطال أن تكون لهم قبوراً معلومة في أوطانهم لتشفي عطش وحنين أمهاتهم وذويهم؟!! أليس من حقنا أن نتنفس حرية بعد سنوات النضال والصمود؟!! عار على قوى الخير أن تلتزم الصمت وتقف محايدة وهم يعلمون أن الاحتلال العنصري المتطرف غول لن يتوانى لحظة في تنفيذ أبشع الجرائم بحق أبنائنا المفقودين والشهداء.. يتاجرون في لحمهم ويبيعون أعضاءهم، يجرون عليهم التجارب العلمية وهم أحياء.. فالمحتل وحش قاتل، مجرم، بشع، نازي.. يمكر بهم وبعائلاتهم، بهجته تشتد عندما يزرع الشك ويترك ضحاياه يعيشون مرارة وحسرة الانتظار، فهو يتقن فن التعذيب الجماعي، فلا حسيب ولا رقيب يردعه.. فلتنهضوا يا أحرار العالم، فلتنهضوا يا أحرار العالم، استيقظوا من غفوتكم وأطلقوا حناجركم في وجه الطاغوت، أما آن لهذه الأصوات الضعيفة أن تترجل!! المأساة إن سقطت النخوة من الكون وتحول الإنسان لمجرد آلة جامدة أو رقماً تابعاً، فاعلموا أننا خارج السياق نشق طريق التهلكة صوب جهنم وعلى الأرض السلام.. فالقهر والاهمال والضغط عناصر إن اجتمعت حتماً سيكون انفجار رهيب فإياكم ثم اياكم أن تتهموا المضطهدين المقهورين بالإرهاب وأنتم من صنعتموهم وأهلتموهم لهذه اللحظة القبيحة.. فيا أدعياء الحرية، أيها المتشدقين بالإنسانية، يا تجار حقوق الإنسان، ما قيمة القوانين والمؤتمرات والخطب الرنانة والتغني بالحريات والأخلاق وتعزيز الثقافات الإنسانية والعالم من حولنا يعج بالأوساخ والقوي يأكل الضعيف والمحايدون لا يبصرون إلا بعين واحدة ويعيشون العمى، يباركون ويشجعون بصمتهم هذا الجرم.. يحملون شعار اً.. لا نرى.. لا نسمع.. لا نتكلم. عشرات السجون السرية ومقابر شهداء الأرقام تنتشر من حولنا وقد تم الكشف عن بعضها بواسطة مصادر صحفية أجنبية و"إسرائيلية" وهذا غيض من فيض! وما أخفي كان أعظم. وهي على النحو التالي:

1 - مقبرة شهداء الأرقام المجاور لجسر " بنات يعقوب " وتقع في منطقة عسكرية عند ملتقى الحدود "الإسرائيلية".. السورية ويوجد بها ما يقارب 500 قبر لشهداء فلسطينيين ولبنانيين سقطوا في حرب 1982 وما بعدها

2 - مقبرة شهداء الارقام -2- تقع في المنطقة العسكرية المغلقة بين مدينة اريحا وجسر داميه في غور الأردن وهي محاطة بجدار ومكتوب عليها " مقبرة ضحايا العدو " ويوجد فيها أكثر من100 قبر وتحمل أرقام 5003 – 5107 - ومن الواضح أن التسلسل الرقمي يحدد عدد الضحايا في مقابر أخرى

3 - مقبرة الأرقام "شحيطة " تقع في قرية وادي الحمام، الواقعة بين جبل أرييل وبحيرة طبريا، شمال مدينة طبريا غالبية الجثامين لشهداء معارك منطقة الأغوار ما بين عامي 1965- 1975

4 - مقبرة الارقام "ريفيديم " تقع في غور الأردن وتحتوي على مئات مقابر الشهداء. ومما يثير المشاعر أن هذه المدافن رملية قليلة العمق، مما يعرضها للانجراف فتظهر الجثامين منها، فتصبح عرضة لنهش الكلاب الضالة والحيوانات المتوحشة

الشهداء لا يموتون أحياء عند ربهم يرزقون هذه عقيدتنا التي نؤمن بها... لذا نحن لا نخشى الموت.. لا يؤرقنا أين ستدفن جثتنا أو كيف... بعد أن تتحرر منها الروح وتحلق في الفضاء فكل أرض فلسطين وطن لنا.. لكن ما يؤلمنا حقيقة ويشعرنا بغصة تجتر الحلق ليس الأموات الشهداء بل الأحياء الذين يتكبدون الألم والقهر والحسرة وهم يبحثون عن قبر لشهدائهم يهتدون إليه ليطفئوا شوقهم وحنينهم... فالوجع هو الحنين.. الوجع حنين لن يتوقف.. عطش سيدة عجوز هجرها النوم وما زالت تعيش الهذيان والجنون تنوح وتنوح وهي تنتظر ابنها، تبحث عن طيفه تتعلق بشعرة، بخيط أمل حتى لو كان مصدرها الوهم والكذب وهي تدرك ذلك وتقنع نفسها أن ما يحدث حقيقة وتبقى تعيش الخرافة لتستمر على قيد الحياة، فتعانق ملابسه.. أوراقه.. كتبه، تشم رائحته في جسدها في دمها في روحها، تدور هائمة في بيتها في شارعها، تستحضره في مخيلتها، تحلم أن تروي ظمئها أن تعانقه أن تضمه أن تقول له: أين كنت يا صغيري.. تعال كم أشتاق أن أضمك أن أراك حياً أو ميتاً وإن كنت ميتاً أحلم أن أزور قبرك.. تقنع نفسها المسكينة أنه سيعود وستجد له قبر تقرأ عليه الفاتحة وستبكي وتبكي حتى القحط وتحكي له عن شوقها وحنينها وكيف أفنت زهرة شبابها وهي تراقب قدوم طيفه ومازالت تنتظر.. حتى فارقت الحياة ولم يعد ابنها المفقود لا حياً ولا ميتاً. الحنين وجع من نوع آخر أكبر من طاقة البشر مخلوق عجيب يحبس الدموع، يخنقنا، يأكل الأخضر واليابس، يشعلنا حتى الاحتراق.. الحنين عواطف مكبوتة، انفجار وتدفق مشاعر، جوع امرأة ما زالت تنتظر زوجها، تعيش الحسرة والغربة، فيأكلها الشوق ويسرق شبابها ويغزو شعرها الأبيض وتغرق في بحور الأحزان وتنزف دموع ومازالت تنتظر عودة حبيبها المناضل الذي خرج ولم يعد، لا على الأقدام ولا محمولاً على الأكتاف وغرب عمرها ومازالت تنتظر. الفجيعة تكمن في حكاية طفل حرم من قول أبي، انهكته الوحدة فعاش الوجع.. كبر اشتياقاً وهو ينتظر من يهتم به ويتابع مراحل نمو شخصيته ويضمه ويسانده في كل المواقف ويشجعه في أحلى وأصعب وأحلك الأوقات.. مازال الطفل الكبير، يعيش حالة الشك ويتابع أجمل مفاصل حياته وهي تغرب وتقتل في المهد، مازال يسأل أين والدي أما زال حياً أم ميتاً؟ فإن كان حي أين هو؟ وإن كان ميت أين قبره؟ غثيان، هذيان، اضطراب.. فما يحدث بشع يفضح نفسه بنفسه، انتهاك فاضح للاتفاقات والمواثيق الدولية وخاصة للمادة (17) من اتفاقية جنيف الأولى للعام 1949»، التي تؤكد على تسليم الجثامين إلى ذويهم واحترام كرامة المتوفين ومراعاة طقوسهم الدينية خلال عمليات الدفن، الاحتلال هو الاحتلال، لن يجعل من البندقية آنية زهور، لن يرحم المستضعفين المنهكين، مازال يبتكر الوسائل ليشرع جرائمه بشكل قانوني.. فوزير ما يسمى بالأمن الداخلي "الإسرائيلي" جلعاد أردان ووزيرة القضاء "الإسرائيلية" ايليت شاكيد قاموا بتمرير مشروع يمنح سلطات الاحتلال صلاحية احتجاز جثامين شهداء نفذوا عمليات بطولية ضد أهداف "إسرائيل"، وقد صودق على القانون بالقراءة الأولى.. قوى الشر منذ الأزل تتوحد وتتبادل الأدوار لتصنع الخراب فالاحتلال ورث من الأمريكان وسائل القمع في حرب فيتنام فهم من اخفوا جثث الفيتناميين وحاولوا أ ن يخدعوهم بأن هناك أصوات كاذبة لأرواح هائمة حتى يقضوا على المزيد من المقاومين وكما فعل الفرنسيين في الجزائر والإيطاليين في ليبيا والانتداب البريطاني في فلسطين ،فالبند الثالث من المادة 133 للعام 1945 من قانون الطوارئ ،يعطي القائد العسكريَّ صلاحياتٍ بتحديد مكان وزمان وترتيبات دفْنِ الجثامين بدون إعلام ذويهم ، بعد قرار ما تُسمّى "محكمة العدل العُليا" فقد تم دفن الشهداء وإخفائهم في مقابر الأرقام حتى يومنا هذا فعلى مدار التاريخ هناك مسرحية بشعة يقودها قتلة محترفين.. لذا نحتاج لصحوة إنسانية تزلزل عروشهم، نحتاج لحشد كل الأصوات النظيفة الحرة في العالم وخير وسيلة في ظل تكنلوجيا وسائل التواصل الاجتماعي. فيا كل الأحرار يا كل المثقفين والفنانين والمبدعين، انتصروا للحياة، ساهموا بكلمة، بلوحة فنية، بأغنية، برقصة تعبيرية، انشروا الفنون الإنسانية التي تحرك المشاعر وتعيد للعالم صورته الجميلة وإنسانيته المفقودة ولنطلق هاشتاج بكل اللغات.. لا لمقابر الأرقام.. لحمنا ليس رخيصاً.. من حق شهداءنا أن يكون لهم قبور معلومة في أوطانهم.. فلننتزع هذا الحق.

الدامون: مقبرة الأسيرات الأحياء

بقلم: غيداء كمال العبادسة - كاتبة فلسطينية من خان يونس.

سجن الدامون ليس مجرد جدران وأسلاك، بل أيضاً مقبرة بطيئة لنساء فلسطينيات يُسحقن يومياً بين الاكتظاظ والجوع والحرمان من أبسط الحقوق. إنها زنازين خانقة بلا هواء، وفيها طعام لا يصلح للحيوانات، والتفتيش عارٍ، فضلاً عن إهانات متواصلة، ومرض بلا علاج، وأمهات يُحرمن من رؤية أبنائهن لأشهر. إنها شهادات صادمة يرويها المحامي حسن عبادي بعد زياراته للأسيرات، تكشف حجم الجريمة المستمرة بحقهن؛ جريمة تُمعن في إذلال الجسد وكسْر الروح، وتضع الإنسانية كلها أمام اختبار مخزٍ لا ينجو منه إلاّ الحرّية.

ويروي المحامي حسن عبادي شهادات حية عن معاناة الأسيرات الفلسطينيات في سجن الدامون، بعد زياراته المتكررة لهن، إذ ينقل تفاصيل مأساوية تصف بدقة ما تعيشه الأسيرات من أوضاع اعتقال قاسية وغير إنسانية.

إن وضْعَ الزنازين في سجن الدامون صعب جداً في الفترة الأخيرة؛ إذ هناك اكتظاظ كبير، بحيث تتواجد 8 أسيرات في الغرفة الواحدة التي لا تحتوي إلاّ على 4 أسرّة فقط، فتضطر أربع سجينات منهن إلى النوم على الأرض. أمّا التهوية فمعدومة، إذ أُغلقت الشبابيك، ووُضع عليها ما يُسمى "الأشناب"، وهو بلاستيك مغلَق طوال الوقت، وقد أحدثوا فيه 12 ثقباً صغيراً بحجم المسمار كي يدخل منه الهواء، لكنه يكاد لا يُذكر. أمّا بشأن النظافة، فقد سُحبت منهن كل أدوات التنظيف، فأصبحت الزنازين متسخة جداً، ولا يُعطَين أي فرصة لتنظيف الغرف، فتظلّ الأوساخ متراكمة طوال الوقت، وكلَ يومين أو ثلاثة، تُعطى الأسيرات علبة كرتون صغيرة ليضعن فيها النفايات التي تراكمت في الغرفة.

أمّا الطعام المقدَّم إليهن، فهو فقير جداً، ولا يتوافق مع المعايير الصحية أو الإنسانية؛ فلم يرَين اللحوم منذ أشهر طويلة، وكذلك الخضروات، ومعظم ما يُقدَّم هو أرزّ وحمص وملعقتان صغيرتان من اللبن لكل واحدة. أمّا القهوة، فلم يذقنها منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، وكذلك السكر. إنهن محرومات من جميع الضروريات الحياتية. وهناك يقدمون إليهن معلبات أو أطعمة باردة غير صالحة للأكل، ولا يمكنهم تسخينها، ومع ذلك يضطررن إلى أكلها كي يبقين على قيد الحياة، وأغلبهن فقدن من وزنهن بصورة ملحوظة؛ إذ لا توجد معايير صحية ولا إنسانية، حتى إنهن يقلن: "الحيوانات لا تُطعَم كهذا الطعام"، وإحداهن قالت: "خلال ثلاثة أشهر أعطوني البيض مرة واحدة فقط. كنا نحصل على بيضة واحدة يومياً لإسكاتنا وإسكات جوعنا".

كما أن الأسيرات محرومات كذلك من المستلزمات الأساسية كالملابس، فلا توجد لديهن ملابس داخلية احتياطية إلاّ لباس واحد فقط، وحتى الأغطية غير موجودة، وفي هذا الصدد يقلن: "نخلع ونلبس ونغسل، ولا يوجد إمكان لتجفيف هذه الملابس"، فقد صودرت الملابس جميعها، ولم يبقَ سوى لباس واحد: بنطال وبلوزة واحدة فقط وقطعة داخلية واحدة. وعندما تذهب الأسيرة للاستحمام، تضطر إلى غسْل ملابسها، وترتدي في تلك الأثناء ملابس الصلاة إلى أن تجف ملابسها لتعود فتلبسها، لكن حتى زي الصلاة هن محرومات منه، إذ لا يُعطَين سوى حجاب الرأس فقط، أمّا التنورة فلا، فيضطررن إلى استخدام شراشف النوم وصنْعها على شكل تنورة لستْر أجسادهن. كما أن أدوات النظافة الشخصية مفقودة، حتى الصابون يُعطى إليهن من نوع صابون الفنادق الصغير؛ بمجموع صابونتين فقط لثماني أسيرات في الغرفة لأسبوع كامل. أمّا سائل الاستحمام والمشط، فلا وجود لهما، ولا يمكنهن تعريض شعرهن للشمس، فالأسيرة في الداخل لم ترَ الشمس على شعرها يوماً، وفقدت كل خصوصيتها.

كما أن هناك في السجن أسيرات مريضات، بعضهن مصاب بأمراض خطِرة كالسّرطان، وقد تفشّى بينهن مرض الجرب (الإسكابيوس) بسبب الرطوبة، الأمر الذي سبّب طفحاً جلدياً مؤلماً في كل الجسد، وهذا في ظل عدم تقديم أي علاج إليهن. فهناك إهمال طبي متعمَد، وحتى عندما يذهبن إلى العيادة يُقال لهن: "اشربن الماء"، والماء نفسه غير موجود، فهو يوزَع مرة واحدة في اليوم في أثناء "الفورة"، أمّا بقية الوقت، فيشربن من مياه الحمامات الملوثة. لم يروا المياه المعدنية مطلقاً، والماء الذي يشربنه صدئ وغير صالح للشرب. والممرض يستهزئ بهن ويضحك عليهن، والعلاج لا يتجاوز حبة مسكّن ألم أو "أكامول"، ويُعطى بصعوبة شديدة.

كما هناك أسيرات مريضات بالسرطان، كفداء وغيرهن، متروكات بلا أي علاج، وأسيرات حوامل يعانين جرّاء سوء التغذية والحرمان التام من الرعاية الطبية. حتى الألم الناتج من الضرب في أثناء التحقيق أو من الكلبشات التي تترك جروحاً وندوباً لا يُعالَج؛ إنه قتْل متعمَد بكل وضوح. وما يسمونه "عيادة طبية" هو عيادة غير مؤهلة في الواقع، إنما مهينة؛ فالممرض الذي يستقبلهن يرتدي زي "شاباس"، والمعاملة في غرفة العلاج مهينة لوجود كاميرات مراقبة، فلا تستطيع الأسيرة كشف ذراعها أو بطنها للعلاج، وكل ما يُقدَّم هو قياس ضغط الدم، وأحياناً حبة "أكامول"، ومعظم الوقت يُقال لهن: "اشربن الماء"، أي ماء الحمام الملوث.

السجن كله عبارة عن عزل تام، والغرامات المالية لا تتوقف، والحرمان من الزيارة مطلَق، فمنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، لم يرَ الأهالي أبناءهم وبناتهم. في السابق، قبل هذا التاريخ، كانت تتم بعض الزيارات، أمّا الآن، فأقصى ما تصل إليه الأسيرات هو رؤية صورة أهلهن عبر شاشة "الزوم" في أثناء المحكمة، وهذا يعَدّ أكبر إنجاز. إنهم في انقطاع تام عن العالم: بلا راديو، ولا تلفاز، ولا أي وسيلة للتواصل سوى المحامي، وهذا يزيد الضغط النفسي والجسدي عليهن، حتى أصبحن يقلن إنهن يعشن كأنهن في قبر.

هذا والاعتداءات اللفظية والجسدية من جانب السجّانات لا تتوقف، فضلاً عن الشتائم والصراخ والإهانات والسباب للذات الإلهية على مدار الوقت، بالإضافة إلى تهديدات بالاغتصاب وإهانات جنسية علنية؛ إذ يجمعون الأسيرات في الساحة، ثم يطلق السجّانون عبارات مقززة: "أي واحدة سنغتصب اليوم؟" ولم يقتصر الأمر على التهديدات، بل أيضاً ترافقها ألفاظ نابية جارحة. وقد قدّمت الأسيرات شكاوى كثيرة، لكن لا أحد يستمع إليهن.

في الدامون هناك أسيرتان قاصرتان، هناء وسالي، عمرهما 16 عاماً ونصف العام، وقد خُطفتا من مقاعد الدراسة، وحُرمتا من التعليم، وأوضاعهما الصحية صعبة، وهما معزولتان تماماً في غرفة منفردة، يخرجان إلى الفورة وحدهما، ولا تواصل لهما مع باقي الأسيرات إلاّ عند توصيل الطعام، ولا وسيلة للتخفيف عنهما أو رعايتهما من الأسيرات الأكبر سناً، الأمر الذي يزيد من الضغط النفسي عليهما. ومنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، مُنِعتا من مواصلة التعليم، ومُنعت عنهما الكتب والدفاتر، ولا يُسمح لهما سوى بالمصحف. حتى المصاحف نادرة، فكل غرفتين أو ثلاث تتشارك مصحفاً واحداً، أمّا غير ذلك، فلا كتاب ولا قلم. ومع ذلك، تحاول الأسيرات اللواتي يحملن تخصصات أكاديمية أو طبية أن يعطين دروساً شفوية للأسيرات، لكن بلا كتب أو أوراق.

تمضي الأسيرات يومهن داخل الزنزانة 23 ساعة ونصف الساعة، ولا يخرجن إلاّ نصف ساعة، يسمونها "الفورة"، خلالها يستحممن أو يلتقين بقية الأسيرات، ويمضين الوقت في سرْد القصص والأحلام، ويحكين لبعضهن كل صغيرة وكبيرة مرّت عليهن في حياتهن، فيعرفن كل تفاصيل حياة بعضهن. أمّا الحياة اليومية، فكلها إذلال وقهر وحرمان من التنفس، فلا تلفاز ولا راديو ولا وسائل تواصل ولا أخبار من الخارج.

أمّا ممارسة الشعائر الدينية، فممنوعة؛ فلا أذان، ولا صلاة جماعية، ولا قراءة قرآن بصوت مرتفع، كما أنهن ممنوعات من أي تجمُع ديني. حتى في رمضان، لم يُسمح لهن بالقيام بمراسم الإفطار أو السحور أو قراءة القرآن جماعياً.

أمّا زيارات الأهالي، فلم تتقلص، بل توقفت كلياً منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023. وقبل ذلك، وبعد جهد، انتُزع حق الاتصال عبر الهواتف الأرضية مرة كل أسبوعين، لكن أُوقف هذا أيضاً كلياً، ولا يوجد أي تواصل مع العائلة، إلاّ أحياناً عند المحامي أو رؤية صورة في المحكمة، وهذا يزيد من الأزمة النفسية للأسيرات وأهاليهن على حد سواء. هناك أسيرات كثيرات يتمنين فقط معرفة خبر صغير عن أهلهن: هل وُلد حفيد؟ ما اسمه؟ هل بدأت ابنتها المدرسة؟ أحلام صغيرة حُرمن منها.

أمّا التفتيش المهين، فيبدأ من لحظة الاعتقال؛ تفتيش عارٍ بالكامل، وذلك عند المداهمة في البيت أمام عشرات الجنود، ثم في السيارة، ثم عند النقل بين السجون. وفي الدامون والشارون يتم إجبارهن على التفتيش العاري، أحياناً جماعياً، وأحياناً يجبرونهن على النظر إلى بعضهن وهنّ عاريات، ومن ترفض تُضرب بالعصي والدباسات حتى تجبر على الخضوع. في إحدى المرات، يوم السبت، تم تفتيش 48 أسيرة تفتيشاً عارياً بالكامل، وكان ذلك من أصعب المشاهد.

أمّا في المحاكمات، فلا احترام لحقوق الأسيرات أو شخصيتهن أو خصوصيتهن؛ فالتحقيق كله قمع، والمحاكمة لا تمنحهن فرصة للكلام أو الدفاع، كما يُجْبَرْنَ على توقيع أوراق لا يعرفن محتواها ولا يفهمن لغتها، وتُجرى جلسات محاكمة إدارية سريعة؛ 9 جلسات في 27 دقيقة فقط، ولا يحق لهن استشارة محامٍ على انفراد، وإن اتصل محامٍ، يُقطع الاتصال ليُدخلوا محامياً وهمياً من طرفهم.

أمّا الشكاوى الرسمية، فهي مرفوضة ولا يُلتفَت إليها. كل ما يمكن للأسيرات الاعتماد عليه هو فضْح الانتهاكات عبر نشْرها للعالم عبر المحامين أو المؤسسات الدولية، وهذا هو ما يجبر إدارة السجون أحياناً على التراجع في بعض التفاصيل.

يقول المحامي حسن عبادي: "كل زيارة أصعب من سابقتها، وأصعب لحظة أن أخبر أسيرة بوفاة أحد أقاربها." وهناك أسيرات حوامل لا يردن أن يلدن داخل السجن، وغيرهن محرومات من رؤية أولادهن. وهناك قصص أشد قسوة من الأُخرى، حتى إن الإدارة وضعت أقفاصاً في ساحة الفورة لاحتجاز الأسيرات المريضات نفسياً، ولم يُلغَ هذا إلاّ بعد حملة عالمية ضاغطة.

الوضع مأساوي جداً، والحرية وحدها هي العلاج الحقيقي للأسيرات. نحن بلد المليون أسير، ومن واجبنا أن نركز على قضية الأسيرات أكثر، فصمْتُنا عارٌ علينا، وقضية الأسيرات يجب أن تبقى دائماً على المحك.

ويختم حسن عبادة: "ما يجري في الدامون ليس مجرد انتهاكات متفرقة، بل أيضاً منظومة متكاملة من القهر والتجويع والإذلال، هدفها كسر المرأة الفلسطينية جسداً وروحاً. ومع كل شهادة تُروى، يتضح أن السجن لم يعد مكاناً للاحتجاز، بل أيضاً أداة قتل بطيء تُدار بدم بارد. وعلى الرغم من كل هذا الألم، فالأسيرات يصررن على الصمود، ويتمسكن بالقرآن والحكايات والذاكرة كجدار أخير يحمي إنسانيتهن. الحرية وحدها هي الدواء، والصمت تجاه ما يتعرضن له هو خيانة مضاعفة. إن قضية الأسيرات يجب أن تبقى حيّة في الضمير، وتتحول إلى صرخة دائمة في وجه هذا العالم الصامت، فكل لحظة صبر داخل الزنازين هي دليل على أن كرامة الإنسان لا تُكسر، وأن الحرية آتية ولو طال الليل. "

* مؤسسة الدراسات الفلسطينية

حين يكون جسدك في بيتك، وروحك معلقة على جدران سجن "مجدو"

بقلم: د. رولا خالد غانم

أعرف وأؤمن بأن ثمن الحرية مكلف، وأعرف بأن تكاليف نضالنا لا يكفيها ابني يزن ولا نفسي ولا شعبي ولا ممتلكاتي، لكن عندما أخلو إلى نفسي وأقيس المسافة ما بيني وبين السجن الذي به ابني الصغير، الذي يدفع ضريبة فلسطينيته، وبلده الذي بات وحيدا ذبيحا مستباحا، أشعر وكأن هناك وحشا يتغذى على طمأنينة قلبي، ولا أدري إلى أين الهروب.. إن ثمن الحرية باهظ جدا، وغياب يزن فاحش كلفني قلبي..

كانت عقارب الساعة تشير إلى الثالثة قبل الفجر في إحدى ليالي شهر يناير، حين أقضت مضجعي قنابل صوتية لتخلع قلبي من مكانه قبل أن تخلع الباب السفلي للعمارة التي أسكن بها، قوات هائلة من وحدة(اليمام)، مدججة بالأسلحة اقتحمت بيتي، بقلوب لا تعرف الرحمة.. ما زلت أشعر بالدهشة حين أن أتذكر المشهد، وقتها طلب مني أنا وأبنائي الجلوس على كنبة تتوسط الصالة، وتم تصويب فوهات البندقيات نحو رؤوسنا، وأنا بتلقائية متناهية مسكت يد يزن ورحت أقرأ عليه بضعة آيات قرآنية ومثلما هبك ملاك هبطت سكينة على قلبي، ورحت أجادل الضابط محاولة تحريك الجانب الإنساني لديه، بلا جدوى، كانت الأشياء تتناثر من حولنا، وصوت تحطيم خزائن المطبخ يخرق الآذان، طلب الضابط منا تسليم الهويات، وراح يبحث عن أسمائنا عبر جهاز صغير، ويفحص إن كان أحدنا مطلوبا، مع أن المستهدف صغيري يزن.. كبر يزن البريء الأعزل الذي ما زلت أراه طفلا وأصبح يخيف الأعداء، وبينما كان الضابط يحدق في الجهاز، صوب نظره نحو يزن، وطلب منه الدخول إلى غرفتي، للتحقيق معه ميدانيا، تحلق حول يزن مجموعة من الجنود، وأخذوه وأقفلوا باب غرفتي النوم، سمعتهم يتهامسون حاولت الدخول، فقمعوني.. أخيرا وبعد أن حبسوا أنفاسي خرجوا يقتادون يزن، وكانت آخر كلمات سمعتها ليزن"لا تقيدوني بكلبشات البلاستيك، كلبشوني بالكلبشات الحديدية"، كلبشوه وعصبوا عينيه وجروه، وأنا أحاوطه بالدعاء، وأتوسل إلى الضابط، ليسمح له بدخول الحمام وشرب الماء، فرفض.. طلبت منه السماح ليزن بارتداء جاكيت سميك، فالجو قارس البرودة وهو يرتدي ملابس صيفية، لم يسمع كلامي.. خرجوا جميعا نحو الدرج، وبسرعة البرق تناولت أنا سترة سميكة من خزانة يزن، ولحقت بهم وأصريت على أن يرتديها، اخترقت صف الجنود وشعرت بأنني تحولت إلى امرأة حديدية بلحظة.. في تلك اللحظات القاسية، تناولها الضابط وهز رأسه بحقد، أما باقي الجنود فتهجموا علي وراحوا يسمعونني كلمات نابية، ثم قام أحدهم بالصراخ علي وتهديدي للعودة إلى البيت وإغلاق باب الشقة الذي صفعه في وجهي بعد إجباري على صعود الدرج تحت قوة السلاح، لم أكن أعلم أن للوداع القسري هذا الثقل، وأن للشعور بالقهر كل هذا الوجع، ومنذ تلك اللحظة ويزن غائب عن عيني، وبالكاد تصلني أخباره التي تجعلني أعتصر ألما عبر المحاميين، حيث أصيب بمرض الإسكابيوس وأمراض جلدية أخرى، وخسر من وزنه أكثر من عشرة كيلو جرامات، ما أصعب الشعور بالعجز، وما أصعب أن يكون جسدك في بيتك وروحك معلقة على جدران سجن مجدو.. سبعة أشهر ونصف وشمسي مغيبة ولا تصافح نهاري، وكيف لها أن تشرق، وقد اغتيلت عصافير الصباح..

مداهمات ليلية واعتقالات جماعية.. الاحتلال يصعّد التنكيل بالفلسطينيين

أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن سلطات الاحتلال صعّدت في الأشهر الأخيرة من سياسة الاعتقال الجماعي بحق المواطنين الفلسطينيين، بمن فيهم القاصرون والشيوخ وأحيانًا النساء، في إطار سياسة انتقامية تهدف إلى فرض الردع والتخويف بالقوة والتنكيل، بعيدًا عن أي إطار قانوني.

وأوضح المركز أن الاحتلال كثّف منذ اندلاع حرب الإبادة على غزة من عمليات اقتحام القرى والمخيمات في الضفة الغربية المحتلة، حيث يتم تنفيذ المداهمات بشكل همجي خلال ساعات متأخرة من الليل، يعقبها تفتيش المنازل وتخريب محتوياتها عمدًا، إضافة إلى سرقة أموال ومصاغ ذهبية من بعضها، قبل اعتقال عشرات الشبان واقتيادهم في طوابير مهينة، بعضهم بملابس النوم، بعد تقييد أيديهم وعصب أعينهم ونقلهم إلى مراكز تحقيق ميدانية.

وأضاف المركز أن قوات الاحتلال تستولي خلال هذه العمليات على منازل الأهالي وتحوّلها إلى ثكنات عسكرية ومراكز تحقيق ميدانية بإشراف ضباط "الشاباك"، حيث يتم التحقيق مع المعتقلين بشكل فردي تحت الضغط والإكراه، مصحوبًا بالضرب والسحل على الأرض، وتوجيه الشتائم والألفاظ النابية، بل واستخدام المعتقلين أحيانًا كـ دروع بشرية أو رهائن. وغالبًا ما يُفرج عن معظمهم بعد ساعات من التحقيق، بينما يُنقل آخرون إلى مراكز تحقيق رسمية.

وأشار المركز إلى أن سياسة الاعتقال الجماعي طالت معظم بلدات وقرى الضفة الغربية، كان آخرها فجر السبت، حيث اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي أبو العسجا ورابود جنوب الخليل واعتقلت أكثر من 70 شابًا، بينهم أسرى محررون، واحتجزتهم لساعات في أحد المنازل بعد تحويله إلى مركز تحقيق ميداني، قبل أن تطلق سراح معظمهم. كما شهدت بلدة يعبد جنوب جنين حملة مشابهة اعتُقل خلالها أكثر من 50 شابًا خضعوا للتحقيق الميداني قبل الإفراج عنهم، فيما اقتحمت قوة أخرى بلدة بيت أمر جنوب الخليل واعتقلت نحو 20 شابًا تعرضوا لتعذيب وحشي، نقل بعضهم بسببه إلى المستشفى.

وكشف مركز فلسطين أن هذه العمليات قد تهدف أحيانًا إلى تدريب وحدات جديدة في جيش الاحتلال، أو أنها تجري بمناسبة تسلم ضباط جدد لمهامهم في بعض المناطق، ما يجعلها وسيلة للتنكيل والتدريب العسكري على حساب معاناة الفلسطينيين، في استهتار واضح بالقانون الدولي الذي لا يتيح الاعتقال إلا في أضيق الحدود وبوجود تهم واضحة.

وبيّن المركز أن جميع المعتقلين تعرضوا لشكل واحد على الأقل من أشكال التعذيب، بدءًا من طريقة اقتحام المنازل العنيفة، وصولًا إلى ترويع الأهالي، وإطلاق النار على الأبواب والشبابيك، وتحطيم الممتلكات، فضلًا عن اقتياد المعتقلين بملابس خفيفة في ظروف البرد القارس.

وطالب مركز فلسطين المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية بالتدخل العاجل لوقف هذه السياسة التي تمثل عقابًا جماعيًا وجريمة حرب بحق مواطنين مدنيين عُزّل لا ذنب لهم سوى أنهم فلسطينيون، مؤكدًا أن هذه الممارسات تتعارض مع أبسط قواعد القانون الدولي، وتستوجب الضغط على الاحتلال لوقف الاعتقالات العشوائية غير القانونية.

حُب وُئد عند البوابة.. من حضن الزوجية إلى قسوة الولادة خلف القضبان

بقلم: د. منى احمد أبو حمدية - أكاديمية وباحثة

"في رحمها حياة، وفي معصمها قيد؛ أي مفارقة أبشع من أن يُولد الطفل من قلب الأسر؟" كان بيتها الصغير، بكل تفاصيله الدافئة، أشبه بكونٍ مصغر يحتضنها؛ جدرانه تحفظ همساتها، نوافذه تحفظ أنفاسها، وأثاثه البسيط كان يروي حكاية حبٍّ تفتّح في صمتٍ نقي. كانت خطواتها في أرجاء البيت تمشي على إيقاع قلبها، يرافقها دعاء الزوج وابتسامة تلوّح باليقين، فيما يترقرق في رحمها جنين لم يعرف بعد أن العالم الذي سيولد إليه قد بدأ يتشقق قبل أن يراه. لكن عند البوابة، حيث تصطف البنادق وتُفتح الأبواب الحديدية، وُئد الحُب في لحظة! انتُزعت المرأة من دفء الزوجية كما يُنتزع الغصن الغضّ من جذع شجرة مورقة، وأُلقي بها في مسافة بين الحياة والموت، حيث السجن لا يرحم، والزمن يتحول إلى سلسلة من القيود الثقيلة.

بعد البوابة:

اعتقال امرأة حامل ليس فقط سلبًا لحريتها، بل محاولة لإجهاض الحلم من رحم الأمومة.

دخلت الزنزانة الحامل بطفلها وبكل ما فيها من رجاء، فإذا بالظلام يبتلع نورها، والبرد يسرق دفء جسدها. هناك، لا يُرى الحمل كرحلة نحو الحياة، بل يُعامل كعبء ثقيل يُضاف إلى كفّة العقاب.

رحمها يصبح زنزانة داخل زنزانة، يختنق فيها الجنين بين ضربات القلوب المرتجفة وصرير الأقفال الموجعة.

تجلس على الفراش الرقيق كأنها تجلس على صفيح من شوك، تستند إلى جدار أبكم لا يرد على أنينها.

الليل عندها طويل، يشبه نفقًا بلا نهاية، والنهار أشبه بظلال رمادية لا تحمل سوى التكرار.

وبين ضيق التنفس وأصوات الصرخات المتقطعة من زنازين أخرى، كانت تتلمس بطنها بيدين ترتجفان، كأنها تحاول أن تزرع في الجنين بعض الطمأنينة المفقودة.

الوجبات التي تُلقى في صينية باردة لا تصلح حتى لأسيرٍ أعزب، فكيف بامرأة متزوجة تنتظر مولودًا؟ كل لقمة تُدخلها إلى فمها تبدو كأنها حبة رمل جافة، تخشى أن تفتك بضعفها وبمن يسكن أحشاءها.

وحين تطلب ماءً نقيًا، يأتيها الجواب كصفعة من جفاف، لتكتشف أن العطش ليس فقط عطش الحلق، بل عطش الكرامة، وعطش الوطن، وعطش الحرية.

تذكر حين كانت تُعدّ لطفلها القادم ثوبًا صغيرًا أبيض، مطرزًا بخيوط ذهبية كما اعتادت نساء قريتها أن يفعلن. لكن الثوب بقي معلقًا هناك، في خزانة البيت، فيما هي عالقة الآن بين جدران أربعة تُضيّق أنفاسها. الثوب الأبيض تحوّل في ذهنها إلى كفن صغير، يهدد جنينًا لم يرَ النور بعد.

وسط الزنزانة:

كل نبضة في رحمها، صرخة حرية تُدوّي في قلب الزنزانة.

أما الولادة في الأسر، فهي المشهد الأشد قسوة!

تدخل المرأة الحامل مكبلة اليدين، تُقاد كأنها متهمة لا كأمٍ على وشك أن تمنح العالم حياة جديدة، تُحرم من لمسة اب مولودها، من دفء العائلة، ومن دعاء الأمومة الذي يرافق عادة لحظة الميلاد.

هناك، في غرفة بيضاء باردة، يخرج الطفل إلى الوجود وسط عيون غريبة، يسمع أول صرخاته على وقع الأصفاد لا على وقع الدعاء. حتى أول نفسٍ له يختلط برائحة الحديد بدل عبق البيت.

قبل مشهد الولادة:

حين تلد خلف القضبان، لا تضع مولودًا فقط، بل تضع شهادة دامغة على قسوة العالم وصمته.

في تلك اللحظة، لا تكون الأم وحدها أسيرة؛ الطفل أيضًا يُولد محاصرًا قبل أن يتعلم معنى الحرية! إنه أول اسير يولد قبل أن يعرف ماذا تعني القيود.

ومع كل ذلك، تقف المرأة صلبة كجدار من صبر، تنظر إلى وليدها بعينين تغوص فيهما دمعة وابتسامة، دمعة على قسوة اللحظة، وابتسامة لأنها استطاعت أن تُنجب الحياة رغم كل شيء. كأنها تقول للعالم: “قد تسلبون حريتي، لكنكم لن تسلبوا حقي في الأمومة، ولن تمنعوا الحياة من أن تُولد في وجه موتكم.”

إن اعتقال امرأة متزوجة حامل ليس مجرد اعتداء على جسدٍ ضعيف، بل هو جريمة مكتملة الأركان ضد المعنى الإنساني للحياة. هو محاولة لكسر الحلقة الأقدس: الزوجية، الأمومة، الولادة. ومع ذلك، فإن الاحتلال ينسى أن الحب لا يموت عند البوابة، بل يشتعل كجمرة تحت الرماد، يتقد كلما حاولوا دفنه.

الأسيرة الحامل تعيش في مساحة رمادية بين بيتٍ تشتاق إليه وسجنٍ يقمعها، بين زوج ينتظرها وطفل ينمو في أحشائها، بين حلم مؤجل وواقع قاسٍ. هي ليست مجرد أسيرة؛ هي رمز لمعركة صامتة بين الحياة والموت، بين الحب والحديد، بين رحمٍ يعد بولادة وبين زنزانة تحاول إجهاض الحلم.

وإذا كان العالم الأزرق المطبق على أنفاسها يظن أنه قادر على إخماد صوتها، فإن في كل نبضة من قلبها بركانًا صغيرًا، وفي كل صرخة من وليدها وعدًا بأن الحرية قد تُسجن، لكنها لا تُهزم.

وأخيرا...

“كل طفل يولد خلف القضبان، هو شاهد على أن الحياة أقوى من السجن، وأكبر من الجدران.”

من تحت الركام إلى أسرّة النزوح.. أطفال غزة يقاومون كوابيس الحرب

بقلم: محمد النعامي

"أرى الجندي في نومي يصوب بندقيته تجاهي، وأرى ضوء ليزرها يتجول بين صدري ورأسي وعينَيَّ، ثم أتخيل أنه ضغط على الزناد. أشعر بالمجندة تطفئ السجائر على ظهري، وأرى كلابهم البوليسية تراقبني وتستعد للانقضاض عليّ. أراهم كثيراً، وأسمع تهديداتهم وكأنها قيلت للتو. أستيقظ خائفاً، ولا أستطيع النوم بعدها". بهذه الكلمات، وصف الطفل محمد ياسين (12 عاماً)، من شمال قطاع غزة، ما يعاني جرّاءه كل ليلة، بعد أن عاش تجربة قاسية من الاعتقال والتعذيب على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي طالت أيضاً أفراداً من عائلته. وقد مكث محمد في معسكر اعتقال قرب الحدود لأسابيع، خضع خلالها لتعذيب شديد وأوضاع قاسية لا تُحتمل، خلّفت له صدمة نفسية عميقة ما زالت تلازمه حتى بعد الإفراج عنه. وإحدى أبرز العلامات التي تكشف عمْق الأذى النفسي الذي لحق بمحمد هي الكوابيس المتكررة التي تراوده كل ليلة، وتعيد إليه صوراً من اللحظات الأليمة الذي عاشها. وأحياناً، يرى في حلمه أن الجنود نفذوا تهديداتهم، فيفيق مذعوراً، ظنّاً منه أنه مات. وما يعاني جرّاءه محمد يشاركه فيه آلاف الأطفال في غزة؛ فأولئك الذين أنهكتهم مشقة النهار من جمع المياه، والبحث عن الطعام في التكايا، أو ملاحقة الخبز وأعمال أُخرى مرهقة، لا يهنؤون ليلاً؛ فمع كل ظلام، يعود إليهم شريط الحرب الدامي، بكل ما فيه من مجازر ومشاهد مأساوية عاشها الغزيون بكل أعمارهم مراراً وتكراراً.

وفي دراسة أجرتها منظمة "Save the Children" على أطفال غزة، تبيَّن أن أكثر من 79% منهم يعانون جرّاء كوابيس مزمنة، وأن نحو 91% يشخَّصون باضطراب ما بعد الصدمة (PTSD). وأشارت الدراسة إلى أن 96% من الأطفال يشعرون بأن موتهم وشيك، ونحو نصفهم يتمنون الموت نتيجة ما يعيشونه من صدمات نفسية مستمرة. كما أن 79% منهم يعانون جرّاء كوابيس مستمرة تعيق نومهم واستقرارهم.[1] وقد سجّلت المنظمة اضطرابات نفسية حادة بين الأطفال، بما في ذلك سلوكيات إيذاء النفس وأفكار انتحارية، وأكدت أن أكثر من نصف الأهالي أفادوا بأن أبناءهم يُظْهِرُونَ ميولاً للعنف تجاه أنفسهم أو أفكاراً خطِرة لا تناسب أعمارهم.[2] أمّا منظمة اليونيسف، فقد كشفت أن كل طفل في غزة يحتاج إلى دعم نفسي واجتماعي عاجل، وهو أمر غير مسبوق في تاريخ المنظمة، فقد وصف مسؤولون الوضع بأنه ليس مجرد اضطراب ما بعد الصدمة، بل صدمة مستمرة لا تتوقف. قال أحدهم: "لا نسميها 'PTSD‘ لأن الصدمات لم تنتهِ، وما زالت تحدث يومياً."[3] وبات الليل بالنسبة إلى معظم أطفال غزة فصلاً جديداً من الألم، تغزوه الكوابيس المؤلمة التي تعكس حجم التدهور النفسي الناجم عما عاشوه من أحداث دامية ومجازر فادحة خلال الحرب.

وتترجَم هذه المعاناة إلى أعراض جسدية ونفسية ظاهرة: كالتبول اللاإرادي، والفزع الليلي، وفقدان القدرة على الكلام، والشيب المبكر، والانسحاب الاجتماعي، إلى جانب مؤشرات الاكتئاب وحتى التفكير في الانتحار. وتقول سيرين ياسين، زوجة عم الطفل محمد، ووليّة أمره في النزوح، إن ما عاشه محمد خلال اعتقاله دمّره نفسياً، وهز ثقته بنفسه، ومنعه من النوم الطبيعي، حتى بات يخاف من مجرد الخلود إلى النوم. وأضافت: "خلال نومه نسمعه يتمتم بكلمات بعضها واضح وبعضها غامض: 'مش أنا... سيبوا أهلي... ما تطخني... الدنيا برد... سيب أخوي. ‘وأحياناً يرتفع صوته ليوقظ النازحين المجاورين لنا في المدرسة التي نقيم فيها". وأكدت أن حركة جسده خلال نومه تكون شديدة، تعكس حجم العنف الذي يتعرض له في كوابيسه، وهي امتداد مباشر للتعذيب الذي تعرض له في أثناء الاعتقال. وتابعت: "يستيقظ محمد كثيراً، ويشعر بالإحراج حين يدرك أنه أزعج من حوله، فيغادر الصف ويمضي ساعات وحيداً في ساحة المدرسة. وقد تسببت قلة النوم والكوابيس المتكررة بتدهوُر صحته بصورة واضحة، وضعف مناعته، وتكرار إصابته بالأمراض، وظهور حالة من الخمول عليه". أمّا الطفلة سلوى القائض (9 أعوام)، فلياليها لا تخلو من استعادة تفاصيل قصف الاحتلال لمنزل عائلتها في حي الزيتون، شرقي غزة، خلال الأشهر الأولى من الحرب. ذكريات تلك الليلة الدامية ما زالت تلاحقها بلا توقف.

وتقول والدتها، سعاد القائض، إن معاناة ابنتها النفسية تفوق ما يحتمله حتى البالغون، وهي في حاجة ماسة إلى علاج، إذ ترى في أحلامها دماء والدها وأعمامها ومَن كانوا في المنزل معها وأشلاءهم، وتشعر بأنها تسير فوق الشهداء والمصابين، مذعورة وخائفة، بينما تحاول الفرار. وأضافت: "على الرغم من أن المجزرة وقعت قبل عام وثمانية أشهر، فإن آثارها مستمرة على سلوى وكأنها حدثت البارحة. ومع كل ليلة قريبة من القصف أو مجزرة في خيام المنطقة، تعود تلك الذكريات والكوابيس. خلال الهدنة التي حدثت في كانون الثاني/يناير واستمرت حتى آذار/مارس 2025، خفّت الكوابيس نسبياً، لكن مع تجدُّد الحرب والنزوح، عاد وضعها النفسي أسوأ مما كان". وتابعت: "أروي لطفلتي قصصاً مملوءة بالأمل قبل النوم، وأتجنب الإشارة إلى أي دور للأب كي لا أثير شوقها إليه وأعيدها إلى الدوامة ذاتها، لكن لا جدوى، فالكوابيس تستمر ومعاناتها تتصاعد. وفي إحدى الليالي، استيقظت فزعة، تنظر إلى يدها وتبكي ظناً منها أن عليها دماء، فذهبت مباشرة لتغسل يدها علّها تمحو ما توهمت أنه عالق بها". وأوضحت أنها اضطرت في بعض الليالي إلى إعطاء طفلتها أدوية مهدئة لمساعدتها في النوم، مناشِدة المؤسسات الأممية والطبية لتوفير دعم نفسي حقيقي للأطفال، والتدخل الفوري لتحسين أوضاعهم المعيشية والنفسية، وقبل كل شيء، وقف الحرب. كذلك، الطفلة دينا السيد جاد (17 عاماً)، نجت من مجزرة في حي الشجاعية، وكانت شاهدة حيّة على فاجعة سببت لها ألماً نفسياً عميقاً، فحين انهار منزلها بفعل قصف الاحتلال للمنزل الملاصق لهم، دُفنت تحت الأنقاض، وبقيت هناك عاجزة عن الحركة، فاقدةً الهواء، وظنّت أنها لاقت حتفها. صحيح أنها أُخرجت حيّة، لكنها لم تُشفَ من الألم النفسي الذي استوطنها منذ تلك الليلة. تقول دينا: "لم أتجاوز تلك اللحظة. الساعة التي أمضيتها تحت الركام كانت وكأنها دهر. كان كل شيء مظلماً، والدماء تنزف مني، والتنفس يصعب شيئاً فشيئاً، ولم أفكر سوى في مصير عائلتي. كل تفاصيل تلك الليلة تطاردني حتى الآن". وفي حديثها إلينا، روت دينا: "علقتُ تحت الأنقاض، واختنقتُ، ونزفتُ، وصرخت بأعلى صوتي للنجدة، حتى وصل عناصر الدفاع المدني. نجونا جميعاً كعائلة، على الرغم من أن بعضنا أصيب بجروح بليغة، لكنني لم أعد كما كنت، وخصوصاً عندما يأتي الليل". تستعيد دينا المشهد ذاته في كوابيسها المتكررة، وتقول: "رأيت الحلم نفسه مرات عديدة، فأصرخ في نومي كما صرخت تحت الأنقاض، وأشعر بضيق التنفس ذاته، ثم أستيقظ مذعورة، وأكتشف أنه مجرد كابوس... لكنه يتكرر كثيراً". وتؤكد أن المعاناة النفسية لا تقتصر عليها وحدها: "كلنا في العائلة نعاني؛ فالبعض يتحدث عنها، والبعض الآخر يكتمها ويتظاهر بالقوة. لكن الحقيقة أن الحديث عن الألم النفسي لا يقلل من شأن أحد، بالعكس، فهو أمر طبيعي نتيجة ما عشناه: مِن قصف، وخوف، وإصابات، وجوع، ونزوح. الجميع اقترب من الموت، والأثر النفسي لا يقتصر على الكوابيس، بل أيضاً يأخذ أشكالاً متعددة، ويتسبب لنا بانفعالات تكون غالباً غير مفهومة أو مبرَرة ".

لا علاج نفسياً

على الرغم من كل ما يعيشه الأطفال في غزة من صدمات نفسية هائلة، فإنهم يواجهون نقصاً كارثياً في خدمات الرعاية النفسية، وهو ما يزيد من تفاقُم أوضاعهم، ويحوِّل معاناتهم إلى أمراض مزمنة. من جهتها، تصف الطبيبة نجوى مسعود الوضع النفسي لأهالي قطاع غزة – وخصوصاً الأطفال – بأنه "غاية في المأساوية"، وتقول إنه مرشح لأن يلازمهم لفترات طويلة. وفي حديثها إلينا توضح: "يومياً، تستقبل نقطتُنا الطبية وسط القطاع عشرات الأطفال مع ذويهم؛ يشكون عدمَ قدرتهم على النوم بسبب الكوابيس، أو يعانون جرّاء استرجاع مستمرٍّ للأحداث الدامية قبل النوم. وعلى الرغم من غياب الأطباء النفسيين المتخصصين، فإننا نحاول تقديم ما يمكننا، وتهدئتهم عبر النقاش، لكن في كثير من الأحيان لا يكون الكلام كافياً. ولهذا، يلجأ الأهل إلى طلب منومات أو مهدئات لأطفالهم، فقط ليتمكنوا من النوم". تشير الطبيبة إلى أن هذا ليس حلاً حقيقياً، إنما يشكل خطراً على الأطفال، وتضيف: "الطب النفسي للأطفال له طرق علاجية قائمة على بيئة آمنة وهادئة، وهذا غير ممكن في ظل استمرار القصف والخوف وانعدام الأمان. ولا توجد في القطاع أي مؤسسة طبية متخصصة فعلياً في الطب النفسي للأطفال. كل ما هو متوفر مؤسسات مجتمعية لا تغطي حتى 5% من حجم الحاجة".

وتشرح الدكتورة مسعود ما تراه يومياً من حالات: "هناك أطفال في حالة شرود ذهني، وآخرون غير قادرين على التركيز، أطفال يعانون جرّاء أعراض صدمات نفسية شديدة نتيجة العدوان كالخوف الشديد من أي شيء والعجز عن النطق وكذلك مشكلات في الحركة بعد التعرض لهذه الصدمات". وتلفت إلى أن هناك كثيراً من الحالات التي لا تصل إلى النقاط الطبية؛ كالأطفال الذين يميلون إلى استخدام العنف، أو مَن يصابون بحالة انطواء، أو الخوف من الحديث والتلعثم، وغيرها من الحالات التي تعكس حجم ما مرت به هذه الأجيال. لكن الأزمة النفسية في غزة لا تقتصر على الأطفال فقط، بل أيضاً تطال كل الفئات، بلا استثناء. وتقول: "حتى الرجال يعانون، لكنهم يعتبرون الاعتراف بالمعاناة النفسية عيباً، فيكتمونها حتى تتفاقم، ويصل الأمر أحياناً إلى الانفجار النفسي".

وتضيف الطبيبة: "الاحتلال منع دخول أدوية عديدة منذ بدء الحرب، وكان بَيْنَهَا أدوية حيوية لعلاج المرضى النفسيين، الذين بعضهم كان قد تعافى واندمج في المجتمع بصورة طبيعية، وبعد انقطاع الدواء، عادت معاناتهم وتدهورت حالاتهم بصورة كبيرة. كما منع الاحتلال دخول أدوية مضادة للاكتئاب، وهو ما أدى إلى تفاقُم معاناة آلاف الحالات". وتؤكد أن "كل هذا يتم بصورة ممنهجة ومدروسة"، وتطالب بتدخُّل عاجل على أعلى المستويات لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. وتختم الطبيبة نجوى مسعود مناشدتها: "نحتاج إلى مستشفيات ميدانية متخصصة في الطب النفسي، وطواقم طبية من الخارج، قادرة على التعامل مع مئات الآلاف من الحالات. نحتاج إلى بنية تحتية، وأدوية، وأهم من كل ذلك: أن تتوقف الحرب ليبدأ الشفاء".

مراجع

[1] “War Child shares first study of psychological impact of war on vulnerable children in Gaza” , Reddit, 11/12/2024.

[2] Mohammed R. Mhawish, “Treating Gaza's Collective Trauma», The Newyorker, 1/8/2025.

[3] "أطفال غزة: الآلاف فقدوا ذويهم ومليون بحاجة إلى دعم نفسي واجتماعي"، أخبار الأمم المتحدة، 2/2/2024.

المحكمة العليا الإسرائيلية.. شريك في قمع الأسرى لا منصف لهم

بقلم: أمجد النجار – مدير عام نادي الأسير الفلسطيني

لطالما روّج الاحتلال الإسرائيلي لما يُسمى بـ"المحكمة العليا" كمرجعية قضائية مستقلة و"عادلة"، تحكم بقوة القانون وتحترم ما يُسمى بـ"حقوق الإنسان". غير أن الواقع، خاصة فيما يتعلق بملف الأسرى الفلسطينيين، يكشف زيف هذه الادعاءات ويؤكد أن المحكمة العليا الإسرائيلية ليست سوى امتداد لأذرع حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة، وأنها لم تكن يومًا منصفة للأسرى، بل لطالما ساهمت في شرعنة الانتهاكات بحقهم.

قرار غذاء الأسرى: خداع قضائي جديد

القرار الأخير الصادر عن المحكمة العليا، والذي يقضي بأن "الدولة الإسرائيلية فشلت في توفير الحد الأدنى من مقومات المعيشة للأسرى الفلسطينيين"، قد يبدو للوهلة الأولى نصراً قانونياً وإنسانياً. ولكن من يقرأ ما بين السطور ويدقق في السياق العام لهذا القرار، يدرك سريعاً أنه لا يعدو كونه محاولة مكشوفة لتلميع صورة القضاء الإسرائيلي أمام المجتمع الدولي، خاصة بعد توالي التقارير التي وثّقت مجاعة داخل السجون الإسرائيلية، ووفاة أطفال وشباب فلسطينيين بسبب الإهمال والتجويع المتعمد. بل الأخطر من ذلك، أن هذا الحكم الذي صدر "بالإجماع"، جاء بعد ضغوطات دولية وحقوقية، وليس بدافع العدالة أو المبادئ. وإذا ما عدنا إلى أرشيف المحكمة العليا، نجد أنها رفضت مرارًا وتكرارًا عشرات الالتماسات المتعلقة بالأسرى، بدءاً من مطالب وقف العزل الانفرادي، مروراً بمنع التعذيب، وليس انتهاءً بحرمان الأسرى من العلاج والغذاء والتعليم.

قرارات شكلية في مواجهة عقلية فاشية

الحكم القضائي الأخير، الذي انتقد سياسة تقليص الطعام داخل السجون، قُوبل فوراً برفض صريح وواضح من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي أعلن استمرار سياسة التجويع والتنكيل، قائلاً بوضوح: "هذا لن يحصل تحت إشرافنا... ستظل ظروف السجون كما هي، فهذا يزيد من الردع".ومع أن المحكمة ادعت بأن "خفض الحصص الغذائية لم يُثبت فعاليته كرادع"، فإن المؤسسة السياسية بقيادة نتنياهو وبن غفير ووزير العدل ياريف ليفين، اعتبرت هذا القرار "تساهلاً مع أعداء إسرائيل"، مؤكدين بذلك أن لا قيمة حقيقية لقرارات المحكمة، وأنها لا تملك أي سلطة تنفيذية حين يصطدم حكمها مع سياسات القمع المتعمدة من حكومة الاحتلال.

المحكمة العليا والشرعنة المستمرة للجرائم

- تاريخ المحكمة العليا مليء بقرارات تشرعن استمرار الاحتلال والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، ومن ضمنها:

- رفض الالتماسات المتعلقة بالإفراج عن الأسرى المرضى، رغم تدهور حالتهم الصحية.

- السكوت عن سياسة الاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة.

- الموافقة على تشريع قوانين تمييزية تُقصي الفلسطينيين وتزيد من قسوة ظروفهم داخل السجون.

- تجاهل شهادات التعذيب وسوء المعاملة، بل وإغلاق ملفات التحقيق فيها بشكل ممنهج.

رواية متفق عليها: قضاء الاحتلال وحكومة نتنياهو

ما يجري اليوم ليس صدفة، بل هو نتيجة تناغم كامل بين ما يسمى "القضاء" و"الحكومة". الرواية التي يروّج لها الإعلام الإسرائيلي، والتي تتحدث عن "عدالة المحكمة العليا"، ليست سوى كذبة مكررة الهدف منها حماية صورة الاحتلال أمام العالم. الحقيقة هي أن قرارات المحكمة تتماشى غالباً مع مصالح الحكومة، ولا تخرج عنها إلا عندما تُجبرها الضغوط، وفي هذه الحالات تكون قراراتها "شكلية" لا تجد طريقها للتنفيذ، كما هو الحال في قضية الطعام. فما جدوى قرار قضائي لا يلتزم به الوزير المشرف على مصلحة السجون؟! وما معنى حكمٍ يُهاجمه رئيس الحكومة نفسه؟!

خاتمة: العدالة لا تُنتزع من المحتل

إنّ الأسرى الفلسطينيين لا ينتظرون إنصافًا من منظومة استعمارية مبنية على القمع والاستعباد. وكل من يراهن على عدالة المحكمة العليا الإسرائيلية، إنما يراهن على سراب. المطلوب اليوم هو مواصلة الضغط الشعبي والحقوقي والدولي لفضح هذه المسرحية القضائية، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه، لا تسويق أوهام "العدالة" الزائفة.

تصعيد مستمر في اعتداءات السجانين على أسرى سجن جلبوع

كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين عن تصعيد خطير في ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى داخل سجن جلبوع، مشيرة إلى أن وحدات القمع تواصل اقتحام غرف الأسرى والاعتداء الوحشي عليهم بشكل يومي، بحجج واهية وغير مبررة.

وقالت محامية الهيئة إن السجانين يعمدون إلى اقتحام الغرف بعد إلقاء قنابل صوتية وغازية، قبل أن يباشروا بالاعتداء على الأسرى باستخدام الهراوات والدبّاسات والقشاطات الجلدية والكلاب البوليسية، إلى جانب الرش بالغاز والصعق بالكهرباء، وهي أساليب تعذيب ممنهجة باتت شائعة ومستمرة داخل السجن. إلى جانب الاعتداءات الجسدية، يعاني الأسرى حالياً من ظروف مناخية قاسية، حيث تسجل درجات الحرارة في منطقة بيسان التي يقع فيها سجن جلبوع، أكثر من 45 درجة مئوية، وسط اكتظاظ خانق في الغرف وسوء التهوية وغياب الحد الأدنى من المقومات الإنسانية. ونقلت المحامية عن الأسرى قولهم إنهم لا يتمكنون من النوم بسبب شدة الحرّ، مؤكدين أن الفرشات تبتل بالعرق نتيجة ارتفاع درجات الحرارة. وفي سياق متصل، يعاني الأسير فادي عودة خليل علي (41 عامًا) من مخيم نور شمس/ طولكرم، من شلل نصفي كامل ويستخدم كرسيًا متحركًا، ما تسبب له في تقرحات جسدية خطيرة بسبب قلة الحركة والجلوس الدائم. يشار إلى أن علي معتقل منذ 26 /12/2023، ولم يصدر بحقه أي حكم حتى الآن. أما الأسير محمود مخلص الكيال (31 عامًا) من مدينة نابلس، فهو يعاني من أزمات صدرية وضيق تنفس والتهابات في الجيوب الأنفية، إضافة إلى فقدانه نحو 20 كيلوغرام من وزنه منذ بداية الحرب، نتيجة سوء التغذية والإهمال الطبي المتعمد. علما أن كيال اعتقل يوم 21/02/2023، ولم يصدر حكما بحقه بعد، ومن المقرر أن تعقد له جلسة محكمة بتاريخ 21/10/2025. وأكدت الهيئة أن ما يجري داخل سجون الاحتلال، يتطلب تحركًا عاجلًا من المؤسسات الحقوقية الدولية، لوضع حد لهذه الانتهاكات المستمرة، وضمان توفير الحماية القانونية والإنسانية للأسرى الفلسطينيين.

الجرب والتجويع والتعذيب.. ملامح الإبادة الصامتة في سجون الاحتلال

نشر نادي الأسير الفلسطيني إحاطة جديدة حول أوضاع الأسرى والمعتقلين خلال النصف الأول من أيلول/سبتمبر 2025، استناداً إلى زيارات ميدانية لعدد من السجون، شملت (النقب، مجدو، الرملة، عوفر، شطة، جلبوع، الدامون)، إضافة إلى أقسام الأسرى الأطفال والنساء. وقد عكست الإفادات استمرار سياسة القمع الممنهج، وتصاعد الجرائم بحق الأسرى، حيث برز تفشٍّ واسع لمرض الجرب (السكابيوس) في سجني النقب وعوفر، إلى جانب تصعيد في الاعتداءات واستخدام أدوات تعذيب متعددة مثل "الفرد الكهربائي" (الصعق) والرصاص المطاطي. كما أكّد المعتقلون أنّ ظروف الاعتقال ما تزال متدهورة دون أي تحسن، خصوصاً في مستوى الطعام الذي يتركهم في حالة جوع دائم، إضافة إلى حرمانهم من أبسط الاحتياجات الأساسية.

النقب: المرض والحرمان من أبسط مقومات الحياة

في سجن النقب، جرى لقاء أكثر من 20 أسيراً، معظمهم إمّا أصيبوا بالجرب وما زالوا يعانون من آثاره، أو أصيبوا به مجدداً بعد التعافي. ويُعد النقب من أكبر السجون التي تضم الآلاف من الأسرى، وقد تحوّل منذ بداية حرب الإبادة إلى مركز رئيسي لعمليات القمع والاعتداءات وتفشّي الأمراض، ما أدى إلى استشهاد عدد من المعتقلين. وأكد الأسرى أنهم يواجهون نقصاً حاداً في الملابس، حيث لم يبدل بعضهم ثيابهم منذ ستة أشهر، كما تفتقر الأقسام إلى أدوات بسيطة مثل ماكينات الحلاقة أو مقصات الأظافر، فيما تُمنع عنهم مواد التنظيف. وتقطع إدارة السجن الإنارة داخل الزنازين لفترات طويلة، أما الاستحمام فلا يُسمح به إلا خلال "الفورة"، وهي فترة يخضع توقيتها لمزاج السجانين، وغالباً ما يُحرم الأسرى منها عمداً.

أحد الأسرى (أ. ة) قال: "أعاني من حكة شديدة ولا أستطيع النوم، وعندما طلبت العلاج وُجهت إليّ الشتائم والسخرية. وضعتني الإدارة مع أسرى مصابين رغم أنني كنت سليماً، كما أنني أعاني من أوجاع كبيرة في المفاصل ولا أحصل حتى على دواء بسيط."

الطعام وسيلة تجويع وإذلال

أفاد الأسير (م. ي) أنّ كمية الطعام "لا تكفي طفلاً صغيراً"، وغالباً ما تكون رديئة أو ملوثة، إذ عُثر في بعض الأحيان على فضلات طيور أو آثار أحذية السجانين فوق الخضار التالفة. وأضاف: "في مرة وجدنا بقايا صابون تنظيف في الطحينة، لكن اضطررنا لتناولها لعدم وجود بديل." وأشار الأسير نفسه إلى أن من يُسمّون "أطباء" أو "ممرضين" يمارسون الإذلال بحق المرضى، ويردون عليهم بعبارات ساخرة مثل: "جيد أنه يتنفس"، أو "اشرب ماء مع صابون".

تصعيد القمع في السجون كافة

شهدت الفترة الأخيرة تصعيداً واسعاً في عمليات القمع، خصوصاً في سجن النقب، حيث نفذت وحدة "كيتر" اقتحامات متكررة رافقها تفتيش مذل وضرب مبرح. ففي العاشر من أيلول، اقتحمت القوات أحد الأقسام مستخدمة قنابل الصوت والرصاص المطاطي ما أدى إلى إصابة أحد الأسرى. وحتى الأسرى الذين يخرجون للزيارة لا يسلمون من التنكيل، إذ يُعتدى عليهم في أماكن بعيدة عن الكاميرات.

في سجن مجدو، تواصل سياسة الحرمان الطبي، رغم وجود أسرى مصابين بجروح وكسور قبل الاعتقال، بينهم من لا يحصل حتى على مسكنات. وتحدث أحدهم (ع. و) قائلاً: "أصبت بتفتت في أحد أصابع اليد قبل اعتقالي، إضافة إلى إصابة في القدم اليمنى، ومنذ دخولي السجن تُحرمني الإدارة من العلاج رغم الألم الشديد." كما تستمر الإصابات بالأمراض الجلدية مثل الدمامل والفطريات والأكزيما، مع النقص الحاد في الملابس ومواد النظافة.

أما في سجن عوفر، فقد سُجل انتشار واسع للجرب بين الأسرى، ومن بينهم 210 طفلاً، دون تقديم أي علاج أو متابعة طبية. وفي سجن الدامون، اشتكت الأسيرات من ارتفاع نسبة الرطوبة وانتشار الحشرات وتجويعهن بخضار تالفة، إضافة إلى القمع والتفتيش العاري والاعتداءات الجسدية. كما تحرم الإدارة الأسيرات من الاحتياجات النسائية الخاصة رغم معاناة بعضهن من أمراض ومشاكل صحية ونفسية متفاقمة.

في سجون شطة وجلبوع وعيادة الرملة، لم يختلف المشهد كثيراً، إذ تستمر الاقتحامات الأسبوعية باستخدام الكلاب البوليسية وأدوات الصعق، ما خلّف إصابات دائمة لعدد من الأسرى. أما في "عيادة سجن الرملة"، فالأوضاع أكثر مأساوية، حيث يعاني جميع الأسرى من أمراض مزمنة، ومع تفشي الجرب جرى عزل عشرة أسرى مصابين من أصل 22 قابعين هناك.

وفي ختام الإحاطة، شدد نادي الأسير على أنّ ما يجري بحق المعتقلين هو امتداد مباشر لحرب الإبادة والتطهير العرقي، مؤكداً أن صمت المجتمع الدولي أمام هذه الجرائم يمسّ بالإنسانية جمعاء، وأن عواقب هذا الصمت ستطال كل من تذرّع بالعجز للتنصل من مسؤولياته.

معطيات عن إجمالي أعداد الأسرى شهر أيلول / سبتمبر 2025.

• بلغ إجمالي عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي حتى بداية أيلول/ سبتمبر 2025 أكثر من 11,100، علمًا أنّ هذا الرقم لا يشمل المعتقلين المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال. ويُعدّ هذا العدد الأعلى منذ اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000، وذلك استنادًا إلى المعطيات التوثيقية المتوفرة لدى المؤسسات.

• الأسيرات: يبلغ عددهن حتى تاريخه (53) أسيرة، بينهن أسيرتان من غزة.

• الأطفال: بلغ عددهم حتى تاريخه أكثر من (400) طفل.

• المعتقلون الإداريون: بلغ عددهم (3,577) معتقلًا، وهي النسبة الأعلى مقارنة بأعداد الأسرى الموقوفين والمحكومين والمصنّفين "كمقاتلين غير شرعيين".

• المعتقلون المصنّفون "كمقاتلين غير شرعيين": بلغ عددهم (2,662) معتقلًا، علمًا أنّ هذا الرقم لا يشمل جميع معتقلي غزة المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال والمصنفين (بالمقاتلين غير الشرعيين). ويُذكر أنّ هذا التصنيف يشمل أيضًا معتقلين عربًا من لبنان وسوريا.

مركز فلسطين: الاحتلال يقتل أسرى غزة سرّاً ويخفي مصيرهم بالتعتيم

اتهم مركز فلسطين لدراسات الأسرى سلطات الاحتلال الإسرائيلي بممارسة سياسة الإخفاء القسري بحق أسرى قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، للتغطية على جرائم القتل التي تنفذها بحقهم، خصوصاً أولئك الذين تتهمهم بالمشاركة في عمليات المقاومة أو بعبور الحدود. وأوضح المركز أن الاحتلال يخشى الاعتراف بمصير هؤلاء الأسرى حتى لا يُجبر لاحقاً على إدراجهم في صفقات تبادل، فيلجأ إلى تصفيتهم جسدياً أو إبقائهم في طي المجهول.

إعدامات ميدانية وإخفاء متعمد

أكد المركز أنّ الاحتلال يطبّق عملياً "قانون إعدام الأسرى" الذي يطالب به وزراء متطرفون في حكومته، رغم أنه لم يُقر رسمياً في الكنيست. وقال إن العشرات من أسرى غزة أُعدموا ميدانياً أو تحت التعذيب، بينما ترفض السلطات الإعلان عن مصيرهم في إطار سياسة الإخفاء القسري، ما يجعلها جرائم قتل خارج إطار القانون.

كما أشار المركز إلى أن الاحتلال يفرض تعتيمًا شاملاً على أعداد وأوضاع المعتقلين من غزة، ويرفض تقديم أي معلومات دقيقة عن أماكن احتجازهم أو حالتهم الصحية، وهو ما يتيح له قتل من يشاء أو إخضاعهم لتعذيب يؤدي إلى الموت أو الإعاقة دون رقابة أو محاسبة.

ظروف اعتقال قاسية ومعسكرات عسكرية

وبحسب مركز فلسطين، يعامل الاحتلال أسرى غزة كأرقام بلا أسماء، متجاهلاً إنسانيتهم وحقوقهم التي كفلها القانون الدولي. وقد اعترف فقط بوجود نحو 2800 معتقل محتجزين تحت قانون "المقاتل غير الشرعي"، وهو قانون يبرر اعتقال المدنيين لفترات مفتوحة دون تهمة أو محاكمة. لكن رغم هذا الاعتراف، يرفض الاحتلال الكشف عن هويات هؤلاء الأسرى أو أماكن احتجازهم، حيث يُنقلون في الغالب إلى معسكرات الجيش مثل معتقل "سديه تيمان".

وأضاف المركز أن الأسرى يقعون بين مطرقة الإعدامات الميدانية التي تنفذها قوات الاحتلال بعد الاعتقال والتكبيل والتحقيق الميداني، وسندان التعذيب القاسي في المعتقلات، ما أدى إلى استشهاد العشرات منهم. وذكر أن الاحتلال اعترف بارتقاء 46 أسيراً من غزة معلومي الهوية نتيجة التعذيب والإهمال الطبي وظروف الاعتقال القاسية.

أساليب تعذيب وحشية

كشف المركز جانباً مما يتعرض له الأسرى خلال التحقيق، حيث يُستخدم الصعق بالكهرباء في أماكن حساسة، وإطلاق الكلاب البوليسية لنهش أجسادهم، والإبقاء عليهم مكبلين لساعات طويلة تحت الشمس الحارقة. كما يُضربون بشكل متكرر على المناطق العلوية، ويُحرمون من الاستحمام وأداء الصلوات، ويخضعون للتجويع المتعمد.

وتابع المركز أن الاحتلال وصل إلى ارتكاب جرائم اغتصاب بحق الأسرى والتباهي بها في وسائل الإعلام، دون التفريق بين القاصرين والبالغين، في انتهاك صارخ لكل القوانين الدولية. وأكد أن غالبية المعتقلين من غزة لا علاقة لهم بالمقاومة، بحسب اعتراف الاحتلال نفسه، ما يجعل استمرار اعتقالهم وتعذيبهم فعلاً انتقامياً وسادياً بحتاً.

وطالب مركز فلسطين المنظمات الحقوقية الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان بتشكيل لجان تحقيق مستقلة وزيارة مراكز الاحتجاز للكشف عن أوضاع أسرى غزة، ووقف جرائم الإعدام الميداني والقتل البطيء الذي يتعرضون له في سجون ومعسكرات الاحتلال.

الاعتقال الإداري أداة للسيطرة والاغتيال الرمزي.. نادي الأسير: 32% من الأسرى بلا تهم

قال نادي الأسير الفلسطيني إنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تصعيدها غير المسبوق في استخدام سياسة الاعتقال الإداري، التي تحوّلت منذ اندلاع حرب الإبادة إلى أداة مركزية في يد الاحتلال لإعادة تشكيل خريطة الأسرى داخل السجون. وأوضح النادي أنّ هذه السياسة أفرزت تحوّلًا نوعيًا في التوازن العددي، بعدما بات المعتقلون الإداريون يشكّلون 32% من إجمالي عدد الأسرى، وهي النسبة الأعلى مقارنة بالموقوفين والمحكومين والمصنّفين ضمن ما يسمى "المقاتلين غير الشرعيين".

وأشار النادي إلى أنّ الاحتلال وخلال الأسبوعين الماضيين أعاد اعتقال العشرات إداريًا، بينهم أسرى سابقون لم تمضِ سوى أشهر على الإفراج عنهم، الأمر الذي يعكس الطابع الانتقامي الممنهج لهذه السياسة. ولفت إلى أنّ محاكم الاحتلال العسكرية تلعب دورها التقليدي في تكريس هذا النهج عبر محاكمات صورية تستند بالكامل إلى أوامر جهاز المخابرات، بما يفضح حقيقة هذه المحاكم بوصفها أداة شكلية لشرعنة الاعتقال التعسفي.

وشدد النادي على أنّ فئة الصحفيين تظلّ في صلب الاستهداف الإسرائيلي، حيث اعتقلت قوات الاحتلال مؤخرًا الصحفيين معاذ عمارنة وأسيد عمارنة من بيت لحم، وحوّلتهما إلى الاعتقال الإداري بأوامر تراوحت بين أربعة وستة أشهر، علمًا أنهما أسيران محرران. كما جدّدت سلطات الاحتلال الاعتقال الإداري للصحفي علي السمودي من جنين لأربعة أشهر إضافية، ليصبح ضمن قائمة تضم 54 صحفيًا معتقلًا، بينهم 21 رهن الاعتقال الإداري.

وفي شهادته لنادي الأسير خلال زيارته في سجن "النقب"، كشف الصحفي علي السمودي عن وضعه الصحي المتدهور وظروفه القاسية، إذ ما زال يرتدي الملابس ذاتها منذ نقله قبل أشهر، وتعرض لإصابة في الرأس إثر سقوطه أثناء خروج الأسرى إلى ساحة "الفورة". وأكد أنّه تعرّض للتنكيل والاعتداء خلال عملية اعتقاله ونقله من سجن "مجدو" إلى "النقب"، حيث جرى تكسير نظارته، بينما يعاني أصلًا من إصابة قديمة تعود للحظة اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة، إضافة إلى أمراض أخرى.

أما الصحفي معاذ عمارنة، الذي سبق أن اعتُقل خلال الحرب وأفرج عنه قبل شهور، فيعاني من مرض السكري ومن إصابة خطيرة تعود إلى عام 2019 عندما أطلق الاحتلال النار عليه أثناء تغطيته الصحفية، ما أدى إلى فقدان إحدى عينيه واستقرار الرصاصة على جدار دماغه.

وأكد النادي أنّ الصحفيين الفلسطينيين في السجون يواجهون كل الانتهاكات التي يعانيها الأسرى عمومًا، من التعذيب الممنهج والضرب المبرح والتجويع والجرائم الطبية، إلى سياسات الإذلال والحرمان من الحقوق الأساسية، والاحتجاز في ظروف مهينة. وأضاف أنّ استهدافهم يشكّل امتدادًا لسياسة الاغتيالات الميدانية التي طالت العشرات من الصحفيين في غزة منذ بدء حرب الإبادة، في محاولة منظمة لإسكات صوت الحقيقة وإخماد الرواية الفلسطينية التي كشفت جرائم الاحتلال وفضائحه أمام العالم.

معطيات:

• يبلغ عدد الأسرى الإجمالي في سجون الاحتلال أكثر من (11,100) أسير، وذلك حتى بداية شهر أيلول/سبتمبر 2025.

• يبلغ عدد المعتقلين إداريًا (3,577) أسيرًا، من بينهم أطفال ونساء.

الصحفيون:

• سُجلت منذ بدء الإبادة (197) حالة اعتقال بين صفوف الصحفيين.

• ما يزال قيد الاعتقال (54) صحفيًا، من بينهم (49) اعتُقلوا منذ بدء الإبادة، و(5) آخرون كانوا معتقلين قبلها

تصفية بطيئة خلف جدران التحقيق: قضية الأسير محمود الورديان تكشف وحشية الاحتلال

في جريمة جديدة تضاف إلى السجل الدموي للاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين، يواجه الأسير المحرر محمود حسن محمد الورديان (48 عامًا) من بيت لحم مصيرًا مأساويًا، بعدما تحوّل اعتقاله الأخير إلى عملية تصفية ممنهجة داخل زنازين التحقيق.

اعتُقل الورديان بتاريخ 18 آب/ أغسطس الماضي خلال حملة واسعة شملت والده وعددًا من أبناء المحافظة، وتم نقله مباشرة إلى مركز تحقيق "عوفر"، حيث قررت مخابرات الاحتلال منعه من لقاء محاميه طيلة فترة اعتقاله، مع تمديد توقيفه أكثر من مرة بذريعة استكمال التحقيق. لم تمضِ سوى أيام حتى انهار وضعه الصحي بشكل مفاجئ، لينقل بتاريخ 25 آب/ أغسطس إلى مستشفى "هداسا" الإسرائيلي فاقدًا للوعي، قبل أن يوضع في غرفة العناية المكثفة. المفارقة أن الأسير لم يكن يعاني من أية مشاكل صحية سابقة، ما يعزز فرضية تعرضه لتعذيب ممنهج أدى إلى انهياره.

وبتاريخ 11 أيلول/ سبتمبر 2025، أصدرت سلطات الاحتلال قرارًا مفاجئًا بالإفراج عنه، بعد أن أدركت أن حياته في خطر داهم، حيث نُقل مباشرة إلى مستشفى الجمعية العربية ببيت لحم، ولا يزال حتى اللحظة في حالة حرجة. كشفت الفحوص الطبية هناك عن صورة مروّعة: تلف دماغي نتيجة نقص حاد في الأكسجين، كسور مزدوجة في الأضلاع، كدمات حول الرقبة، جروح في الرسغين واليد اليسرى، وكدمات متفرقة في الركبة والساق والأذن اليمنى.

تؤكد هذه الوقائع أن ما جرى مع الورديان يتجاوز الاعتقال التعسفي إلى جريمة مركبة، تبدأ بالحرمان من أبسط حقوقه القانونية، مرورًا بالتعذيب الوحشي، وصولًا إلى محاولة تصفيته جسديًا. وهو ليس حالة استثنائية، إذ أن الرجل كان عرضة لاعتقالات متكررة معظمها إداري خلال السنوات الماضية، ليصبح هدفًا دائمًا في دائرة استهداف أجهزة الاحتلال.

إن ما تعرض له الورديان يمثل حلقة جديدة في سلسلة الجرائم الممنهجة ضد الأسرى، والتي بلغت مستويات غير مسبوقة منذ اندلاع حرب الإبادة على غزة. التعذيب لم يعد ممارسة "عرضية" بل سياسة شاملة تطال آلاف المعتقلين على نحو منظم، بأدوات وأساليب تتجاوز كل ما نصت عليه القوانين والأعراف الدولية.

وسط هذا المشهد الدموي، يواصل المجتمع الدولي صمته المريب، متذرعًا بالعجز أو ممارسًا التواطؤ، في حين يتعرض الفلسطينيون لواحدة من أبشع حملات التطهير العرقي والمحو الجماعي. وما قضية محمود الورديان إلا شاهد حي ـ وإن كان على سرير الموت ـ على أن ما يجري في السجون هو امتداد مباشر لحرب الإبادة المفتوحة، وأن الصمت على هذه الجرائم هو مساس بإنسانية العالم بأسره.

الغزّيون بين الأسر والإخفاء القسري

إعداد: د. علي العطار – عضو مجلس الإدارة -حشد

تمهيد

منذ السابع من أكتوبر شرع الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب جرائم وحشية في حربٍ تُعدّ غير أخلاقية ومن أكثر الحروب دموية في العصر الحديث. فقد خالف قواعد الحرب التي تقضي بأن يتواجه جيشان متقاربان في العُدّة والعتاد بعيدًا عن استهداف الأعيان المدنية والمدنيين. وعلى النقيض، اتخذ الاحتلال من المدنيين العُزّل والأعيان المدنية هدفًا مباشرًا منذ بدء الحرب، حيث بلغ عدد الشهداء 63,371 شهيدًا، من بينهم 18,592 طفلًا، و12,400 امرأة، و4,412 مسنًا. وهذه الإحصاءات التي تتزايد يوميًا دليلٌ واضحٌ على أن المدنيين كانوا هدفًا مباشرًا للحرب على قطاع غزة. وفي السياق نفسه، بلغ عدد المفقودين منذ بدء الحرب 11,200 مواطن، من بينهم 4,700 من الأطفال والنساء، لا يُعرف عن مصيرهم شيء، ولا يزوّد الاحتلال اللجنة الدولية للصليب الأحمر بأية معلومات تؤكّد وجودهم في الأسر من عدمه. ويشمل هذا العدد شهداء لم يُعثر على رفاتهم أو بقوا تحت أنقاض المنازل، وآخرين وقعوا في الأسر ويقبعون في سجون الاحتلال الذي يرفض التصريح عن حالتهم أو الاعتراف بوجودهم أصلًا. تتشبّث العائلات بأي خيطٍ أو معلومةٍ أو خبرٍ مهما كان بسيطًا يعيد لها شعور الانتماء إلى واقعٍ لم يعد مألوفًا؛ ومع استمرار البحث بين القوائم والصور والمناشدات، تتحوّل وسائل التواصل الاجتماعي إلى أرشيفٍ للألم والأمل، وساحةٍ صامتةٍ تعجّ بأصوات الغياب. وتُشكّل هذه الممارسات سابقةً خطيرةً تندرج تحت جريمة الإخفاء القسري، ما يتطلّب تدخّلًا عاجلًا ومساءلةً قانونيةً للاحتلال الإسرائيلي. تتناول هذه الدراسة في قسمها الأول واقع المفقودين والمخفيين قسرًا، وفي قسمها الثاني الإطار القانوني الناظم لوضعهم في القانون الدولي.

القسم الأول: واقع المفقودين والمخفيين قسرًا

تفاقمت أزمة المفقودين والمخفيين قسرًا بصورة غير مسبوقة. إذ أشار الجهاز المركزي للإحصاء إلى وجود أكثر من 11,200 مفقود، بينهم 4,700 من الأطفال والنساء، في ظل انعدام معلومات مؤكّدة عن مصيرهم. وتشير تقارير أخرى، منها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) ومنظمة "أنقذوا الطفولة"، إلى أن العدد قد يصل إلى 21,000، معظمهم من الأطفال، مع تباينٍ في الأرقام بين الجهات الحقوقية والرسمية. في المقابل، قدّر "المركز الفلسطيني للمفقودين والمختفين قسرًا" العدد بنحو 8,500 شخص.

وتوثّق منظمات الأسرى احتجاز الاحتلال لأكثر من 4,500 مواطن من غزة دون تفاصيل عن أماكن وجودهم أو أوضاعهم؛ وقدّر مركز الدراسات السياسية والتنموية أن ما بين 2,000 إلى 3,000 منهم محتجزون قسرًا في سجون الاحتلال، وسط تعتيمٍ تام على حالتهم الصحية ومراكز اعتقالهم وأسبابها.

ويمكن تصنيف أسباب الاختفاء إلى ستة أقسام:

1 - المخفيّون قسرًا داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي

مع اندلاع الحرب شنّ الاحتلال حملة اعتقالات واسعة، لا سيما أثناء الاجتياح البري، طالت المئات من الغزّيين، خاصة من الرجال والفتيان، بذريعة الانتماء للمقاومة أو الاشتباه، أو لعلاقات قرابة وصداقة مع منتمين لفصائل المقاومة. ويمتنع الاحتلال عن التصريح بأماكن احتجازهم أو حالتهم الصحية أو أسباب اعتقالهم، ويمنع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من الوصول إليهم، كما يمنع المحامين من التواصل معهم.

2 - المفقودون نتيجة النزوح

بسبب أوامر الإخلاء المتكرّرة والسيطرة العسكرية، أُجبر المدنيون على النزوح داخل مدينة غزة وإلى جنوب وادي غزة تجاه المخيمات الوسطى ومحافظة خان يونس، وفُصل شمال القطاع عن جنوبه مع إنشاء ما يُعرف بمحور "نيتساريم" من السياج شرقًا حتى البحر غربًا. خلال هذه التحركات فقدت عائلاتٌ كثيرة ذويها؛ كما أطلقت القوات الإسرائيلية النار على مدنيين عزّل أثناء نزوحهم قرب المحور، ومنعت التدخل الطبي وإسعاف الجرحى، وأطلقت النار على من حاول العودة إلى منزله، ومنعت فرق الإسعاف والدفاع المدني من الدخول.

3 - المفقودون تحت أنقاض المنازل

استُهدفت الأعيان المدنية من مدارس (المحوّلة إلى مراكز إيواء) ومشافٍ ومنازل بالقصف المباشر وهي مكتظة بالمدنيين، ما أدى إلى بقاء آلاف المواطنين لأيامٍ تحت الأنقاض. كثيرون قضوا تحت الركام نتيجة منع طواقم الدفاع المدني من الوصول إلى غالبية المناطق، ومنع إدخال معدات الإنقاذ اللازمة رغم المطالبات الدولية والأممية.

4 - المقابر الجماعية

أنشأ الاحتلال مقابر جماعية خلال تواجده داخل القطاع؛ فتمّ الحفر ودفن العشرات من الشهداء والمصابين أحياءً في ساحات مستشفى الشفاء بغزة، وكذلك في مستشفى كمال عدوان، ومستشفى ناصر بخان يونس، فضلًا عن العثور على مقابر جماعية في بيت لاهيا ودير البلح. وقد عُثر على مئات الجثامين المتحللة والمجهولة الهوية بعد عمليات بحثٍ أجرتها الطواقم الطبية والدفاع المدني، حيث تجاوز عدد الجثامين التي تم العثور عليها حتى الآن نحو 500 جثة، في سابقةٍ خطيرةٍ وانتهاكٍ صارخٍ لقواعد القانون الدولي والمبادئ الإنسانية.

5 - اختطاف الجثامين

منذ بدء الحرب، نبشت قوات الاحتلال العديد من المقابر واختطفت جثامين الفلسطينيين، بما في ذلك الجثامين المحفوظة في ثلاجات المشافي. وتشير إفادات إلى نبش أكثر من 80% من المقابر في القطاع وسحب الجثامين ونقلها إلى مراكز الطب العدلي الإسرائيلية (مثل معهد أبو كبير) بذريعة البحث عن جثامين رهائن إسرائيليين. وسُجّلت مئات الحالات، وأكّد كثيرون أنهم وجدوا قبور ذويهم فارغة بعد انسحاب القوات من بعض المناطق. كما اتّبع الجيش سياسة احتجاز الجثامين بعد إطلاق النار على المدنيين أثناء النزوح، ولا يزال يرفض الإفصاح عن أماكن هذه الجثامين، ما عمّق مخاوف الأسر من إساءة استخدامها في أعمال لاإنسانية.

6 - المفقودون أثناء الحصول على المساعدات

بعد إغلاقٍ تام دام أكثر من شهرين، أعلن الاحتلال بالشراكة مع الولايات المتحدة عن افتتاح مراكز لتوزيع المساعدات تحت اسم "مؤسسة غزة الإنسانية" في مناطق خاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة. دفع الجوع الشديد آلاف المدنيين للتوجّه إلى هذه المراكز التي تحوّلت إلى "مصائد موت"، إذ استُشهد منذ افتتاحها أكثر من 2306 مدنيٍّ أثناء السعي للحصول على الطعام، إضافةً إلى فقدان أكثر من 300 مواطن في مواقع التوزيع. ويواصل ذوو المفقودين البحث عن أي معلومة في ظل رفض الاحتلال تقديم بياناتٍ حول وجودهم في الأسر من عدمه.

خلاصة

هذا القسم: إن ازدياد وتيرة الحرب وحدّتها على نحوٍ يخالف قواعد الإنسانية يضاعف أعداد المفقودين والمخفيين قسرًا، ويترك أثرًا اجتماعيًا واقتصاديًا بالغًا على أسرهم، لا سيما أن نسبة كبيرة منهم من الرجال والفتيان، وهم غالبًا معيلو أسرهم. ويفضي فقدانهم إلى حرمان العائلات من المعيل، وتعريضها لأشكال الابتزاز والعنف المبني على النوع الاجتماعي في سبيل تأمين الضرورات الأساسية.

القسم الثاني: الوضع القانوني للمفقودين والمخفيين قسرًا

تُعدّ اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكولات الإضافية لعام 1977 حجر الأساس لضمان حماية المدنيين في النزاعات المسلحة. وتُلزم اتفاقية جنيف الرابعة الأطراف المتنازعة بحماية المدنيين والمعتقلين، وتتضمّن أحكامًا تُوجب إبلاغ أسر المحتجزين والمفقودين بمصيرهم وأماكن وجودهم في أقرب وقت ممكن، وإنشاء آليات للإبلاغ وتنسيق الجهود مع المنظمات الإنسانية المختصة. وبموجب القانون الدولي الإنساني، يُعرّف "الشخص المفقود" بأنه كل من انقطعت أخباره في سياق نزاعٍ مسلح أو كارثةٍ طبيعية أو أوضاع عنف أخرى، بحيث تغيب المعلومات المؤكّدة لدى أقاربه أو السلطات المختصة حول مصيره أو مكان وجوده. أما "الاختفاء القسري"، ووفقًا للمادة (2) من "الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري" لعام 2006، فيشمل: القبض على الأشخاص أو احتجازهم أو اختطافهم على يد جهاتٍ رسمية أو أشخاص يتصرفون بإذنها أو دعمها أو بموافقتها، مع إنكار الاعتقال أو إخفاء مصير أو مكان وجود الشخص، بما يضعه خارج نطاق حماية القانون. ويُعدّ ذلك انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان، إذ يتعرّض الضحايا للتعذيب وسوء المعاملة في ظل انعدام المعلومات عن مصيرهم، كما يُستخدم الاختفاء القسري أداةً لبث الرعب داخل المجتمع بأسره. ويُشكّل الاختفاء القسري خرقًا لكلٍّ من القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وقد يرقى في بعض الحالات إلى "جريمة ضد الإنسانية" بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998. وينتهك هذا الفعل جملةً من الحقوق الأساسية، منها:

1 - الحق في الحرية والأمان الشخصي: إذ يُبقي الاختفاء القسري الضحية خارج حماية القانون.

2 - الحق في عدم التعرّض للتعذيب: حيث تتكرّر أنماط التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية.

3 - الحق في الاعتراف بالشخص أمام القانون: إذ يحرم الاختفاء القسري الضحايا من شخصيتهم القانونية ومن التمتّع بحقوقهم الأساسية (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966)

التوصيات

في ضوء أنماط الاختفاء القسري وواقع المفقودين، وفي ظل حرب إبادة مستمرة ضد المدنيين العُزّل، يوصي الباحث بما يلي:

1 - دعوة المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيقٍ فوري في جرائم الإخفاء القسري بحق المدنيين في قطاع غزة ومساءلة المسؤولين عنها.

2 - مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال للإفراج الفوري عن الفلسطينيين المخفيين قسرًا، وكشف مصيرهم وتمكين الوصول إليهم.

3 - وضع آلية دولية عاجلة للسماح بإدخال معدات وأطقم الإنقاذ اللازمة لانتشال المفقودين والجثامين من تحت الأنقاض.

4 - حثّ الدبلوماسية الفلسطينية على توثيق وفضح جرائم الإخفاء القسري ونبش القبور وإقامة المقابر الجماعية وسرقة الجثامين على المنابر الدولية.

5 - مطالبة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقيام بالتزاماتها والضغط للوصول إلى المحتجزين والكشف عن أماكن وجودهم وحالتهم.

6 - إحالة جرائم الإخفاء القسري المرتكبة خلال الحرب إلى المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها قد تندرج ضمن اختصاصها كجرائم حرب و/أو جرائم ضد الإنسانية.

7 - دعوة الأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة تقصّي حقائق متخصّصة في جرائم الإخفاء القسري في غزة.

المراجع

1 - المفقودين والمختفين قسرًا:

https://idmc.ajyal.ps/ar/viewreport/almfkodyn-oalmkhtfyn-ksrya-matha-ygb-an-tfaal-alslt-alflstyny-680f5509e36b

2 - الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني:

https://www.pcbs.gov.ps/site/lang__ar/1405/Default.aspx

3 - اللجنة الدولية للصليب الأحمر – اتفاقيات جنيف.

4 - المحكمة الجنائية الدولية (1998): نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

5 - المفقودون في غزة: مصير مجهول في حرب الإبادة الجماعية:

https://www.wafa.ps/pages/details/113997

6 - مقابر جماعية في قطاع غزة:

https://ar.wikipedia.org/wiki/مقابر_جماعية_في_قطاع_غزة

7 - غزة: أين أبناؤها المفقودون؟

https://www.noonpost.com/329998/

العقوبات الأمريكية على الحقوقيين الفلسطينيين.. محاولة لتصفية السردية الفلسطينية

أدانت مؤسسات الأسرى القرار الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية والقاضي بفرض عقوبات على ثلاث مؤسسات حقوقية فلسطينية رائدة هي: مؤسسة الحق، مركز الميزان، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، معتبرة ذلك عقابًا مباشرًا على دورها في فضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتصاعدة في ظل حرب الإبادة المستمرة على الشعب الفلسطيني.

وأوضحت المؤسسات أن هذا القرار، الذي يأتي بعد ثلاثة أشهر فقط من خطوة مماثلة استهدفت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، وقرار آخر بفرض عقوبات على المقررة الخاصة للأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيز، يعكس انخراط الإدارة الأمريكية في عدوان ممنهج على المجتمع المدني الفلسطيني والمنظومة الحقوقية الدولية، ويكشف عن تواطؤ سياسي وقانوني مع جريمة الإبادة الجماعية.

وأكد البيان أن استهداف مؤسسات فلسطينية راسخة لها تاريخ طويل في الدفاع عن حقوق الإنسان، وفي توثيق انتهاكات الاحتلال على مدى عقود، إنما يهدف إلى تصفية آخر الأصوات الحقوقية الفلسطينية، في مرحلة تُعد من أكثر المراحل دموية بحق الشعب الفلسطيني.

وفي هذا السياق، دعت المؤسسات إلى موقف حقوقي دولي واضح يرفض هذا القرار، ويُدين محاولات واشنطن ضرب المنظومة الحقوقية الفلسطينية عبر أدوات العقوبات والوصم، مطالبةً بمضاعفة الدعم للمؤسسات الحقوقية الفلسطينية واعتبار ذلك جزءًا لا يتجزأ من الدفاع عن الحق الفلسطيني في تقرير المصير، وحماية وجود الشعب الفلسطيني من الإبادة والتطهير العرقي.

وجوه القدس خلف القضبان

في زنازين لا تعرف سوى الظلام، يحمل أربعمائة مقدسي بين جدران سجون الاحتلال الإسرائيلي أحلاماً مكبلة بأغلال الواقع المرير. هؤلاء ليسوا مجرد أرقام في سجلات السجون، بل هم أبرياء وأطفال وشيوخ ونساء، كل منهم يحمل قصة ألم تتجاوز حدود الزمان والمكان. وفقاً للجنة أهالي الأسرى والمحررين المقدسيين، فإن هؤلاء الأسرى يعيشون ظروفاً قاسية تفتقر لأدنى مقومات الحياة الكريمة، حيث يبلغ عددهم نحو 400 أسير، بينهم 55 طفلاً وسيدة واحدة فقط، لكن معاناتهم تتعدد وتتشعب كفروع شجرة زيتون مكسورة. من بين هؤلاء الأسرى، يبرز اسم سمير أبو نعمة (65 عاماً) كأقدم الأسرى المقدسيين، الذي يقضي حكماً بالمؤبد منذ اعتقاله في أكتوبر/تشرين الأول 1986، وهو الآن في عامه الـ 38 على التوالي خلف القضبان. هذه السنوات الطويلة لم تكن مجرد رقم، بل كانت فصولاً من المعاناة والإهمال الطبي والحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية. أما الأسير أحمد سعادة، فهو يواجه حكماً قاسياً بـ 13 مؤبداً منذ اعتقاله عام 2003، وهو رقم لا يعكس فقط ثقل العقوبة، بل يشير إلى سياسة القمع المنظم التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد المقدسيين. لا تقتصر المعاناة على السنوات الطويلة أو الأحكام الجائرة، بل تمتد لتطال كبار السن والمرضى الذين يعانون من إهمال طبي متعمد. الشيخ عصام عميرة (74 عاماً ونصف)، خطيب وإمام أحد مساجد بلدة صور باهر جنوب القدس، هو أكبر الأسرى سناً وهو محكوم بالسجن 3 أعوام. وجود رجل في مثل سنه في السجن يطرح تساؤلات حول مدى إنسانية هذه الممارسات وانعكاساتها على صحته النفسية والجسدية. لكن الحالة الأكثر إثارة للقلق هي حالة الأسير الجريح أيمن الكرد، الذي يعاني من الشلل النصفي بعد إصابته برصاص الاحتلال عام 2016. الكرد، الذي كان في الثانية والعشرين من عمره عندما اعتقل، يتنقل بواسطة كرسي متحرك ويعيش ظروفاً صحية صعبة في مستشفى سجن الرملة، حيث يواجه إهمالاً طبياً متعمداً يضاعف من معاناته.