"ليس المطلوب، حين نكتب في صالح قضية، أن نقنع أنفسنا، بل أن نقنع خصومنا، وهذا لا يتمّ من غير نقد ذاتي"، هذا ما جاء في مقال للمستشرق الفرنسي "جاك بيرك" حول نكبة فلسطين. مقولة يتجدّد صداها في حاضرنا، وتثير سؤالا لا بد من الإجابة عليه: هل المثقفون العرب على امتداد أكثر من 7 عقود قد وجّهوا كتاباتهم حول القضية الفلسطينية إلى النخب العالمية في بلدان "الأعداء"، أم اكتفوا بتوجيهها إلى ذواتهم فقط؟

إن الاقتباس الذي أوردناه، كتبه "بيرك" تقديمًا لمقال طُلب منه أن يكتبه، ونشرته مجلة "الآداب" البيروتية في الأول جويلية 1967، في ذكرى نكبة فلسطين. وقد أوضح "بيرك" بأن المثقفين الغربيين وقعوا تحت هيمنة المعلومات الصهيونية، التي كانت تحاصرهم، حول (الفلسطيني - الإسرائيلي)، حتى الكتّاب اليساريين - الذين يزعمون مناصرة الشعوب المُستعمرَة - وقعوا في الفخ الصهيوني. ولعل غياب المثقفين العرب عن الأوساط الثقافية الغربية، وعجزهم عن مدّ الجسور مع الكتّاب والأدباء والفنانين المؤثّرين في العالم، أسهم في عدم جوى وفعاليّة ما ينتجونه من كتابات!

لقد بقيت النكبة أسيرة في "سجون" التاريخ والآداب والفنون، بمعنى آخر: في سجون النّخبة العربية. وكان يُفترض بأن تكون النكبة دافعًا إلى تحقيق المعجزات، أو كما قال "قسطنطين زريق": "إن النكبات دائما تدفع إلى الإمام، إن توافرت عندها عناصر الخير. كما أن النكبات هي التي ساعدت في خلق حضارات عالمية عديدة. فيجب أن تدفعنا هذه النكبة (نكبة فلسطين) إلى الانطلاق، وإيصال هذه الأمة إلى مكانها اللائق بين الأمم". وفي موضع آخر من كتابه "معنى النكبة"، الصادر عام 1948، قال "زريق": "إن الشعب العربي قد ذهل لهول الكارثة، وهو عاجز عن تفهّم النكبة، والرجوع إلى أسبابها ليجد الطريق الصالح للعمل، فوقف حيران يتساءل.. لذا فواجب المفكّرين أن يدلّوا الشعب على الطريق الصحيح".

قريبًا من هذا السياق، نبّه الشيخ العلاّمة الجزائري "محمد البشير الإبراهيمي" إلى عدم التعويل على الهيئات الدولية، وحتى جامعة الدول العربية، ودعا إلى إنشاء "جامعة الشعوب العربية" بقيادة النّخب الحقيقية المؤمنة بالقضية الفلسطينية، التي تعي واجبها في مخاطبة النّخب المثقفة في بلدان "الخصوم"، تماما مثلما تعي مخاطبة الشعوب العربية.

إن نكبة فلسطين عام 1948، تجدّدت مرّات ومرات، بل هي نكبة مزمنة أصابت العقل العربي ذاته الذي يبدو أنه لا يزال في مرحلة الذهول وعدم التفهّم، أو هو رهينة الاضطراب وعدم الثقة في إيجاد حل للقضية الفلسطينية.

إن حرب الإبادة على غزة ليست نكبة أخرى فحسب، بل هي استمرار لنكبة العقل العربي الذي يصرّ على مخاطبة نفسه بانفعالية مفرطة، ولا يريد أن يتحرّر ويُبدع أدوات الفعالية والجدوى لخدمة القضية الفلسطينية، وكما قال "بيرك": وهذا لا يتمّ من غير نقد ذاتي!

لنا كلمة.. حين تكتب غزة.. تصمت اللغات

بقلم: بن معمر الحاج عيسى

في هذا العدد من الملف الثقافي "للأيام نيوز"، لا نكتب عن غزة كما يكتب المراسلون من خلف الزجاج، بل كما تُكتب القصيدة بالدمع والنار. فغزة ليست خبرًا في نشرةٍ عاجلة، بل معنى متجدّدا للحياة وهي تُولد من تحت الركام، وذاكرةٌ حيّة تفضح زمنًا فقد إنسانيته.

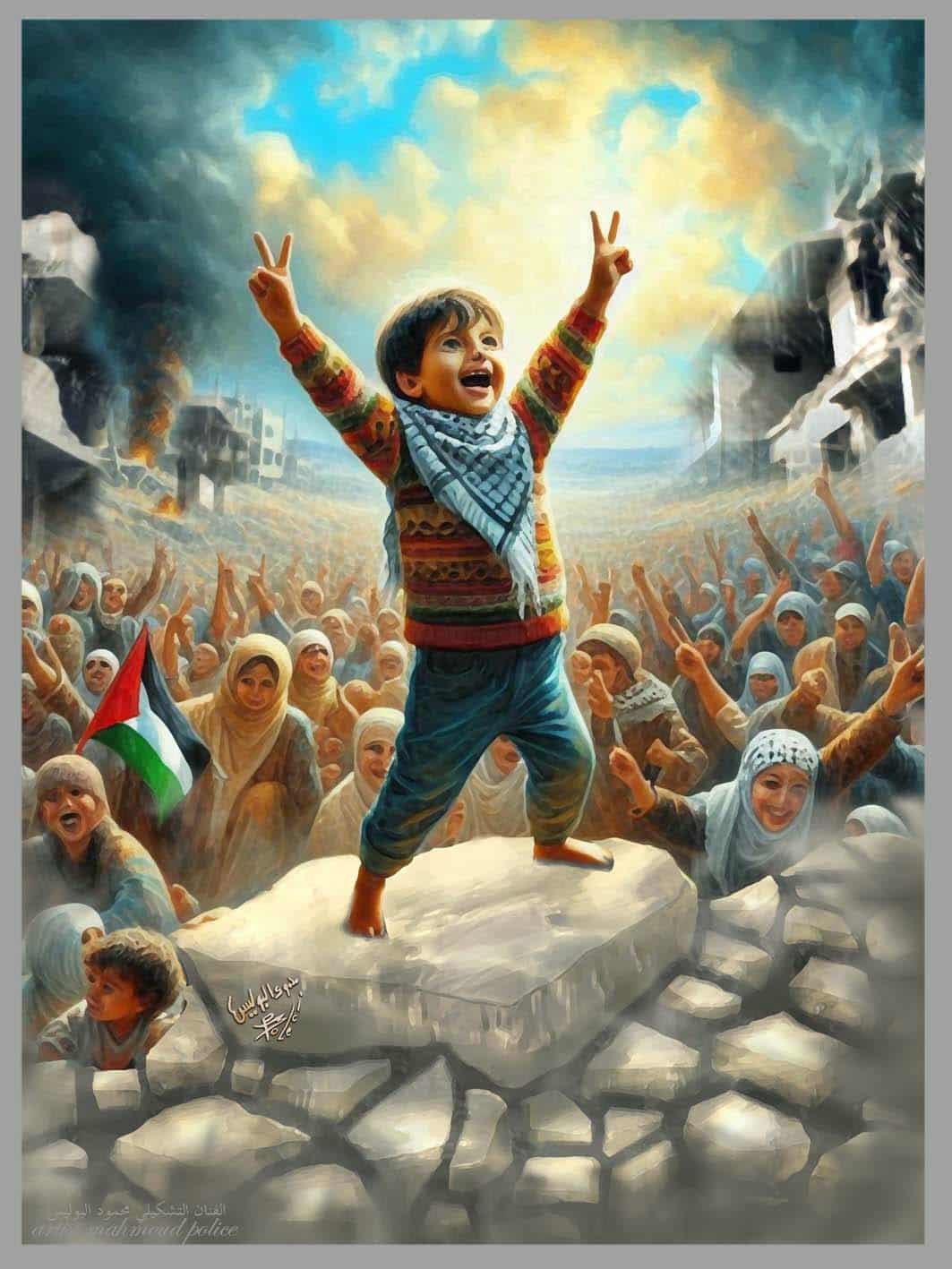

نفتح هذا العدد على رائحة التراب بعد القصف، على ضوءٍ خافتٍ يخرج من قلب العتمة، على صوت أمٍّ تنادي أبناءها في العراء فلا يجيبها إلا الصدى، وعلى يدِ طفلٍ صغيرٍ يرفع حجراً كأنه يرفع العالم كلّه في وجه العدم.

من رحم الدمار تولد القصيدة، ومن بين الركام تنهض الحكاية. الأدب الفلسطيني لم يعد يصف المأساة فحسب، بل صار شاهداً يُعيد تعريف الوجود. في غزة، يكتب الشعراء وهم يسمعون هدير الطائرات، ويرسم الفنانون وجوه الشهداء في ضوء الشموع، ويُعيد الكتّاب بناء المعنى كما يُعيد الفلاح بناء بيته بالحجارة المكسّرة.

إنها مدينة تكتب نفسها بيدها المضرّجة، وتعلّم العالم أن الحبر لا ينفد ما دام في القلب نبضٌ وفي الذاكرة جرحٌ يتوهّج.

يجيء هذا الملف ليحمل شهاداتٍ من الحياة اليومية في الجحيم، ونصوصاً تنزف بالصدق والجمال. من "رسائل من هاتف جثمان" إلى "غزة التي لم توقّع على هدنة"، من حكايات الفلاحين في موسم الزيت المغمس بالدم، إلى أصوات الشعراء الذين جعلوا من الصبر فنًّا ومن الألم لغة.

إنها فسيفساء الوجع الإنساني حين يتحوّل إلى فنٍّ، إلى بيانٍ أخلاقي يواجه التوحّش المعولم. كل نصٍّ هنا هو مقاومةٌ صغيرة، وكل كلمةٍ محاولةٌ لإعادة تعريف الإنسان في وجه آلة الموت.

في زمنٍ يتهاوى فيه الضمير العالمي، يظلّ المثقف الفلسطيني آخر الحراس على بوابة الذاكرة. فحين يصمت العالم، يتكلم الأدب. وحين تبهت الأرقام في نشرات الأخبار، يضيء النصّ كنجمةٍ لا تطفئها القذائف.

من غزة تخرج الحروف متوّهجةً بالحقّ، تُذكّرنا أن الكتابة ليست ترفاً بل شهادة. وأن الحرية - ما قال "سماحة حسون" - طعمها مُرّ، لكنها المرارة التي تطهّر القلب من الخوف.

هذا العدد ليس رثاءً، بل وعدا بالاستمرار. هو تحيةٌ إلى كل قلمٍ لا يزال يكتب على جدارٍ منهار، وإلى كلّ صوتٍ ينطق في وجه الصمت.

من بين الرماد ترتفع غزة لتقول للعالم: "لا أزال هنا... ولا يزال في القلب متّسع للحبّ وللحياة".

غزة.. المدينة التي لم تُوقّع على هدنة

بقلم: عيسى قراقع

ها هي غزة،

تخرج من تحت الركام كما يخرج المعنى من فم الجرح،

تمشي على رمادها، تبحث عن وجهها القديم في المرايا المحطمة،

وتسأل الغبار: هل كنتُ مدينةً أم صرخة؟

البيوت لم تعد بيوتًا،

بل أطلال ذاكرةٍ تكتبها الأمهات بالدموع على الحجارة.

والأطفالُ الذين نجوا من الابادة،

يلعبون بالرماد كما يلعب غيرُهم بالثلج،

يبنون بيوتًا صغيرةً من الغياب،

ويزرعون بذور الامل في الحفر، دون أن يسألوه إن كان سيكبر.

غزة الآن ليست مدينةً،

إنها نصٌّ مفتوح على كلّ اللغات،

قصيدة تبحث عن شاعرها في الغيوم،

تكتبها السماء بالنجوم،

ويصحّحها البحر كلّما عاد من موجةٍ جديدة.

الريح تمرّ من بين العظام

وتحمل رائحةَ الخبز المفقود والدم الذي لم يبرد،

والشمسُ، رغم التعب،

تطلّ كأمٍّ تبحث عن أولادها في الشوارع،

تسأل عنهم الحجر، وتسقي القبور بآيات المطر.

في غزة تبخر العقل في وهج القنابل،

عادت الأرض إلى العصور الوسطى،

وبسرعة الضوء سقطت كل الاقنعة.

في غزة تقدمت القباحة بثياب أنيقة،

تضع على وجهها مساحيق الحضارة،

تقدمت الطائرات الذكية،

في عصر الجوائز والشاشات اللامعة.

في غزة اندثرت الإنسانية،

صار الإنسان رقماً في تقرير إحصائي،

أو جثة مؤقتة في نشرة عاجلة.

غزة ذاكرة النار،

ليست مدينة من حجر وركام،

من أراد أن يفهم معنى الإنسان،

فليدخل إلى غزة بقلب يبحث عن ذاته بين الحطام.

الناس في غزة لا ترحل،

يعود الأسير والشهيد،

ويسقط القيد والمؤبد،

لا أحد ينتظر الإذن بالحياة،

لأن الحياة هناك هي الحرية.

والحرية لا تؤجل.

غزة تمسك صوت المئذنة،

صوتاً نازفاً من الحناجر المحطمة،

تقرع الأجراس بيد من نار ويد من صلاة،

وتنادي:

أيها الموتى انهضوا،

في أرواحكم بذرة خضراء،

أنا القيامة التي لا تنتظر السماء.

في غزة جلس المسيح على بلاط الكنيسة المحروقة وقال:

كل طفل يولد من فم القنبلة معجزة،

من أراد أن يختبر القيامة،

فليأت إلى هذه المدينة،

هنا لم يمت الاطفال بل تحولوا إلى نور وملائكة.

في غزة وقف نيلسون مانديلا في خان يونس وقال:

يا غزة ستخرجين من سجنك كما خرجت من صدأ القضبان،

أنت لا تحاربين لتنتصري،

بل لتذكري العالم أن الإنسان وجد ليقاوم النسيان.

رأيت الإمام الشافعي في غزة،

يحمل خيمة وحطبا، ويكتب أحاديث غزة بأشلاء الراحلين،

وسمعته يقول:

ما أقسى الحرب، لولا أن الله يسكن قلوب الصابرين.

جاءها محمود درويش من جهة الريح، قال لها:

يا غزة ما زال البحر يشبهك،

عنيداً، جميلاً، لا يتعلم الخضوع،

كنت أكتب عن الوطن،

والآن أنت تكتبين بالدم،

ما لم أستطع قوله بالحبر،

قولي لهم: تحررت القصيدة وبلغت سن الغضب،

فلا تبحثوا عني في الكتب.

في مكتبة حيدر عبد الشافي المدمرة عثرت غزة على وثيقة كأنها وصية:

النصر ليس علماً يُرفع

بل قلبٌ لا ينهار،

النصر أن تبقى إنساناً حين ينهار العالم،

أن تحرس شرفك من التنازل،

وذاكرتك من التسوية،

الطريق إلى الحرية أطول من الأمل،

وأقصر من الخيانة.

الألم له نبض في غزة، عبارة كتبت على جدار في مستشفى الشفاء،

إلى الشهيد الطبيب عدنان البرش الذي أعدم في سجون الاحتلال:

لن نشيعك بالدموع،

بل بالأسماء التي انقذتها يداك،

سنزرع سيرتك في مدارس الأحياء،

الطب في غزة مقاومة،

والشهادة ليست موتاَ، بل شفاء.

وصل أبولو إله الشمس والموسيقى في الأسطورة الإغريقية إلى غزة وأنشد:

لقد علمت البشر الغناء،

لكن غزة علمتني الصمت الشريف،

الصمت الذي يصرخ بالمعنى،

حين تعجز الكلمات،

من رمادها خرجت الأصوات:

نساء يخبزن بالطحين والدم،

أولاد يسرقون من الخوف بسمات.

في حي الشجاعية هناك صدى لصوت مروان البرغوثي:

غزة أسمع أنينك في وحدتي،

كل قيد في معصمي ينبض باسمك،

أنا مثلك يا غزة، أسير في مساحة ضيقة،

لكني أحلم بلا سقف،

السجن عندي جدار،

والسجن عندك كوكب،

كلاهما يعبد نفس الصبر،

الوطن يا غزة ليس ما يسكننا،

الوطن هو الفكرة التي لا تؤسر،

التاريخ لا ينام،

دمعة واحدة توقظ الفجر.

وصل الشاعر المتوكل طه إلى بيت صديقه الكاتب الشهيد سليم النفار وصرخ يا سليم:

عد إلى بيت القصيدة وفجر القافية،

غزة جنازة الحمامة، ونعش العروس،

غزة حررت العالم وحررتني،

الدنيا دون غزة ناقصة،

كل الرايات في غزة إلا البيضاء.

غزة لم توقع على هدنة،

الحرب تحولت إلى ذاكرة حية،

تسكن الأشياء،

صارت وجعاً يسكن المفردات،

وفقداناً يحرس الحكايات،

في الصور المبعثرة،

في فراغ الجسد والمكان،

في الجوع والبؤس وكأس الماء،

في غيمة شاردة، ومدافن بلا أسماء.

تقول غزة للتاريخ:

لقد تركتمونا نموت أكثر من مرة،

لكننا في كلّ مرةٍ عدنا نحيا من كلمة،

من ضحكة طفل في العراء،

من أغنيةٍ صغيرةٍ على شفاه أرملة.

غزة عروسة تتفقد هداياها القديمة،

طفلة ما زالت تحتفظ بخاتم من طين،

وشهيد خبأ لها وعداً في صدره،

ورعد يكتب في السماء اسمها كل مساء.

غزة تحمل على كتفها كل المدن المصلوبة،

وأغنية الشمس التي لا تقهر،

لا تحتاج إلى شفقة أو وثيقة،

ولا أوراق تضامن باردة،

هذه المدينة لا ترثى،

لأنها الحقيقة.

وتقول للمستقبل:

لا تنتظرونا بأزهارٍ بيضاء،

نحن لا نعرف لون السلام،

لأن السلام الذي ينسى هو حرب مؤجلة،

لكننا نعرف شكلَ القلب حين ينبض رغم الرصاصة،

ونعرف أن الحياة تُبنى

من جدارٍ مهدومٍ وإرادةٍ لم تُهزم،

من نشيدة تُكتب على جدار مدرسة،

من كرامة لا ترمم،

ومن يدٍ تزرع زهرةً في حضن مقبرة.

غزة،

مدينة تعلّمت أن تتنفس تحت الأنقاض،

أن تضحك في جنازتها،

وأن تكتب قصيدتها بدمها، لا بحبرها،

فالحرية فعل ولادة متكررة من رحم الالم.

غزة لم توقع على هدنة.

لا سلام دون حرية،

ما تهدّمَ هو العدالة لا البيوت،

غزة لا تحتاج إلى الإسمنت،

بل إلى ضميرٍ يعترف بجرحٍ في الذاكرة.

الحرب توقفت، لكنها غيّرت شكلها،

صارت ناعمة، توقع اتفاقيات،

وتبتسم للكاميرا،

لبست ثوباً مدنيًّا،

دخلت البيوت بلا إذن،

وشربت معنا القهوة المرة.

إسرائيل تبحث عن جثث جنودها،

بينما الجثث الفلسطينية بلا هوية،

آلاف الجثث أُعدمت وقُيدت وهُرست،

تُطوى في ثلاجات باردة،

تُخفى تحت التراب،

في المعسكرات السرية،

أو في أكياسٍ سوداء،

لكن من يعيد جثة غزة المتفحمة،

ويعيد تعريف الحياة عندما تقاوم الفناء؟

غزة تعلن أن الحرب ليست من يقرر الموت،

بل الإنسان الذي يرفض أن يُمحى،

الأرواح هي التي تبحث عن الاجساد في غزة،

في وجه أم فقدت أبناءها،

في الظلال،

في الهواء،

في بقايا الدفاتر الممزقة،

الأحباء الغائبون ينامون على صدرها،

اليوم وغدا، وإلى آخر الآخرة،

فالأمم تزول حين تنسى.

الحربُ مرّت،

لكنها لم تنتصر.

وغزة، رغم الدمار، لم توقع على هدنة،

ما زالت تقول للعالم: أنا الحياة التي لا تموت،

يدٌ تبحث عن يدٍ أُخرى،

كمن يبحث عن نجمة في العتمة،

ما هذا الحب في المسافة القريبة بين القذيفة والقبلة؟

بين الجحيم والوردة.

إني رأيتُ غزة تُمشط شعرها على الرمل،

يا إلهي!

كيف يجتمع الموت والخراب والجمال والغزل؟

في غزة الحب أقوى من القنبلة.

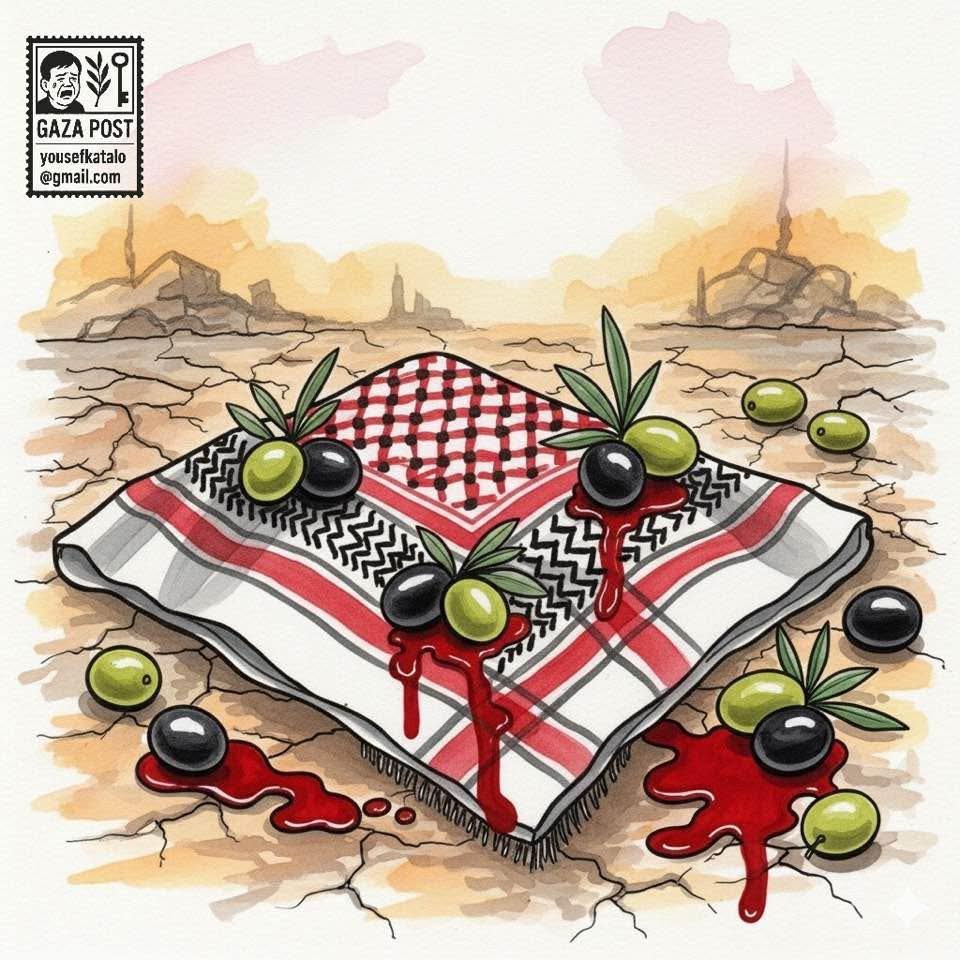

زيت مغمّس بالدم

بقلم: معروف الرفاعي

في كل موسم زيتون، يتنفّس الفلاح الفلسطيني الصعداء، يترقب بقلق بداية موسم جني الزيتون، الذي يعد لحظة تجسد الأمل والتعب، لكنها لحظة مشوبة بالمعاناة والجراح، فشجرة الزيتون ليست مجرد شجرة في الأرض الفلسطينية، بل هي رمز للوجود والصمود، شاهدة على تاريخ طويل من النضال والارتباط الوثيق بالأرض، ولكن هذا الارتباط، وهذا الأمل في حصاد الزيتون، أصبح اليوم يتناغم مع معاناة لا تنتهي بسبب الاعتداءات المستمرة من طرف المستوطنين، الذين حوّلوا موسم الزيتون إلى كابوس لا ينتهي.

منذ أن تُزرع شجرة الزيتون، يبدأ الفلاح الفلسطيني رحلة طويلة من العمل المضني في أرضه، وليس سهلاً على الفلاح أن يزرع شجرة زيتون أو يعتني بها، إذ يتطلب الأمر سنوات طويلة من العناية والجهد المتواصل، بداية من الري في الصيف الحار، وتقليم الأشجار في الشتاء البارد، وصولاً إلى جني الثمار في موسم الحصاد، ومع مرور الوقت، تصبح الشجرة جزءًا لا يتجزأ من حياة الفلاح، أملًا يغذيه على مدار العام.

لكنه، وفي الوقت الذي ينتظر فيه الفلاح بفارغ الصبر حصاد الزيتون، تأتي الاعتداءات "الإسرائيلية" لتُلقي بظلالها الثقيلة على الأرض الفلسطينية. ففي كل عام، تتعرض مئات الآلاف من أشجار الزيتون للقطع والتدمير على يد المستوطنين، الذين لا يتوقفون عن تنفيذ هذه الجرائم بكل وحشية، وسط حماية مكثفة من قوات الجيش "الإسرائيلي"، ويتم اقتلاع الأشجار أو حرقها، ويُسرق الزيتون المحصود قبل أن يصل إلى يد صاحبه، في مشهد مروع يضاعف من آلام الفلاح الفلسطيني.

إن المعاناة لا تقتصر فقط على قطع الأشجار، بل تتجاوزها إلى أبعد من ذلك؛ حيث يعاني الفلاح من صعوبة الوصول إلى أراضيه، فالمئات من الدونمات الزراعية تقع خلف الجدار العنصري، ولا يُسمح لأصحابها بالوصول إليها إلا بتصاريح أمنية مشددة، غالبًا ما يتم رفضها، أما الأراضي القريبة من المستوطنات، فيصبح الوصول إليها أكثر خطورة، إذ لا يستطيع الفلاح الفلسطيني الاقتراب منها خوفًا على حياته من هجمات المستوطنين المدعومين من الجيش.

ومع تزايد الاعتداءات، تتفاقم معاناة الفلاح الفلسطيني، ففي كل عام، تتراوح محاصيل الزيتون بين عام وآخر، ولكن هذا العام يعد موسمًا سيئًا بكل المقاييس، ويُؤكد الخبراء أن شح المحصول بسبب هجمات المستوطنين وارتفاع تكاليف الإنتاج تجعل من الزيت الفلسطيني سلعة نادرة وعزيزة، ما يؤدي إلى ارتفاع سعره بشكل غير مسبوق، فلم يعد زيت الزيتون الفلسطيني مجرد منتج غذائي، بل أصبح رمزًا للمقاومة، وأيقونة تحدي الاحتلال.

لكن مع كل قطرة زيت يتم استخراجها، تتخللها آثار الدم الفلسطيني، دماء الفلاحين الذين يضطرون للمخاطرة بحياتهم من أجل الوصول إلى أشجارهم وحصادها، فهذا الزيت المغمس بالدم يحمل قصة شعب كامل من النضال، وكفاحه في الحفاظ على أرضه رغم الاحتلال الذي يحاول سرقتها يومًا بعد يوم.

تضاف إلى هذه المعاناة مسألة الحصار الاقتصادي والسياسي الذي يفرضه الاحتلال على الفلاحين الفلسطينيين، فالمزارع الذي يعيش في المناطق المصنفة "ج" يعاني من عدم وجود البنية التحتيّة المناسبة لدعم عمله الزراعي، ناهيك عن ضعف دعم الحكومة الفلسطينية للقطاع الزراعي، ما يجعل من صراع الفلاح الفلسطيني مع الاحتلال ومع ظروفه الاقتصادية صراعًا طاحنًا يتطلب منه الكثير من التضحية والصبر.

وعلى الرغم من كل هذه الصعاب، لا يزال الفلاح الفلسطيني يتشبث بالأمل، ولا تزال أشجار الزيتون تُزرع وتنمو، كما أن قلب الفلاح ينبض بالحب لأرضه، ويريد أن ينقل هذا الحب إلى أبنائه وأحفاده، لكن حتى يأتي اليوم الذي يتحرر فيه الفلسطيني من ظلم الاحتلال، فإن الزيت الفلسطيني سيبقى مغمسًا بالدم، مرفوعًا كعلم عزةٍ ومقاومة، يعكس كل معاناة الفلاحين وهم يواصلون الدفاع عن أرضهم، وقلوبهم مليئة بالأمل.

أخيرا، يُمثّل الزيت الفلسطيني أبلغ تعبير عن الكفاح المستمر ضد الاحتلال، فهو زيت مسروق من عرق الفلاحين ودمائهم، لكنه في الوقت نفسه، يحمل في طيّاته تاريخًا طويلًا من المقاومة والتمسك بالأرض، وكلما ارتفع سعر الزيت، تذكرنا أن الفلاح الفلسطيني لا يزرع شجرة الزيتون فقط من أجل محصولها، بل من أجل حقه في الحياة على أرضه.

كنيسة القيامة

على أرض فلسطين التي ولد وعاش وبشّر فيها السيد المسيح (عليه السلام) برسالته؛ يوجد عدد كبير من المقدّسات المسيحية من أهمها؛ كنيسة القيامة التي تقع داخل أسوار البلدة القديمة في القدس حيث بنيت فوق الجلجلة أو الجلجثة؛ وهي تعني الصخرة التي صلب عليها سيدنا المسيح (عليه السلام) حسب ما يؤمن به المسيحيون في العالم، وتحتوي الكنيسة على المكان الذي دفن فيه (عليه السلام)، وقد سُمّيت كنيسة القيامة بهذا الاسم نسبة إلى قيامة المسيح من بين الأموات في اليوم الثالث من موته على الصليب، بحسب العقيدة المسيحية.

وتعتبر كنيسة القيامة من أعرق كنائس بيت المقدس.. استغرق العمل في بنائها أحد عشر عاما، إذ بدأ في العام ثلاثمائة وخمسة وعشرين، وانتهى عام ثلاثمائة وستة وثلاثين للميلاد، أشرفت على بنائها الملكة "هيلانة" والدة الإمبراطور "قسطنطين".. ويتردد أنَّ "هيلانة" عثرت أثناء زيارتها إلى بيت المقدس على ما اعتقدت أنه خشبة الصليب الذي علق عليه السيد المسيح، وأرادت بناء كنيسة في المكان، الأمر الذي دفع الإمبراطور "قسطنطين" بتلبية رغبة والدته، ووفر الأموال والحرفيين والخبراء في سبيل بناء كنيسة لائقة، وأشرف على البناء بشكل مباشر مهندس سوري يُدعى "زينوبيوس"، ورجل دين من شيوخ الكنيسة اسمه "يوستاثيوس".

تتميز الكنيسة بوضوح في خارطة "مأدبا" الفسيفسائية، حيث كان يدخلها الناس من باب ثلاثي لا تزال أقسام منه قائمة حتى اليوم.

بُني فوق الكنيسة بناء مُدوّر، وبُنيت ما بين الباب والمبنى الدور باسيليكا كبيرة، وخمسة أروقة بين الأعمدة مع جناح مدور بارز في ساحة متسعة، فبقي موضع الصليب منعزلا على حده باعتباره مزاراً قائما بذاته.

تميز البناء بجلال التصميم ووفرة الزينة، وأدخلت عليه تحسينات باستمرار منها التزيينات التي قامت بها الإمبراطورة "يودقيا" في منتصف القرن الخامس للميلاد.

تمتّعت كنيسة القيامة ولا تزال بأهمية استثنائية وقد وصفها الرحالة المسلمون الذين زاروا بيت المقدس بالقول: للنصارى في بيت المقدس كنيسة لها عندهم مكانة عظيمة يحج إليها كل سنة كثير من بلاد الروم.. وهذه الكنيسة فسيحة، وهي عظيمة الزُّخزف من الرخام الملون والنقوش والصور.

بقلم: خالد جمعة

رسائل من هاتف جثمان

(1)

أنا في الطابور

سأعود بالطحين كما وعدتك

لا تقلقي، واضحكي على الأولاد قليلا

وانتظريني

(2)

أنا أقف الآن على ركام البيت

هل تصدقين

أن عروسة جنى ما زالت في علبتها

وهي سليمة تماما؟

(3)

هذه صورة "حسن"

لم أكذب عليك، إنه بخير

أما ساقه، فقد قالوا لي إنهم سيصنعون له واحدة

مجرد أن تنتهي الحرب

(4)

لا تسأليني أين أنت

كنت ذاهبا لأعزّي خالتي في أولادها

والآن، أبحث مع الناس عن خالتي

(5)

نعم أتذكر طبعاً ما طلبتِه

ومنذ يومين وأنا أبحث

إن شاء الله سأحضره

حين أعثر على مكان الدكان

أو على صاحبه

(6)

لا تقولي للبنات

إن كل صديقاتهن ذهبن في قصف المدرسة

فيكفيهن ما هن فيه

(7)

يا خالي، لماذا لا تردّ على رسائلي العشرين

ألن تتخلص من عادتك السيئة هذه؟

(8)

أبو خليل

لم أعثر لك على الدواء الذي طلبته

ولا على الصيدلية

الطبيب أيضا لا أحد يعرف أين هو

(9)

يا الله لو ترين ما أرى

لقد التقطت صورةً

لكني لن أرسلها لك

كي لا يتأثر الجنين بما ستشاهدين

(10)

طارق، اِتّصل بي رجاءً

فليس لدي رصيد

وأريدك أن تأتي الآن

لتتعرف على الجثة التي أمامي

إنه قميص والدك، لكن الملامح غير واضحة

(11)

أنا سعيد بشكل لا تتصورينه

قابلتُ نعيم بعد شهور من الغياب

من كرمه، أعطاني سيجارة كاملة

تخيلي؟

(12)

يقولون في الأخبار

أن عشرين ألف قذيفة لم تنفجر

تنام في الشوارع

والأولاد يلعبون في كل مكان

(13)

حبيبتي

الطائرات تحوم فوقنا الآن

وسوف....

-20-08-2025-02-22-35-4073.png)

بقلم: حسن حميد

عائد إلى حيفا

حاولت طوال حياتي، وقد أدركتني الشيخوخة، أن أردّ دين كل يد امتدت نحوي لتساعدني، وكل قولة هدتني إلى طريق تشبه طرق الأنهار عميمة النعمة والحضور والقرى والظلال، وكل من مدّني بكتاب مهم غني، أو أشار إليه في حديث عجول أو مقالة أو سيرة، وكل من قدّر كتابتي، فصوّب أغلاطها وهداني إليها، وكل من رآني احترق بظروف الحياة الصعبة التي عشتها، مثلما عاشها أهلي، طي الأسئلة الشيطانية التي كانت، ولا تزال، الأجوبة الحقيقية عنها متوارية في صناديقها السود المقفلة.

نعم، كل من عرفتهم، وهم كثيرون، عرباً وأجانب، حاولت أن أردّ ديونهم عليّ التي وصفتها بالشخصية، وبالتمام والكمال، لقد عرفت الكاتب السوفييتي آنذاك "جنكيز أيتماتوف" (1928-2008)، وأنا في مطالع حياتي الأدبية، في مدينة موسكو، يوم كنت برفقة الشاعر الكبير "سليمان العيسى"، تلبثنا معا في موسكو ريثما نذهب إلى مدينة نيودلهي الهندية لحضور فعاليات مؤتمر آسيا وإفريقيا للكُتّاب، التقيته، أعني "جنكيز أيتماتوف"، في الصباح، على مائدة الإفطار، في مطعم اتحاد الكُتّاب السوفييت، كان صاحب هيبة ووهرة، أنيق في كل شيء، الهندام، والحديث، والالتفات، والاهتمام، قلت له: لقد أحببت (وداعًا يا غولساري)، و(جميلة)، وأحببت روح السرد التي أعلت من قيمة الحياة الريفية، حين نثرت جمان البساطة، واللطف، والرقة، واستبطنت دواخل الشخصية الريفية المفطورة على تجسيد معاني الخير والمحبة والجمال والإخلاص. كان يستمع بانتباه شديد لشابٍّ تندفع كلماته مثل هدرة نهر له صولة، وقال: يسرني كثيراً أنّ الجيل الجديد يقرأ لنا نحن من وصفنا النقّاد بالتقليديين، قلت له: أنت بكتاباتك تشكّل قفل حلقة الكتابة الواقعية الروسية المدهشة، فابتسم، وقلت له أيضاً: الآن هي مناسبة ومصادفة في آن، أن أشكرك لأنك علمتني: أن البساطة هي الجمال.

والتقيت بالكاتب التركي "عزيز نيسين" (1915-1995) فرحًا، ومدهوشا، وما زلت على دهشتي حتى الآن، من أنّ كل هذا الأدب الذي كتبه "نيسين"، وهو متنوع ومدهش، يخرج من ذات ما زالت تتحلى بصفات الطفولة، من الطيبة إلى العفوية والتواضع، حتى جسمه كان جسم طفل شاخ قليلاً، قلت له هذه فرصة لأقول لك أنك جعلت أهمية الكتابة قرينة بمواقفها من الحياة، وقد أجريت معه حواراً طويلاً كي أعرف الكاتب الذي يريد أن يبني مملكة للسحر والبهجة وقولات الحق، وكان ذلك ردّ دين له لأنه وجّهني وهداني إلى أهمية الكاتب الذي يطير بجناحي الموقف والجمال في كتابته.

والتقيت بالكاتب الفرنس "آلان روب غرييه" (1922-2008) الذي يشبه "عزيز نيسين"، في تكوينه الجسماني، وعمره المديد، وكثرة كتاباته، وشواغله الأدبية والفنية، وقلت له عبر حوار استمر لساعات خلال أيام ثلاثة، أنك مظلوم، لأنك أسست للرواية الحديثة، وحددت مرتكزاتها عبر ما يُسمّى "التداعي الحر" أو تيار الوعي، ففاز بجائزة نوبل مكافأة لهذا الاتجاه من كانوا صحبك، ولم تنلها أنت المعلم، قال: ليس هذا مهمًّا، المهم أن تنال الاتجاهات الجديدة المطورة الرضا والثناء. قلت له، ومن حيّدك، وأبعدك عن جائزة نوبل، وكل من كانوا حولك من الأدباء، أشاروا إليك بوصفك مبدع هذا الاتجاه في الكتابة الروائية، وبوصفك من نبّه العالم أن الإنسان، في زمن سطوة السوق، صار شيئاً، وشرحت ما قصدته (بالشيئية)، قال: أبعدني عن نوبل، وبقوة وحشية، أولئك الذين لم يرضوا عن آرائي السياسية، وأنا أحب العدل، وأكره الظلم، ورأيت وصرخت بصوت عال: الفلسطينيون مظلومون، وما حدث لهم كارثة قام بها وساندها من بقي في نفوسهم شيء من التوحش والعنصرية. حواري مع "غرييه" كان رد دين له، لأنه عرفني بمصير الإنسان، ذكراً كان أم أنثى، حين يصبح سلعة أو شيئا.

وكذلك كانت هي حالي حين التقيت بـ: جبرا إبراهيم جبرا، ويوسف إدريس، وإبراهيم الكوني، ومحمد علي طه، ومحمود درويش، وسميح القاسم، وخليل السواحري، ورشاد أبو شاور، ومحمود شقير، وحنا مينة، وكوليت خوري.. لقد قلت لهم: شكراً كبيرة لأنهم أساتذتي، وقد علموني الكثير، وكانوا أعمدة ضوء ملأى بالنور، بهم دخلت غابة الأدب، فهم، وعبر سيرهم، كانوا سبب جرأتي وجسارتي لأكتب ما كتبت.

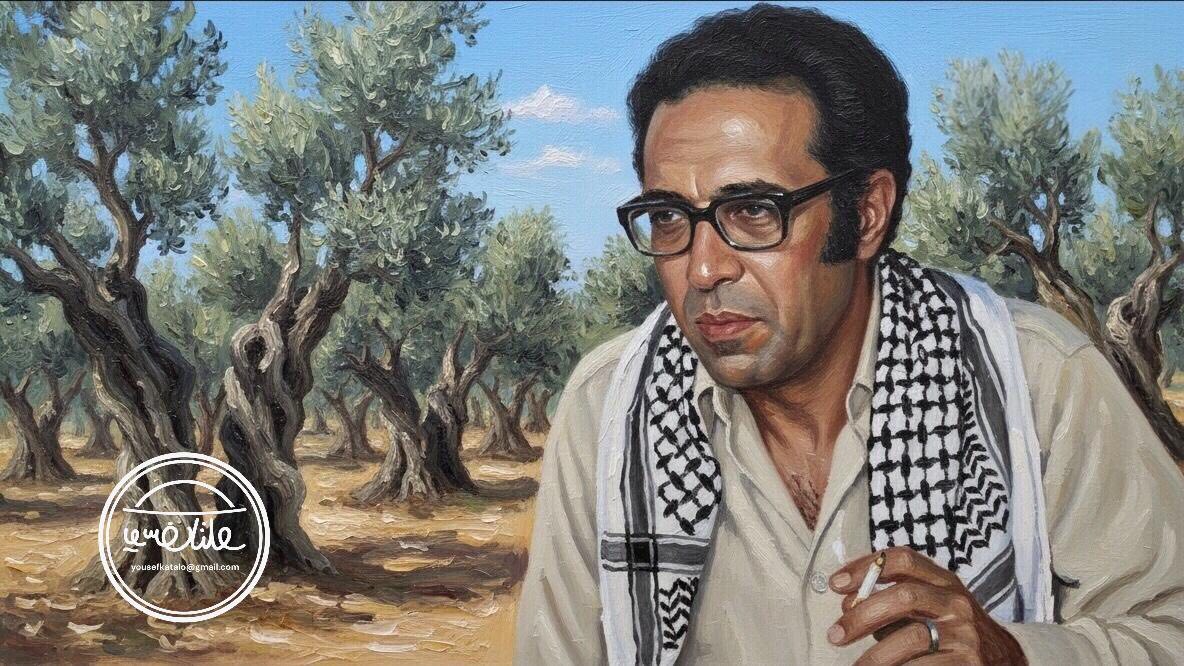

الوحيد الذي لم أستطع ردّ دينه هو الشهيد "غسان كنفاني" (1936-1972) الذي علّمني كيف تكون الحياة قضية، والأدب رسالة وطريقاً، والجمال صيغة عيش، وعلّمني كيف أنحّي الكلام الثقيل والنبر، والخطابية جانباً لأنها أثواب خشنة لا يطيقها الإبداع.

لقد وقفت أمام قبر "غسان كنفاني"، وبكيت! لا لفقده فقط، بل لأنني لم أره، ولم أصافحه، ولم أسمع صوته، ولم أعترف أمامه بأنه أحد أساتذتي الكبار! واعتذرت منه، ودمعي يغسل وجهي، بأنه مثل: تشيخوف، وبوشكين، وشكسبير، وطاغور، ودينو بوتراتي، وبلزاك.. وقد أحببتهم ولم أستطع أن أرد ديونهم أيضا!

اليوم، أتذكر "غسان كنفاني"، وأحسبه قربي، وهو في العقد التاسع من عمره، بشعرٍ فضي يضيء، وعكازة لونها عسلي، وقميص أبيض بقبّة منشاة ساحرة، وحذاء رياضي.. أماشيه في حارة من حارات حيفا، وهو يقول لي توكيدًا: أرأيت، لقد قلتها منذ وقت صار بعيداً: عائد إلى حيفا!

الواقع يحاصرهم والأدب يحرّرهم.. ثلاث روايات فلسطينية تدهش المشهد الثقافي

بقلم: قمر عبد الرحمن/ فلسطين

أعلنت جائزة كتارا للرواية العربية 2025 عن فوز ثلاثة من أبنائها الفلسطينيين، ليؤكدوا أن الكلمة قادرة على تجاوز السجون والغربة والحروب، وأن روح فلسطين لا تموت ما دام الأدب حيًّا. وقد نال الجوائز كل من: الدكتورة رولا غانم عن روايتها المنشورة "تنهيدة حرية"، مريم قوش عن روايتها غير المنشورة "حلم على هدب الجليل"، محمد جبعيتي عن روايته المنشورة "الطاهي الذي التهم قلبه".

وقد أقيم الحفل في دار الأوبرا بالحي الثقافي كتارا في الدوحة بتاريخ 16 أكتوبر 2025، وتبلغ قيمة كل جائزة 30 ألف دولار أمريكي، إضافة إلى طباعة الروايات وترجمتها إلى اللغة الإنجليزية، لتسافر أصوات هؤلاء الكتّاب إلى العالم أجمع.

الدكتورة "رولا خالد غانم" من طولكرم، التي تكابد فراق ابنها "يزن" في غياهب السجون، قدّمت في "تنهيدة حرية" حكاية الألم والصمود، نصًّا يخرج من قلب الأم المكلومة، ويحول الحزن إلى قوة وأمل، لتقول لنا: الحرية تستحق الانتظار، وأن الكتابة قد تكون شكلًا من أشكال المقاومة.

و"مريم قوش"، التي لم تفارق الحرب في غزة، صنعت من الحصار والدمار رواية "حلم على هدب الجليل". قصتها تذكرنا بأن الفلسطيني، حتى في أصعب الظروف يحلم ويعيش ويكتب. ففي كل صفحة تنبض الحياة رغم القصف، وتنمو الأحلام رغم الركام، لتثبت أن القوة في المثابرة لا في السلاح.

أما "محمد جبعيتي"، الفلسطيني الذي اختار الغربة في إيطاليا، فقد صاغ تجربة الغربة في روايته "الطاهي الذي التهم قلبه". روايته صدى للحنين، ومرآة للوطن البعيد، حيث يظل القلب مرتبطًا بالأرض حتى لو تباعدت المسافات، وحيث تتحوّل الذكريات إلى نصوص تنبض بالهوية والصمود.

هؤلاء الكتّاب الثلاثة يذكروننا بأن الأدب الفلسطيني ليس مجرد سرد، بل هو فعل مقاومة، وفضاء للحلم، ومساحة للحقيقة. بين الألم والأمل نجد فلسطين بخير ما دام القلم الفلسطيني يرفض الانكسار، وما دام الروح العربية تتغذى على الكلمة الحية.

أبارك لأبناء بلدي، الذين حوّلوا المعاناة إلى جمال، والفقد إلى حكاية، والغربة إلى وطن في صفحات كتبهم. فلسطين حقًّا بخير ما دام أدبها حيًا، وما دام قلبها يكتب.

نص روائي شعري عن نكبة 1948.. ثلاث مدن تمشي إلى الغياب

بقلم: رانية مرجية

الفصل الأول – حين بدأ الصمت

في تموز 1948، كانت الرملة تنام على أنفاسها الأخيرة.

الهواء مشبعٌ برائحة الخبز والخوف،

والأبواب تُغلق ببطء كأنها تخجل من الرحيل.

في الساحات، تلتف النساء حول تنانير الطين الساخنة،

وفي المآذن يتردد الأذان بلا مؤذن،

صوتٌ بلا جسد، كأن الله نفسه يوشك أن يغادر المدينة.

في اللدّ، كانت البيوت ترتجف قبل أن تسقط.

وفي يافا، كانت العروس البحرية تُنتزع من فستانها،

والبحر واقف على الشاطئ كقاضٍ لا يستطيع الحكم.

لم تكن تلك حربًا،

كانت نهاية شكلٍ من أشكال الوجود.

الفصل الثاني – الطريق إلى رام الله

خرج الناس من الرملة واللدّ ويافا معًا،

قافلة واحدة من أجسادٍ أنهكها الخوف والعطش.

الطريق كان طويلًا،

يمتدّ كجرحٍ مفتوحٍ نحو رام الله.

في الصفوف، رجالٌ يسيرون بلا ظلال،

ونساءٌ يحملن العجين بدل الأطفال.

كانت كل امرأة تحمل بيتها على رأسها،

وكل رجلٍ يحمل وطنه في صدره ويكتم الصرخة.

طفلٌ سقط من التعب،

انحنت أمه فوقه وهمست:

"نم قليلًا يا بني، الطريق ما زال طويلًا"

لكن الطفل لم يفتح عينيه بعدها أبدًا،

وكأن النوم صار وطنه الأخير.

الحرّ يأكل الجلود،

والتراب يلسع الأقدام،

والسماء صماء لا تمطر سوى الغبار.

الفصل الثالث – العطش

حين نفد الماء، بدأت رحلةٌ أخرى من القهر.

العطش صار معركةً لا ضد العدو، بل ضد الجسد.

منهم من شرب من غدرانٍ آسنة،

ومنهم من شرب بوله كي يمدّ خطوته أكثر.

امرأة شابة سقطت وهي تحمل عجينها.

حاولت أن تنهض،

لكنها قالت بصوتٍ مرتجف:

"كنت أريد خبزًا لأطفالي،

فإذا بالعجين صار أثقل من الحياة".

لم يكن أحد يصرخ.

الصراخ ترفٌ لا يملكه من تذوّق الرماد.

كانوا يسيرون بصمتٍ مطلق،

كأنهم يمشون في جنازةٍ جماعيةٍ لا نهاية لها.

الفصل الرابع – يافا التي لم تمت

على البعد، كانت يافا ما تزال تلوّح.

البرتقال تساقط من أغصانه دون أن يُقطف،

والبحر صار مرآةً للغائبين.

رجل من يافا التفت وهو على الطريق،

نظر إلى البحر وقال:

"حتى الموج ينادي أسماءنا،

لكنه لا يعرف أين نردّ عليه".

في الأزقة التي تُركت خلفهم،

ظلّت تنانير الخبز مشتعلة،

كأن النار ترفض أن تطفئ نفسها قبل أن تعود الأيدي.

يافا لم تمت،

لكنها تقمّصت البحر كي تبقى حيّة في ذاكرة من رحلوا.

الفصل الخامس – رماد المدن

حين وصل بعضهم إلى رام الله،

لم يعرفوا هل نجا أحدٌ حقًا،

أم أن الجميع صار جزءًا من هذا الموت الطويل.

ناموا في العراء،

غطّاهم الليل بدل البطانيات،

وكانت النجوم كأنها ثقوبٌ في السماء تُطلّ منها أرواح البيوت القديمة.

امرأة خبأت عجينها في قطعة قماش،

وقالت: "غدًا سأخبزه حين نعود".

لكن الغد لم يأتِ أبدًا،

وظلّ العجين رطبًا كأنه ينتظرها حتى اليوم.

الفصل السادس – ما بعد الغياب

مرت الأعوام،

والرملة بقيت في ذاكرة الذين نجوا،

تتنفّس في أحلامهم كما تتنفس الأرض بعد المطر.

اللد تنام على كتف الرملة،

ويافا تهمس لهما من بعيد عبر الموج:

"أنا لم أمت… أنتم فقط ابتعدتم أكثر".

كل حجرٍ في المدن الثلاث يتذكّر الأقدام التي غادرته،

وكل مفتاحٍ في جيبٍ قديمٍ يلمع كلما ذُكرت العودة.

حين تمطر فلسطين،

يشرب المطر من أثر تلك الخطوات،

كأنه يُعيد إليهم الماء الذي عطشوا إليه ذات يوم.

الخاتمة – النكبة التي لا تنتهي

لم تكن النكبة يومًا في التاريخ،

كانت استمرارًا للوجع في ذاكرة الجغرافيا.

الرملة واللد ويافا ما زلن يمشين فينا،

نحملها في العيون والملامح والكلمات.

كلما نطق أحدٌ باسمها،

ارتجف حجرٌ في مكانٍ ما،

وارتفع صوتٌ خافت من تحت التراب يقول:

"ما زلنا هنا،

لم نُهزم،

نحن فقط ننتظر الطريق المعاكس.. طريق العودة".

بقلم: د. منى أبو حمدية

جُمّدت الكلمات: كانت هنا غزة

لم تعُد اللغة تسعفنا!

جُمِّدَت الكلمات على أطراف اللسان، كأنها ارتجفت من هول ما رأت، أو خافت أن تُدان بتهمة النطق في زمنٍ صار فيه الصمت أكثر صدقًا من القول.

في غزة، لم يبقَ للحروف من مأوى سوى الرماد، ولم يبقَ للقصائد من أوتارٍ سوى صرخةٍ يتيمةٍ تبحث عن صدرٍ يحتملها. هنا، لا شيء يمضي كما في كتب اللغة!

البحر صار مقبرة، والسماء ساحة رجمٍ بالنار، والأرض، التي كانت أمًّا رؤومًا، غدت نعشا واسعا لأطفالٍ كانوا يلهون بالضوء قبل أن يتحوّل إلى لهب.

في كل زاويةٍ جثة، في كل بيتٍ شهقة، وفي كل عينٍ نجمٌ انطفأ قبل أن يُكمل حكاية الطفولة.

غزة اليوم ليست مدينة، بل جرحٌ مفتوح على الأبد!

ريحها تنوح كأرملةٍ فقدت كل أبنائها، وغبارها يختلط بأنينٍ لا يشبه شيئاً من أصوات البشر. على الأرصفة تتناثر الأحذية الصغيرة، بقايا دفاترٍ، صورٌ جُلها محترقة، تشهد أن الحياة كانت هنا، ثم غابت دون وداع.

أيُّ ليلٍ هذا الذي يبتلع المدينة كل مساء؟

وأيُّ نهارٍ يشرق بلون الدم؟

كأن الشمس تستحي أن تُكمل دورتها على أرضٍ تفيض بالموت، فتغيب خجلى خلف الدخان.

لقد تجمّدت اللغة!

لأن الحكاية أكبر من البيان، وأقسى من البلاغة.

كيف تصف القصيدة يدًا تبحث عن طفلها تحت الركام؟

أو قلباً يربّت على غيابٍ لا عودة فيه؟

كيف يمكن للمعنى أن يتنفس بين كل هذا الرماد؟

كل شيءٍ هنا يصرخ: الظلم فاق احتماله، والقهر تعدّى حدوده.

يمرّ العالم من أمامنا كأننا مشهدٌ في فيلمٍ قديم، أو كأننا مجازٌ في قصيدةٍ لم تُكتب بعد.

يراقبون موتنا بعدٍّ باردٍ للجثث، دون أن يسألوا عن الأسماء أو القصص أو الأحلام التي انطفأت مع كل جسدٍ صغير.

يا لغزة التي تصمد، رغم أن الرمق الأخير فيها يختنق بالغبار!

يا لغزة التي تُعلّم العالم أن الجرح، حين يكون من أجل الحق، لا يُميت بل يُخلّد.

تحت الركام، لا تزال هناك قلوبٌ تنبض، وعروقٌ تقول: "لن يُطفئونا".

فلتعلموا - حتى وإن جمدت الكلمات - أن اللغة ستذوب يوما، وستتكلم باسم الذين رحلوا بلا أكفانٍ ولا ضوء. ستشهد أن في غزة، مات العالم أخلاقيًّا قبل أن يموت أهلها جسديا. وأنّ تحت كل حجرٍ صامت، روحًا تصرخ بالعدل.

لقد جمدت الكلمات، نعم، لكنها ستذوب يوماً على ألسنة الأحياء،

وتفيض حروفها - لا بالحبر، بل بالدم - لتكتب من جديد: كانت هنا غزة.. وكانت الحياة أجمل من الموت، حتى حين صارت كلُّ الحياة موتا.

طعم الحرية مُر

بقلم: سماحه حسون

كاتبة وشاعرة تمتزج في حروفها الحقيقة بالوجدان. تكتب بضميرٍ إنسانيٍّ نقيّ، وتنسج من التجربة لغةً تتقاطع فيها الكرامةُ بالحبّ، والفكرُ بالشعور، والإنسانُ بالحياة.

تمهيد

ليست الحُرِّيَّةُ شعارًا يُرفعُ في الساحات،

بل نَفَسٌ داخليٌّ يتولّد من صدق التجربة.

هي نارٌ تُطهّرُ الخوف، لا زينةٌ تُعلّق على الجدران.

وحين نُجرّبها بعمق، نكتشف أن طعمها مُرّ…

لأنها تُلزمنا أن نكون صادقين مع ذواتنا،

وأن نعيش مسؤوليتنا كاملة دون قيدٍ ولا تبرير.

القصيدة

الحُرُّ يَحمِلُ في الضُّلوعِ سُؤالَهُ

والقيدُ يُورِقُ في يَدَيْهِ سِجالَهُ

يمشي إلى صَوتِ الحُروفِ كأنَّهُ

يَسقي جراحَ الرُّوحِ بعضَ ظِلالَهُ

كم طاردَ الآمالَ في صَحرائِهِ

حَتّى تَبَدَّى اليأسُ في أطلالَهُ

يا حرّةَ الأنفاسِ.. ما أبقيتِ لي

إلّا رمادَ الوَعدِ في مِشكالَهُ

طَعْمُ الحُرِّيَّةِ مُرٌّ حينَ نَشرَبُهُ

مِزجًا بدَمعِ الضَّعفِ في كَأسالَهُ

ليستْ تُنالُ بغَفلةٍ أو رغبةٍ

بَلْ في الفِداءِ، وعَزمِهِ، واحتمالَهُ

إنَّ القُيودَ تُكسَرُ الآنا، لكنِ

مَن يُصلِحُ الإنسان بعدَ زَوالَهُ؟

المقالة الأدبية

الحريةُ ليستْ هديةً تُمنَح، بل رحلةُ وعيٍ تُستَحقّ.

هي صوتٌ خافتٌ في أعماقِنا، يقول: "كن كما أنت، ولو وحدك".

وفي كل مرّةٍ نختار الصدق على الراحة، نقترب منها أكثر.

كثيرونَ يظنّونها حلاوةَ الخلاص،

لكنّهم حين يذوقونها، يكتشفون أن حلاوتها لا تأتي بلا مرارة.

فالحريةُ تُجبرُنا على النظر إلى أنفسنا كما هي:

بضعفها، بأخطائها، بوجعها القديم،

وتقول لنا: الآن، هل تجرؤون على أن تكونوا أحرارًا حقًّا؟

في كلّ مجتمعٍ يُنادي بالحُرِّيَّة،

تُختَبَرُ النفوسُ لا في الشعارات، بل في التفاصيل الصغيرة:

في نظرةٍ لا تحكم،

في كلمةٍ لا تجرح،

وفي صوتٍ يختار الحقّ على المصلحة.

الحريةُ ليست فوضى، بل مسؤوليةٌ نبيلة.

وليست تمرّدًا أجوف، بل وعيًا عميقًا بمعنى الإنسان.

إنها لا تُكسر القيودَ فقط، بل تُعيدُ بناءَ القلب.

تأملٌ شعري

إنّ طَعمَ الحريّةِ مُرٌّ،

لكنّهُ مرارٌ يُطهّرُ الدمَ من خوفِه،

ويضخُّ في العروقِ إصرارًا على الحياة.

من تجرّعها صادقًا،

لن يَقبل بعدَها أن يعيشَ إلا في نور الصدق،

ولا يركعَ إلا لضميره،

ولا يكتبَ إلا بيدٍ نقيّةٍ من الخوف.

وصيّةُ الحُرِّيَّة

كن حُرًّا… وإن جاعَ الطريق.

تذكّر أن المرارةَ دواء، لا عقوبة.

قل "لا" حين يكون الجميعُ يقول "نعم"،

واصمتْ حينَ يتحوّل الصّوتُ إلى زيفٍ جماعي.

الحريةُ ليست أن تَكسرَ السلاسلَ حولَك،

بل أن تُصلحَ الإنسان فيكَ بعدَ أن تزول.

هي نورُ الوعي الذي يولدُ من جرحٍ،

ويمشي نحو الفجرِ بثقةِ مَن عرفَ أن النورَ

لا يُمنَح، بل يُخلَقُ من الداخل.

خاتمة

الحُرِّيَّةُ لا تُشترى، ولا تُستعار،

إنّها تُزرعُ في قلبٍ عرفَ أن الكرامةَ أثمنُ من الأمان.

ومن ذاقَ طعمَها المُرّ بصدق،

عرفَ أن المرارةَ ليست نهاية،

بل بدايةُ الوعي، وبذرةُ النورِ الأولى في إنسانٍ جديد.

رماد الكلام

بقلم: شحدة ضرغام

في مساءٍ خريفيٍّ على أطراف مخيم النزوح، كان النسيم بارداً يحمل رائحة الرمل والرطوبة. تحلّقوا حول موقدٍ صغير تتراقص نيرانه وتخبو، كأنها تكافح كي تبقى شاهدة على ليلٍ طويلٍ لا ينتهي. وُضع إبريق شايٍّ مهشّم فوق الجمر، اسودّ لونه من كثرة ما مرّت عليه مواسم النزوح، كأنه يحتفظ ببصمات كل بردٍ وكل غياب.

اقتربوا من النار، تتقاطع ظلالهم مع لهيبها الخافت، وعيونهم تبحث عن دفءٍ في العتمة. قال أحدهم بصوتٍ جهوريٍّ قطع فوضى الكلام:

- يا جماعة، خلينا في المفيد... إطلاق النار وقف، بس شو الجاي؟ رح نضل في الخيمة لمتى؟

ردّ آخر وهو يزفر مرارته:

- يا رجل، مبين إنها طويلة... هذول الناس لا إلهم ذمة ولا دين.

اشتدّ البرد، فاقتربوا أكثر حتى كادت النار تبتلع وجوههم. قال أحدهم بصوتٍ متهدّج:

- والله ما إلنا غير ربّ العباد... انخربت دنيانا، لا بيت، ولا شغل، ولا أمان. الله يسامح اللي كان السبب.

ردّ عليه آخر بهدوءٍ يجاور الإيمان:

- يا جماعة، تحرير الأوطان بده تضحيات. احكولي، في بلدٍ تحرّر من الاستعمار بلا دم؟ عاجبكم نعيش لاجئين للأبد؟

تدخّل ثالث مبتسماً بسخريةٍ موجوعة:

- يعني هيك بنطبّق علينا المثل: إجا يكحلها عماها.

ساد الصمت، وكأن الليل حبس أنفاسه معهم. لم يقطعه سوى صوت امرأةٍ في مقتبل العمر، تتكئ على وجعها:

- يا جماعة، حدا شاف ولد صغير؟ من الصبح وأنا بدوّر عليه، مش لاقيّاه...

أجابها أحدهم بلطفٍ حزين:

- الأولاد كتير، اللي رايح واللي جاي... دوري بهدوء، وإن شاء الله ربنا يطمّن قلبك.

عادوا إلى موقدهم، والبرد يعضّ أطرافهم. قال أحدهم وهو يحرك الجمر بعصا:

- يا جماعة، شو صار بالشاي؟ شكله ما رح يستوي الليلة.

ردّ آخر وهو يبتسم:

- حط كم خشبة... خليه يستوي، يمكن كاسة شاي تغيّر مزاج الليل.

- ليش مستعجل؟ الليل طويل، وما ورانا شي غير الانتظار.

فجأةً، اخترقت الطلقات الصمت، تردّد صداها بين الخيام.

- يا ساتر، شو اللي بصير؟

- لا تقلق، يمكن طلقات فرح... يمكن حرّروا أسير.

عاد السكون أثقل من قبل، والنار خبت إلا من جمرٍ صغيرٍ يضيء وجوههم كأملٍ عنيد.

قال أحدهم بصوتٍ أقرب إلى الدعاء:

- ما إلنا غير الصبر والاحتساب... طريقنا طويل، بس صدّقوني، رح يزغرد الفجر يوما.

وبينما كان آخر عودٍ من الخشب يتحوّل إلى رماد، بدت النار كأنها تسلّم رسالتها للريح: أن الدفء لا يُشترى، بل يُصنع من الإيمان حين تضيق الأرض، وأن الكلام حين يعجز عن الفعل لا يبقى منه سوى رماده.

بقلم: أسمى وزوز

أجندات العمر المنسيّة

كنّا على بعد مسافةٍ أقرب من الحلم، وحينما أخَذَنا الشّطط بعيدًا عن رسائلنا في صباح الدّقيقة الأولى بعد الألف من ليلٍ باردةٍ حكاياه، غدونا أبعد منّا عن أرواحنا، ببعد محيطٍ يقصينا ولا يعيدنا لخطوتنا الأولى.

غادَرَتنا الأشياء التي فينا بمغادرتنا لها، عندما أهمل كلٌّ فينا مواعيد الحياة التي تكتبها الشّمس، ويحتضنها الغيم في ساعة مطر.

نسينا بدايات الفجر، ومعانقة حروفنا التي نرسمها على جدر الخلود، ونسيتنا هي كذلك.

لم نعد نلتقي ثانيةً مع موعد المطر، لأنّ عشقنا لحقول السّنابل غدا يباسًا في حساب أجندّات السّنين العبثيّة بمواعيدها، ولم نعد نرقب عقارب السّاعات المارّة في طرقات خريف النّسيان لأنّنا اعتدنا صفر العبثيّات في رحلة الخلود.

فتلك الصّباحات الباردة، والمساء الأكثر جفافًا أحال روح القصيدة للحزن، وعناوين البريد للضّياع، وماضي الحكايات لبعثرة النّسيان.

لم يعد فنجان القهوة يحكي قصصنا، وما عادت الطّيور تحمل شدو القلب ساعة وصول رسائلنا فارغةً من لمس أيدينا.

بتنا أكثر بعدًا من حلمنا، من حكايانا، من وجدٍ أتعبنا، من زمنٍ رسمَنا، من تفاصيل ذاكرتنا، من نقشِ عهدنا، من صدى عَزْف أصابعنا على أوتار مغيبنا حينما كنّا نعبر جزر الفرح البعيدة.

وغدا حينها حلمنا أبعد علينا من ألف مسافةٍ، وألف بحرٍ، وألف محيط.

بقلم: غدير حميدان الزبون - فلسطين

أبنيّتي ما زلتِ طفلة

أبنيّتي، ما زِلتِ طِفلَة.

تُراكضُ هِرّةً،

وتَقطِفُ زَهرَةً،

تُمازِحُ جدًّا،

وتَدعو لجدّةٍ بحُبٍّ ولِينٍ.

أبنيّتي، ما زِلتِ طِفلَة.

تَمضينَ في الدَّهرِ الطَّويلِ،

كأنَّكِ الآهُ الأَخيرةُ

في دُعاءِ القانِطين.

تَمشينَ فوقَ زُلالِ الماء،

وتَنسِجينَ من الغَيماتِ سِترًا وفِكرًا

لِرُوحِ الحائرين،

وتَهمِسينَ لِلعُصفورِ:

لا تَخَفْ يا صَغيري،

فَالعُمرُ إنْ صَفَا

يَعودُ نبعًا من حُضورِ الغائبين.

أبنيّتي،

كم كَبِرتِ، وما انكَسَرْتِ،

وكم سَقَيتِ فُصولَ هذا الوَجهِ

من شَهدِ الدُّموع،

فكنتِ بَرءًا للأنين.

كأنَّكِ نَخلةٌ في الرِّيح،

لا تَخشى الخواء،

تَركُضينَ في رُواقِ اللَّيلِ

لِحِضنِ أُمِّكِ،

تَشُدِّينَ قلبًا يَفيضُ حَنانًا،

وتَقضينَ أمرًا، وتستبشرين.

وتَسألينَ رُوحي

بَخَيثِ الطفولةِ،

بجَرسٍ حَزينٍ، وصِدقٍ مَتين:

أمّاه،

هل تَشيخُ العُيونُ إذا أَحبَّت بلادًا

من طُهرِ طين؟

أُجيبُكِ:

لا، يا نَبْضَ الصَّباح.

العُيونُ التي تُحبُّ

تَبقَى نافِذةً على النُّور،

فلا يَخبو نورُها،

ولا يَستكين،

ولو أَطبَقَتِ الأكوانُ

على العَتَمةِ في كُلِّ حين.

أبنيّتي، ما زِلتِ طِفلَة.

تُضِلُّ المواقيتُ طريقَها

في ضَفيرَتِكِ السوداءِ الظَّليلة،

والسَّاعةُ تُسقِطُ رَملَها

أمامَ خُطاكِ الواثقةِ قَصدًا

فلا تَنحنين.

أتَدرينَ يا طِفلتي؟

كُلُّ الزَّمانِ يَكبُرُ إلَّا أنتِ.

وكُلُّ الحُزنِ يَهْرَمُ إلَّا روحُك.

فأنتِ الشَّباب،

وأنتِ البِلاد،

وأنتِ اليقين.

يا بُنيّتي،

يا ضياءَ عيني،

يا فَجرًا سعيدًا للحالمين،

كُنتِ سَلامي حينَ كانَ الحُلمُ نارًا،

وسُكوني حينَ كَسَّرَتني

رِياحُ العابرينَ الغادِرين.

فاحمِلي مَفاتيحَ الضَّوء،

وامضِي،

وامسَحي عن وَجهِ العالمِ الكئيبِ

هذا الغُبارَ الكَثيف،

وهذا الضَّبابَ اللَّعين.

كلمات قصيرة عن باسم وغزة والحرية.. رسالة عاجلة إلى "باسم خندقجي"..

بقلم: د. إيهاب بسيسو

يخرج "باسم خندقجي" من الأسر، ليعانق كُتبه التي خطّها في سنوات الاعتقال الطويلة، محققاً معنى انتصار الإنسان على ماكينة الاضطهاد الصماء، تلك التي ظنت أن وحشية الفولاذ قادرة على قهر الحلم الدائم بالحرية...

يخرج "باسم خندقجي" من الأسر، بكل شموخ، مسجّلاً ملحمته الشخصية/ العامة في صناعة الهدف وصون الرؤية من الصدأ والاستسلام...

لم يستسلم "باسم" على مدار سنوات الأسر الطويلة، لسطوة الزنزانة، بل كان يواجه العتمة بمزيد من الإصرار على التوين والكتابة والتحليق خارج المساحات الضيقة...

هكذا انتصر ثلاث مرات؛ الأولى حين قال لا في وجه الاحتلال، مطلع الألفية، والثانية حين أصبحت كتاباته مقدمة لحريته، والثالثة حين عانق بجسده الهش إيمانه القوي بحتمية الحرية...

لم تخذله الرؤية يوما، بل كانت رفيقة دربه التي مدته بأدوات المخيلة الضرورية لمواجهة الزنزانة...

وحين فازت روايته "قناع بلون السماء" بجائزة البوكر العربية، رغم أن الكاتب كان آنذاك في الأسر الاستعماري، كان التاريخ في اللحظة نفسها يمدنا بتلك الرمزية النابضة بزخم المعنى...

أن الزنزانة مهما طالت إلى زوال، وأن الحرية مهما كانت بعيدة، تظل هي الأقرب...

اليوم أصبح بين "باسم" وغزة تاريخ معمد بآلاف الحكايات والأوجاع والإصرار والأنين، لكنهما في هذا المزج المؤثر يصنعان معنى اللحظة الراسخة في المضي قدماً من حيث أراد الاستعمار للإنسان والمكان أن يفنيا في العدم، فكان الجواب: لا...

لهذا لم يكن غريباً أن يأتي حديثه عن غزة امتداداً لحديث الحتمية النابضة بالحرية وحديث التاريخ الذي نعيد قراءته مراراً باللحم الحي...

خلال السنوات الماضية، واظبتُ على قراءة "باسم خندقجي" بشغف مدفوع برغبة في اكتشاف عوالم المبدع الخفية، وكيفية ترجمته هذه العوالم إلى نصوص وكتابات، فكان الدرس والمدرسة الملهمة...

عزيزي باسم

أعانق فيك كل الذكريات التي حاول أن يمحوها الاحتلال في سنتَي الإبادة، مع صدى الأصدقاء والأقرباء الشهداء والمصابين، وبيت الطفولة الذي ينج من أحزمة النار...

أعانق فيك كل التفاصيل التي ما زالت حية في صدري، رغم انتشار الرماد والركام والمقابر الجماعية في كل مكان في غزة...

عزيزي باسم

أعانق فيك مجد صمودك الملحمي، وإصرارك اليقيني بالحرية، ورغم إبعادك القسري عن الوطن، إلا أن اللقاء قادم أيها الرفيق الحر...

الحرية لجميع الأســرى

المجد لكل شهـــداء الوطن..

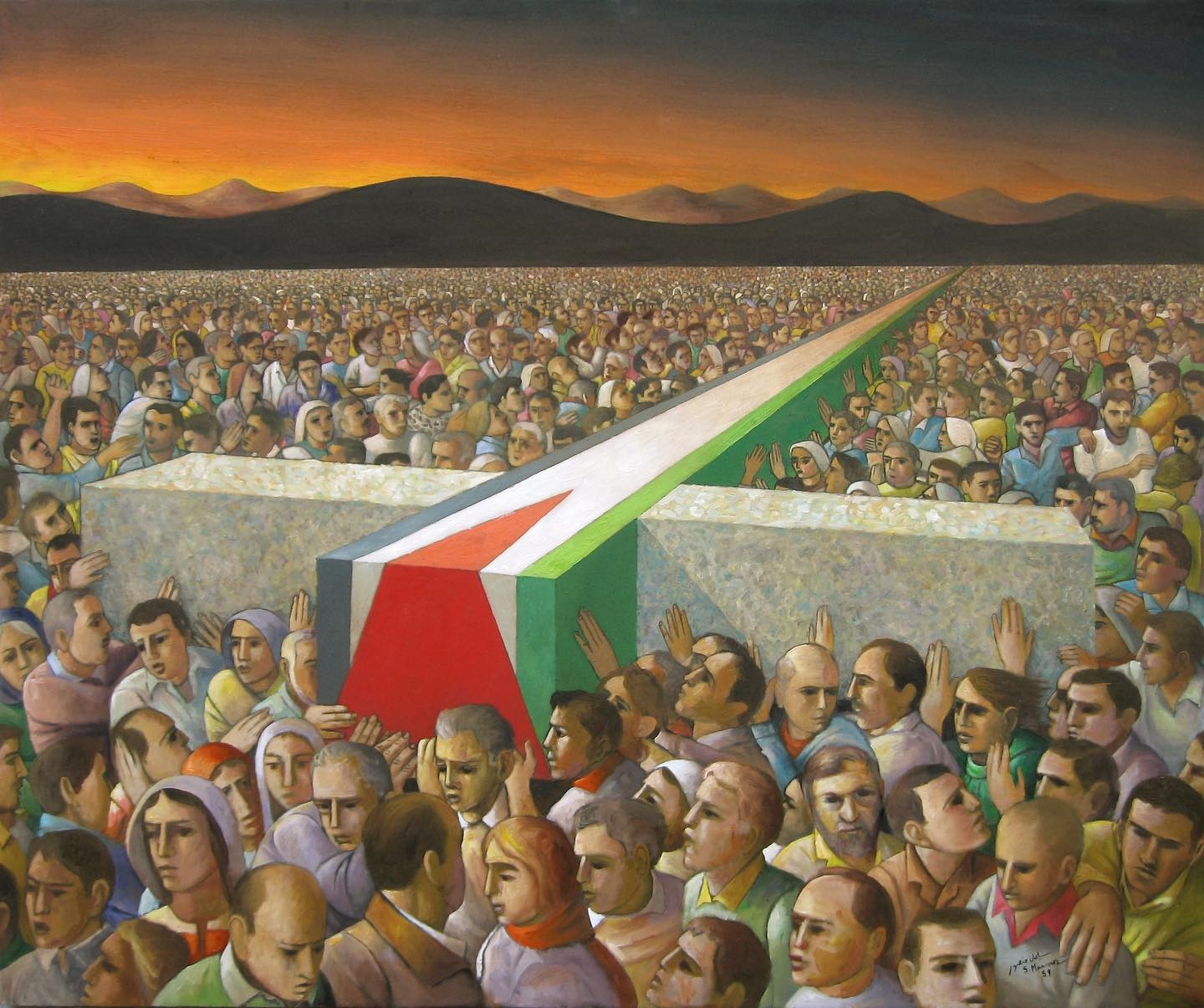

في الذكرى الرابعة والأربعين لاستشهاد "ماجد أبو شرار"

بقلم: مروان عبد العال

في الأدب الفلسطيني المقاوم، لا تولد الشخصيات من الخيال وحده، بل من الذاكرة والجرح، من التجربة التي يمتزج فيها الحبر بالدم، والأسطورة بالواقع. هكذا خرج "إبراهيم أبو ديه" من قلب التغريبة الفلسطينية، لا كبطلٍ خارق، بل كثائر إنساني يختصر سيرة جيلٍ حمل البندقية وخذلته القيادة. هذا البطل، الذي مرّ ذكره في أعمال كلٍّ من "ماجد أبو شرار" و"غسان كنفاني"، تحوّل إلى مرآةٍ تعكس المسافة بين البطولة كقيمة أخلاقية، والسياسة كمنظومة عجزٍ وتواطؤ.

"ماجد أبو شرار"، الذي يمثّل بصدق أدب المقاومة الفلسطينية، جسّد هذا المعنى في قصته "مكان للبطل" التي أهداها إلى البطل "إبراهيم أبو ديه". كتبها في مطلع الستينيات، وأعاد نشرها في النصف الثاني من السبعينيات، في زمنٍ كانت فيه الأسئلة حول "جدوى الثورة" يومها ووجهتها تتكاثر كالنار في الهشيم، على نفس موضة "جدوى المقاومة" في هذا الزمن وعلى توقيت الابادة. لم يكن اختيار عام 1948 زمنًا قصصيًّا بريئًا، بل موقفًا فكريًّا حادًّا؛ فالفجوة بين زمن الكتابة وزمن الحدث ليست تقنية أدبية، بل احتجاج أخلاقي على تكرار الخيانة نفسها بأسماء جديدة. من خلال "مكان للبطل"، لا يدوّن ماجد حكاية شهيدٍ فحسب، بل يكتب بيانًا ضد اغتيال البطولة في ثقافةٍ باتت تُقدّس الهويات التافهة والشعارات الفارغة أكثر مما تكرّم الفعل.

في هذا المعنى، تبدو القصة وكأنها نبوءة أدبية بما سيؤول إليه الزمن العربي اللاحق، زمن تُغتال فيه الأمثولة، وتُشوَّه فيه المفاهيم. في زمن البطولة الحقيقية، يجري تدمير مفهوم البطولة نفسه: يُستبدل الفداء بالاستعراض، والقدوة بالنجومية، والشهادة بالتصفيق. كأن الثقافة التي أنجبت: إبراهيم أبو ديه وغسان كنفاني وماجد أبو شرار، تُحاصر اليوم بمعايير إعلامية تعيد تعريف البطولة وفق منطق السوق لا منطق القيم.

من يكتب الآن عن "يحيى السنوار" الذي استُشهد واقفاً ينشِد: "الحرية الحمراء بابٌ/ بكلّ يدٍ مضرّجةٍ يُدَقّ"؟

ومن يقرأ اليوم في شهادة السيد "حسن نصر الله"؟ موعظة تسمو إلى مستوى البطولة العرفانية والغيريّة الأخلاقية، وتضحيات تتجاوز الذات وتسمو بالفكرة والوطن والمبدأ والقضية وفلسطين، لتصبح رمزًا حيًّا يلهم الأجيال، كما فعل ماجد وغسان حين صاغا من الثائر "إبراهيم أبو ديه" أدباً خالدًا يرمز للثبات والوعي في مواجهة فقاعة نظام القيم الاستهلاكية التي تعظّم الأشياء الصغيرة وتُهمش القيم العميقة والعظيمة، فتسود الصورة الخادعة على الحقيقة الدامغة.

كما كتب ماجد وغسان عن بطل من تاريخنا الفلسطيني اسمه "إبراهيم أبو ديه"، نحتاج اليوم إلى من يكتب عن الأبطال الذين يواصلون المعنى نفسه في زمنٍ يفرغ البطولة من مضمونها.

أمّا "غسان كنفاني"، فقد التقط من شخصية "أبو ديه" بُعدًا آخر أكثر إنسانية وشاعرية. في ورقة من الطيرة من مجموعة أرض البرتقال الحزين، يظهر البطل ذاته لا كموضوعٍ للتمجيد، بل كتجسيدٍ للكرامة وسط الانكسار. أصيب بست عشرة رصاصة في ظهره خلال معركة "ميكور حاييم"، وشُلّ، لكنه ظلّ واقفًا بالمعنى الوجداني، يبتسم في وجه الموت ويطلب من رفاقه أن ينشدوا له موطني. ثلاثة من طلبة الطب في الجامعة الأمريكية في بيروت هم: جورج حبش ووديع حداد وأحمد الخطيب، انشدوا له وبكوه معاً. وحين تدخل ممرّضة عجوز لتقدّم له زهرة "الحنون" - الدم والتراب في رمزٍ واحد - يحتضنها "إبراهيم" كأنها الوطن كله، ويموت وهو يشدّ عليها.

في هذا المشهد "الكنفاني"، تتحوّل البطولة من حدثٍ كفاحي إلى تجربة روحية تُعيد الإنسان إلى جوهره: أن يُواجه الفناء بالابتسامة، وأن يترك خلفه معنى لا يُقاس بالانتصار أو الهزيمة.

وهكذا، يلتقي ماجد وغسان عند نقطة الوعي الكبرى: أن البطولة ليست فعلاً بطوليًّا بحدِّ ذاته، بل استمرار الضمير في وجه العدم. كلاهما كتب ضد النسيان، ضد التحريف، وضد تواطؤ الوعي مع الهزيمة. وكلاهما رأى في الأدب شكلاً من أشكال المقاومة، وسلاحًا لحماية الذاكرة من التزييف.

لقد أصبح "إبراهيم أبو ديه" استعارة كبرى لفلسطين نفسها: تقاتل واقفة، تُصاب في ظهرها بخيانات السياسة، تُشلّ لكنها تظلّ تفكر بالعودة، تموت وهي تشدّ على زهرة الحنّون، رمز الجمال الممزوج بالألم. وفي موته بدأت ولادة جديدة للثورة. وهنا، يتجاوز النص الأدبي حدود التوثيق إلى فضاء الفلسفة، إذ يُعيد تعريف البطولة لا كحالة نادرة بل كإمكانية إنسانية دائمة، كامنة في الوعي الجمعي حين يرفض الخضوع.

إننا إذ نستحضر اليوم، في الذكرى الرابعة والأربعين لاستشهاد "ماجد أبو شرار"، الذي اغتيل في روما يوم التاسع تشرين الأول/ أكتوبر 1981، هذا التلاقي بينه وبين "غسان كنفاني" الذي اغتيل في بيروت 8 تموز/ جويلية 1972، في صورة "إبراهيم أبو ديه"، فإننا نستحضر الزمن الذي كانت فيه الكتابة فعلًا من أفعال الحرية، والبطولة وجهًا آخر للحقيقة. كلاهما كتب من موقع الشاهد والشهيد معًا، وعلّمنا أن البطولة لا تموت.

نجونا.. ولكن!

بقلم: آلاء العقاد

الحمد لله نجونا من نار الإبادة،

من العدوان، من القصف، من كيد الأعادي.

عامان من وجعٍ، مرَّا كأنهما دهر،

لكننا ما انكسرنا… بقينا في الزادِ.

الحمد لله، نحن بخير،

وإن كانت الدموع تسكن المآقي.

نجونا، لكن فقدنا من نحب،

رحلوا وبقيت أرواحهم في الأفق الباقي.

فقدنا البيوت، فقدنا الدروب،

فقدنا الطفولة… والأمل المسلوب.

لكننا ما زلنا هنا،

نكتب على الجدران: "سنقوم."

الحمد لله… لا زلنا نحلم،

ولا زالت فينا الحياة تبتسم.

رغم كل شيء، ننهض من الرماد،

نحمل في قلوبنا الوطن، ونرسم.

فلتشهد السماء…

نحن من غزة، لا نُهزم.

سأذيعكم سِرّا..

بقلم: د. سعيد محمد الكحلوت – غزة (أخصائي الصحة النفسية)

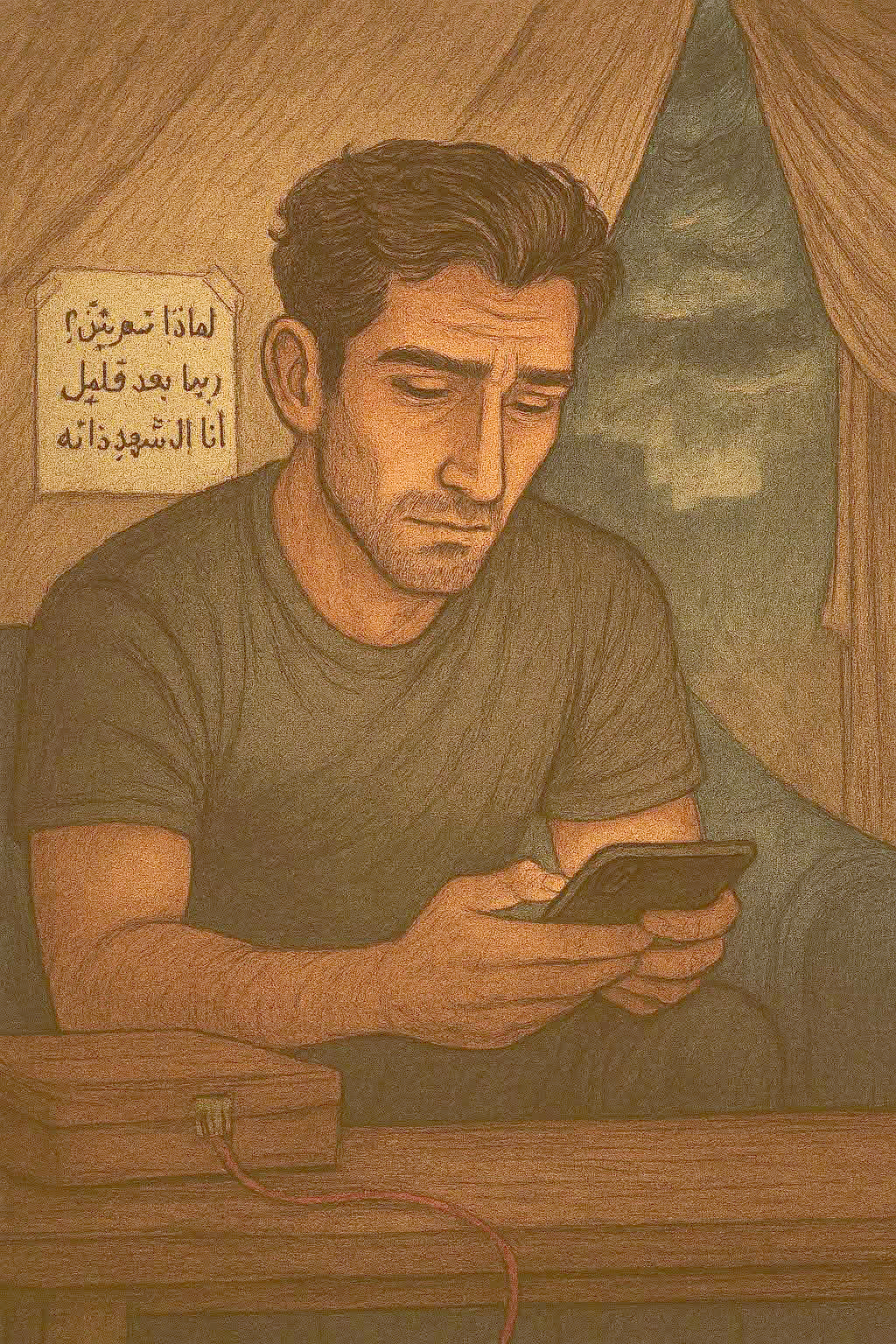

كمواطنٍ فلسطيني يعيش مع الموت في المكان ذاته، يزاحمه على الهواء والماء وفتات الحياة، طوال فترة الحرب لم أشاهد أي صورة أو فيديو يحتوي على مشاهد صادمة. بل كنتُ أوصي أصدقائي وأقاربي بالابتعاد عنها، لأن مشاهدة الموت يضعف صمودنا النفسي في اللحظة التي نحن فيها أحوج ما نكون إلى البقاء متماسكين.

كنت أقول لهم: "لماذا نموت مرتين؟! ربما بعد قليل أصير أنا المشهد ذاته"

أشترك أنا وأطفالي في الهاتف نفسه، لكل منا وقت محدّد. وقبل أن أسلّمه لهم ليشاهدوا حلقتهم اليومية من مسلسلهم المفضل، أقوم بتفقّد الأستديو بعناية لأتأكد من خلوّه من أيّ صور قد تُربك قلوبهم الصغيرة.

ففي هذا المكان المزدحم بالانفجارات، لا أستطيع أن أضمن إلى أين تزوغ لمساتهم، أو أيّ مشهد قد يعلق بأرواحهم ويشكّل تهديدا لحياتهم المرهقة بالخوف.

انفجر أمس وقف إطلاق النار وعادت الانفجارات إلى أحياء المدينة والمخيمات، في المساء، وبينما أقوم بتلك المهمة الشاقة على نفسي، وجدت في مجلد "الواتس" ما كنت أهرب منه دائما.

القذائف مرة اخرى، وأول ضحاياها - كما في كل مرة - الأطفال.

رأيت أطفالا بعمر الورد، لم يبقَ منهم إلا أشلاء صغيرة، تُجمع على عجل وتُوضع في حقيبة سيارة، والشنطة كلّها دم.

ربما ظنّ هؤلاء الصغار أن الحرب انتهت، وربما رقص جسد هذه الرأس المقطوعة احتفالا بنجاته، وربما تلك اليد الصغيرة لوّحت في الفراغ مودّعة الجولة الدامية.

وهذه الطفلة الغارقة في دمها.. ربما كانت قبل قليل تتهيأ لتناول الدجاج الذي حرمتها الحرب منه لعامين كاملين. كم مرّة جاعت هذه الأحشاء الصغيرة؟ كم ليلة نامت فارغة، وكم مرّة تقلّصت من الحرمان؟

غرقتُ في الأسئلة، حتى نَبَّهتني طفلتي بصوتها الطفولي: "خلص يا زلمة، بدنا نحضر الحلقة 28 من التغريبة!". ابتسمتُ، قبّلتها، وأعطيتها الهاتف بعد أن تأكدت أن الصور لم تعد موجودة إلا في صدري.

ثم جلستُ صامتا، أراقب ملامحها وهي تضحك بنفاذ قرارها، رغم أنها تعيش تفاصيل رواية التغريبة كاملة. بينما أنا ما زلتُ عالقا في الأسئلة: "لماذا؟ إلى متى؟ كيف؟

دعوني أخبركم سِرًّا آخر...

لا أحد ينجو حقا من الحرب، الموت فقط يؤجّل حصادنا قليلا، ونواصل نحن تنظيف هواتفنا من صوره.

ملاحظة غير ضرورية/ أنصح القراء من خارج فلسطين بضرورة مشاهدة صور الموت الصادرة من هنا لعلها تحرك ضميرا ما زال ينبض.

بقلم: د. آلاء القطراوي

أحبُّكَ يا الله

- أُحِبُّكَ لأنّكَ خلقتني لأعبدك، وعَرّفتني ماهية العبادة، والتي تبدأ من القلب العابد، المبصر بنورك ما لم تبصرهُ العيون المفتوحة، وأنّ العينَ التي ترى حقّاً هي عينُ القلب، ولا يرى القلبُ إلا حينَ يستطيعُ رؤيتك، ولا يراك إلا حين لا يرى سواك.

- أحبكَ لأنَّك نفختَ بي من روحك، فأدركتُ أنّ الجسدَ ظاهر الشيء (فرعه)، وأنَّ الروحَ باطنه (أصله)، وإذا لم يكن الأصلُ طيّباً لا يخضرُّ الفرع، وعبدٌ لا يعرف أصله، لن يصبحَ شجرةً وافرة، بل سيكونُ ذابلاً لا يورقُ، ولا يُثمر، فالروحُ تحتاج إلى ماءٍ عذب لسقايتها، وماء روحي العذب هو نوركَ الذي هي منه وإليه وبه.

- أحبّكَ لأنّك أذقتني حقيقة الفرح، وأنّ للمؤمنِ فرحٌ واحد لا يتجزأ، وهو أن يدك الفاعلة في كل شيء، لذلك أراك في المنع والعطاء، في المحن والمنح، في الظاهر والباطن، في البسط والقبض، في المنع والنفاذ، فكيف لا أفرح؟ وإذنك يسبق كل حدثٍ يقعُ في حياتي.

- أحبّك لأنّك لم تجعل الابتلاءَ إلا طريقاً للنورِ والبركة والمدد والجبر، وما كان إلا دليل حبّ، وبطاقة قُرب، ليس لأنّك تحبّ أن تراني حزينة، حاشاك، بل لأنّك تحبّ أن أنكسر بين يديك، وأن أثق بتدبيرك وخطّتك، وأن ألقي بكل خططي الواهية والتي لا معنى لها، أمام عظمتك وحكمتك وعلمك القديم بي، فإنك تعلم الخير لي أكثر من نفسي وإنك رحيم بي أكثر من أمّي.

- أحبّكَ لأنّك تحبّني، يقيناً بذلك، لأنّ حبي لك (ردة فعل)، وحبك لي هو (الفعل الأول)، لا يغيّر حبي لك أن تمنع عني، ولا أن تأخذ مني ولا أن يتعسر أمري ولا أن تسلبني أمرا من أموري الدنيوية، ولا أن يحزن قلبي، أنا أحبّكَ جدّاً في كل الأحوال، في الرخاء والشدة، وفي اليسر والعسر، وفي العطاء والمنع، فالله الله في حبّك، يا مالك الملك، ويا مالك قلبي وجسدي وروحي عليّ.

- أحبّكَ لأنّكَ تعلّمني كيف أحبّك، وقد ألقيتَ هذا السرّ في قلبي (استسلمي لأمري)، سرّ كل سرّ، وسنام أسنِمَةِ الرضا، وأعظم ما سرى في علاقتي بك، الرضا بأمرك بعين المحبّ لك لا بعين المجبَرِ على هذا، لستُ مُجبَرَة على حبّكَ والرضا بقضائك، إنّني راضية لأنّكَ تستحق ولأنّك أهلٌ لحبّي العظيم، وخضوعي الأتمّ، والذي يليق بالواحد الأحد الماجد الواجد الحي المحيي.

- أحبّكَ لأنّكَ أرسلتَ إلى الوجود، صاحبَ الجود، حبيبكَ سيّدنا محمد (صلى الله عليه وسلم) مرشداً وهادياً ورؤوفاً ورحيماً وحريصا علينا، يحزن لحزن إخوانه ويفرح لفرحهم، ولأنّكَ تركتَ لي ولكلّ أمّته، رقما للتواصل معه، ألا وهو الحبّ الصادق، والاتّباع المخلص، والصلاة والسلام عليه، فشكراً يا ربي كما يليق بجمالك وجلالك، يا بديعا ليس كمثله شيء، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

- أحبّكَ يا الله، وأثقُ بك.

بقلم: صباح بشير

أن تكون رفيقا للكتاب

إنّ ولوج رياض الكتب لهو رحلة سامية، تحلّق بالرّوح في فضاءات رحبة، وتشبع العقل بشتّى أنواع الحكمة والبصيرة، إنّه صعود بالنّفس إلى أوج المعرفة الفسيحة، وبساتين الجمال البهيّة الّتي لا تذبل.

فأن تكون رفيقا للكتاب يعني أن تسير في دروب النّور وقد أضاءت حروفه أيّامك، تتّخذه مرجعا وموردا، وتخلق منه أجنحة تحلّق بها في عالم مفتوح، تطلّ منها على نوافذ الكون، وتسافر في رحلة الفكر إلى ما وراء المعنى، مطلقا سراح الهديِّ في روحك، ومنعتقا من أسر الفكر وقيوده، تنسدل على كتفيّك نسائم الرّضا والسّرور، تنتعش روحك ويرتوي فكرك، وتتجلّى أمام عينيك أسرار الوجود، وكأنّك قد أوتيت مفاتيح الغيب، تفتح بها كلّ باب موصد، وتبصر كلّ خفي، لتغدو أنت القارئ والمقروء، في وحدة فريدة مع الكون وما فيه؛ فعلى جناحيّ الكتاب تحلّق المعاني، وبين دفتيّه تتفتّح أزاهير الحياة، تقلب الصّفحات فتسفر الكلمات عن وجوه بهيّة، وكأنّ الكتاب روح ناطقة، تترجم صمت الوجود إلى بوح مبين.

هو الكتاب إذًا.. ذلك الفلك الذّهبي الذي يُنَجّي الغارقين في لجج الجهل، نحمله على أكتاف الرّوح؛ لتبزغ شمس العقل في سمائنا، وإذ نتّخذ من حروفه وسائد، نرى أحلامنا تحلّق نحو النّجوم، وتزهر في أعماقنا دهشة لا تذوي.

نقرأ.. فيعرفنا القرطاس والقلم، والخيل واللّيل مرحّبة، تتسابق بنا لنبلغ فجرنا الجديد. وحينئذ، تستيقظ البصيرة على وهج البيان، فنمعن فيه عشقا وتعمّقا حتّى تصدح حناجرنا بالنّشيد، كأنّنا ناي يشدو بألحان الرّوح، ثمّ يصحو الوعي على سحر البيان وروعة الإنشاد.

شعر: سائد أبو عبيد

صلواتٌ في آخر الليل

قد ضلَّ هذا النَّومُ عَنْ عَينَيَّ

أَرشَدَني إِلى صَحوٍ رَشِيدٍ ثَغرُكِ المَقمُورُ والمَحفُوفُ بالأَعنابِ

خَمَّرَ لهفَتي بِالشَّوقِ

وانْدلَقَتْ على شَفتَيْكِ سُقيَا الكَوثَرِيَّةِ ليسَ تُشبِهُها الخُمُورْ

قامَ اللَّافَندَرُ يَشتَهي كَفَّيْكِ

أَوصَلَهُ إِليكِ تأَوُّهُ النَّشوانِ في صَحراءَ قبلَ مَجِيءِ سُندُسِكِ الشَّهيِّ

أَقولُ يَملأُني الضَّياعُ قُبيْلَ أَنْ تَلِجِي المَسافَةَ والعَقَارِبَ بِالرَّنينِ

فَصِرتِ صَوتيَ

أَيُّها الصَّوتُ المُقدَّسُ لا تَغِبْ عَنِّي فَيقتُلُني الحَنينْ!

أَنا بي سُؤَالٌ حائِرُ يَمشي، ولا يَمشي!

وقد ضلَّ الطَّريقَ

أُحبُّ غَمزَكِ لي ليُرشِدَني الخُرُوجَ مِنَ الفَراغْ

وأُحبُّ أَنْ تحظَى مَرَايا الوَقتِ مِثليَ بِاتِّضَاحِكِ

فَاغْسِلي بِيدَيْكِ مِرآتي فقد طَمَرَ الغبارُ بَريقَها

هُشِّي اليَباسَ فقدْ تَكدَّسَ في الحَوافْ

ولقد تلكَّأَ في الطِّريقِ جَوارِحٌ أُخرى

فَمُوبُوءٌ طَرِيقُكِ كُنتُ أَحسِبُهُ سَبيلًا يَستَريحُ الرَّوضُ فيهِ

ويرتخي في جَانِبيْهِ المَاءُ

أَو تلقي القَناديلُ الوِشاحَ عليهِ

نَستَهدي بها وجْهَيْنِ مَنقُوشَيْنِ في هذَا الوُجُومِ بِزَهرةِ الحِنَّاءِ

مُوسُومَيْنِ بِالنَّبعِ الزُّلالِ

مُوشَّحَيْن بِلازَورْدَ

مُوضَّحيْنِ على ضِيَاءْ

قالت ستأْخذُني إِليكَ؟

تردُّني مِنْ مُفرداتِ الغَيبِ والنِّسيانِ

تجمعُني أَخيرًا بعدَ هذا التِّيهِ في كُوخٍ صَغيرٍ

تَنضَحُ الأَصداءُ فيهِ على اشْتِهاءْ؟

سيَكونُ غَضًّا نَدهُكَ القَزَحيُّ باسميَ كالبَنَفسَجِ في غَرائِزِهِ مَنامَاتُ العَبيرْ!

قالت وحينَ ارتَجَّ هذا الكونُ خُذْني في يَقينٍ يَسنِدُ الأَشذاءَ في جَسَدي

أَنا المُنهارةُ، الحُلْمُ الجريحُ، الوردةُ المكسورةُ، المَسفوحُ بهجتُها بلا سَببٍ

أُحاولُ أَنْ أَكونَ لَديكَ مُتِّخِذًا ثَبَاتيَ في العُروجْ

أَمَّا أَنا فالحائِطُ المُثقوبُ أُخفي ما تصدَّعَ بي

ومِنْ فَرطِ الجُروحِ بَكيْتُ في الصَّمتِ الجَليلْ

الحائِطُ المَثقُوبُ صَدرِيَ صارَ صَومعَةً تُصلي فوقَهُ هذي النُّدوبُ

هَمَسْتُ يا هذا اصْطَبِرْ لا تنهدِمْ سيشبُّ وردُ حبيبتي يومًا عليكَ

يزيلُ عنكَ نجيعَكَ الأزليَّ يطردُ من قُروحِكِ ما تبقى مِنْ عَنَاكِبَ

يَضمَحِلُّ الصَّدعُ عنكَ يَصيرُ ذِكرى كلَّما جَالدتَّ نفسَكَ بِالثَّباتِ وبِالصُّمودْ

أُخفي جُروحيَ كلَّها عنها وآهاتٍ سَحَقتُ جَمُوحَها

وطَرَدتُّ إِيقاعًا حزينًا كانَ يأكُلُني رُويدًا في المَآتمِ

يقضمُ الأَوتارَ في قِيثَارةٍ مَحشُوَّةٍ في الصَّدرِ عَنْ زَمَنٍ عَتيقْ

قالت أَنا فَتُثَقِّبُ الآهاتُ جُمجُمَتي

أُروِّضَها وأُرجِعُها إِلى عَدَمٍ ليَخطِفَها بعيدًا،

أَستَريحُ على يَديكَ

تُقَلِّبُ القَمَرَ الذي يَسري بِكُحليَ فوقَ جِفنِيَ تحتَ جفنِيَ

ثمَّ تَهمِسُ يا شَذيَّةُ لا تَناميَ

قَد تَلكَّأَ مُوعِدُ النُّومِ الثَّقيلْ

ولكي أَرَاكِ يَهُبُّ عِطرُكِ مِنْ مَسَاحاتِ الشُّرُودِ فلا تَوارى في فَراغٍ أَو عدمْ

ولكي أَراكِ تُقَطِّرينَ النَّجمَ مِنْ عَيْنَيكِ مِنْ خلفِ الضَّبابِ

تُلَمِّعينَ بِفِضَّةِ الهَذَيانِ رَقصَكِ فوقَ مَجمَرَةِ الطَّريقْ

قالت يُخادِعُني الثَّباتُ فكلُّ وجهٍ كنتُ أَحْسِبُهُ صَدِيقًا غابَ عنِّي

قد تَلاشَى!

قُلتُ والنَّجمُ المُضيءُ؟

فَرَدَّتِ النَّزفُ المُضِيءْ!

قامَ التَّنهُّدُ بينَنا صَلَّى ولا أَدنى مَوائِدَهَ الشِّفاءُ على الحَواريِّينَ

فازْدَحمَ الدَّعاءُ متى سَيُبرِأُ جُرحَنا ربُّ السَّماءْ!

صعدُ الأَنينُ على المَسِيحِ

رَأَيتُهُ صَلَّى

فعَانقَني المَسِيحُ

رأَيتُني هذا المَسيحْ

المُثقَلُونَ مِنَ الحَياةِ على الحَياةِ وفي الحَياةِ هُمُ كَمَريمَ والمَسِيحْ!

عهدًا لن ننسى

بقلم: بشرى أبو شرار

كيف لي أن أنسى وقفتي بباب دارنا، والخال "فاروق" يصل إلينا يقود دراجته النارية، أمضي معه عبر ممرنا الطويل حيث شرفة مطبخنا الزجاجية، يأخذ مقعده، ينفث دخان سيجارته، وأمي وقد جهزت ركوة القهوة، تحمل فنجان قهوته وهو ماض في سرد حكايات تعلق قلبي بها، لم ينتبه أني أرهف السمع لحديثه، وترنيمة شدو تصلني حين ينادي أمي باسمها "شريفة"، تبدأ أمي تسأله:

• ما الجديد يا أخي؟

• لا أعرف يا "شريفة" ماذا أقول لك، ذهبنا بعيدًا حيث مشارف "غزة" نبحث عن الشهداء، الجثث ملقاة في كل مكان، القلب حزين، صرنا نبحث عن قلائد تحمل الأسماء كي نستدل على ابن عمنا "شريف"، وأمل لأن نجده بين الجثث المترامية من حولنا، هي مأساة لن تنسى ولن تسقطها الذاكرة.

• هل وجدتم "شريف"؟

• لم نجده والبحث عنه أوجع قلوبنا من هول ما رأينا، جثث المقاتلين تحللت، غابت ملامح وجوههم، لا أحد يصل إليها ليسكنها التراب.

يمضي الخال "فاروق"، وهو لا يعرف أن الحزن سكن قلبي، أشلاء متقطعة، جثث متفحمة، قلائد نقشت عليها حروف الأسماء و"شريف" لن يعود، لن يعود.

دومًا يذكِّرني اسم الخال "فاروق" بمأساة حرب الأيام الستة 1967، وكيف كان يأتي إلينا، وجدَّتي تجلس خلفه على الدراجة النارية كي يستطيع الوصول إلينا عبر الطرقات الضيقة تحت وابل من القذائف فوق رؤوسنا.. رحلت أمي، رحلت جدتي، وعاش الخال "فاروق" في "غزة" حيث أسرته وأبنائه وأحفاده، اليوم لحق به غدرهم وصار تحت الردم هو وزوجته "سعاد"، أبناؤه، وأحفاده، هو لم يكن يعرف أنه سيكتب الفصل الأخير من مأساة شعبنا، وما قبل الفصل الأخير يوم كان يبحث عن "شريف" بين الأشلاء، اليوم من سيبحث معنا عن الخال "فاروق" من تحت الركام والردم!؟ عهدًا لم ولن ننسى..

ماذا لو أحبّتك كاتبة فلسطينية؟

بقلم: ثورة ياسر عرفات

ستكون حكايةً تتناقلها الحروف كما تتناقل الريح رائحة الزعتر من سفوح الجبال.

سأكتبك في دفاتري كما أكتب أسماء الشهداء، بخطٍّ لا يعرف الانكسار، وبحبرٍ يشبه دمنا الذي يسقي تراب الوطن.

ستقرأ نفسك في نصوصي، وستسمع صوتك بين كل فاصلة ونقطة، وستجد أنك تسكن المسافة بين كلماتي كما يسكن الوطن قلب المقاوم.

سأحبك كما نحب الأرض… حبًّا لا يتراجع رغم الحصار، لا يضعف رغم الجراح، ولا يتوقف مهما طال الغياب.

سأغزلك كما تُغزل الكوفية بخيوط بيضاء وسوداء، يجتمع فيها النقاء والصلابة.

سأجعلك عنوانًا لكل قصائدي، وأحفر اسمك على جدار قصتي كما نحفر أسماءنا على حجارة بيوتنا قبل أن يهدمها المحتل.

لكن حذارِ...

فإن جرحتني، لن أكتبك وجعًا عابرًا، بل سأكتبك نكبةً تُدرّس للأجيال.

سأجعل نصوصي ميدانًا، وحروفي حجارة، وجملك هدفًا لكل قارئ يعرف أن الحب ليس ضعفًا، بل مقاومة أخرى لا تقل شرفًا عن البندقية.

معك.. لن أكون مجرد امرأة تُحب، بل امرأة تُقاتل بالحرف، تُحاصر بالحلم، وتحررك كما تحرر فلسطين من قيدها.

سترى في عينيّ خارطة الوطن، وفي قلبي نشيد العودة، وفي صوتي هتاف الميادين.

وحين أكتبك، سأكتبك كما تُكتب الأوطان التي لا تُباع، وكما يُكتب المجد في دفاتر الثوار.

فحبّي أنا، يا من أحببتك، ليس قصيدة عاطفية تُقرأ ثم تُنسى.. إنه وعدٌ، وعهدٌ، وقَسَمٌ على أن أبقى، كما تبقى فلسطين في قلوب أبنائها، عصيّة على النسيان، وعلى الانكسار.

انتظرنا أيّها الأمل

بقلم: غدير حميدان الزبون - فلسطين

انتظرنا أيّها الأمل،

ولا تَمْضِ على عَجَل،

فالعيدُ لم يُكمِلْ أناشيدَه،

والأطفالُ لم يُطِلّوا من نوافذِ الغيمِ بعد،

والقُبَلُ

ما زالت مؤجَّلةً على جَبينِ الحقول.

ها قد عادَ الرعدُ يَقرعُ الطبول

قبلَ أن يهدأَ نشيدُ الحصاد،

عادَ الموتُ بالهطول،

يحملُ رائحةَ البارود

على كَتِفِ المساءِ،

ويذرّ رمادَه فوقَ البياراتِ بلا وَجَل.

كانتِ البرتقالةُ تُصلّي للشمسِ

قبل أنْ تُعتقل.

يا وطنَ الوجعِ الجميل،

كم مرّةً عُلّقَتْ أحلامُنا على الأسلاك،

وكم مرّةً

بسطَ الأطفالُ أيديهم للسماء

ليعيدوا نجمةً

سقطتْ من خوذةِ جنديٍّ.

نحنُ لم نُكملِ الفرحَ بعد،

يا أملُ،

ابقَ قليلاً ولا تَسَلْ.

خُذْ من عيونِ اليتامى نورَكَ،

ومن دموعِ الأمهاتِ وضوحَكَ،

ومن شقائقِ النعمانِ لونَكَ،

ولا تَغِبْ،

ففي غيابِكَ

تُطفئُ القرى قناديلَها،

وتنامُ القدسُ على جُرحٍ مفتوح.

ابقَ،

ولو خيطَ ضوءٍ في جدارِ الليل،

ولو همسَ طائرٍ في ليلِ الحصار،

ولو دمعةً

تُزهرُ في تربةٍ

فقدتْ أبناءَها.

انتظرنا أيّها الأمل،

ولا ترحلْ على عَجَل،

فما زالَ فينا

قلبٌ يُشبهُ فلسطينَ

كلّما انكسرَ،

أزهَرَ من جديدٍ،

واكتمل.

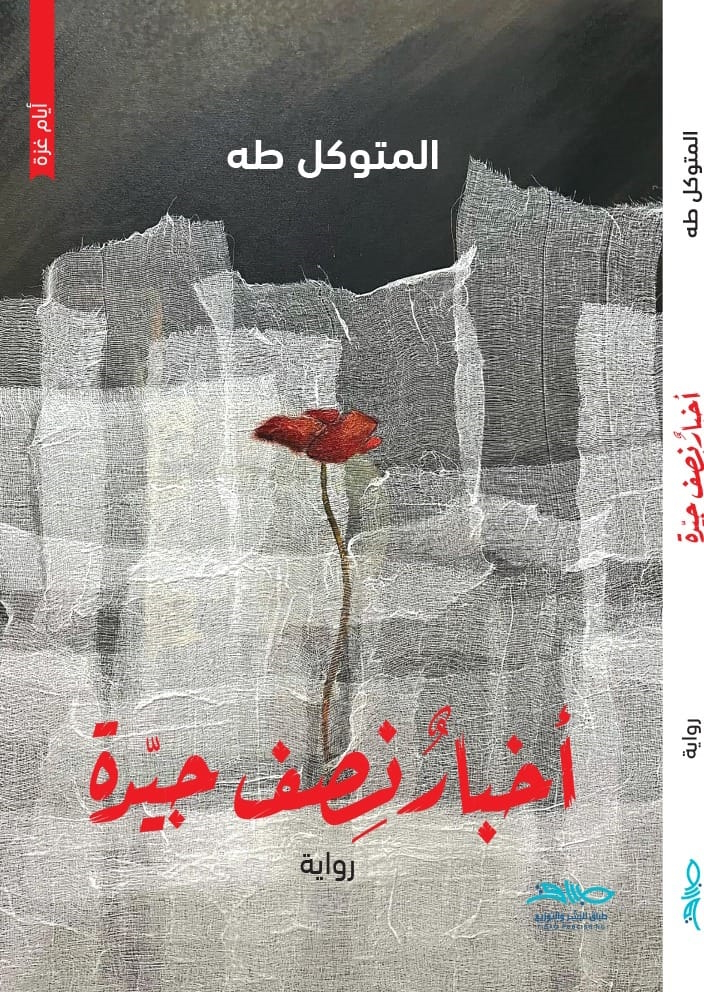

"أخبار نصف جيّدة" للأديب "المتوكل طه".. رواية فلسطينية ضمن القائمة الطويلة لجائزة أبي القاسم الشابي

بفيض من الفخر والاعتزاز ومزيد من العظمة والانجاز، تتقدّم وزارة الثقافة بأحرّ التهاني إلى الشاعر والروائي الفلسطيني الكبير "المتوكل طه" بمناسبة اختيار روايته اللافتة "أخبارٌ نصف جيّدة" ضمن القائمة الطويلة لجائزة أبي القاسم الشابي للأدب العربي دورة 2025. فـ "المتوكل طه" لم يكن شاعرًا عاديا، فكيف به وهو ينسج بالرواية كوفية الوطن وعباءة التاريخ وثوب تراث الذاكرة، فالرواية هي من تكتب هذا الرجل، وهي من تخلّده ليظل ذكره في العالمين.

إن هذا الإنجاز الأدبيّ الرفيع ليس غريبا على قلمٍ مشبع بالحقيقة والقصيدة والوطن، ينحت كلماته من صخر الذاكرة الفلسطينية، ويمدّ سرديته بجذور الأرض وظلال النكبة، ويمضي بلغةٍ مُتقدة تكتب الوطن كنبضٍ حيّ في الورق وفي قلوب القارئين.

"أخبارٌ نصف جيّدة" هي شهادة جمالٍ في زمن القبح وصوت من ضمير وطن يكتب كي لا يُنسى ويحملُ عنّا حكاياتنا المتروكة على أرصفة التاريخ.

نبارك للشاعر والزميل والرجل الوطني الفلسطيني "المتوكل طه" هذا التقدير العربي المستحق، ونؤمن أن ما يكتبه أكثر من أدب وأعمق من رواية، إنه عمل وطني وأدبي وهوية ناطقة ومسؤولية وطنية كبيرة. وإننا في وزارة الثقافة نثمّن هذا الاختيار، ونتمنى أن تكون الجائزة من نصيبه، فهذا هو "أبو القاسم الشابي" الفلسطيني، والذي رصف القصيدة بأحرف الرواية فكتب الوطن.

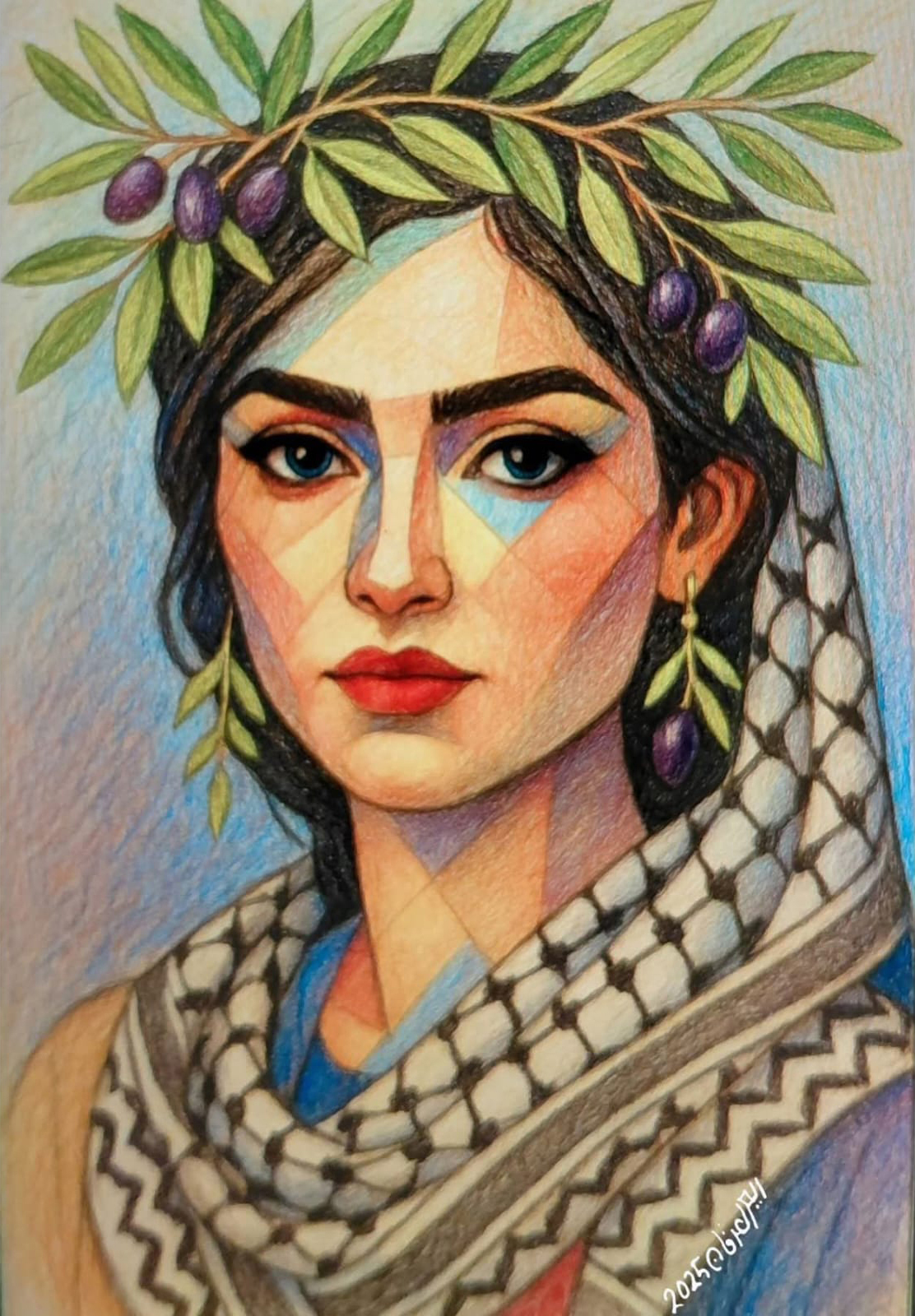

فنّانة فلسطينية من غزة تطلق عصافير الشمس

بقلم: نصار إبراهيم

"ريم عرقان" (Reem M Arkan) فنانة فلسطينية من غزة، تشقّ طريقها بثبات، تتجاوز بدايات الخطوط والألوان، وتصعد كما غزة.. تتجاوز اللحظة وتذهب نحو الكون.

لقد فاجأتني.. فقد تابعت أعمالها اليدوية الفنية منذ البدايات... ثم فجأة وجدتني أمام فنانة تلقي بنفسها في فضاء العالم وبحوره...

في أعمالها الجديدة نضوج ساحر... يعكس تحوّلا عميقا في الوعي، هذا يعني أنها أصبحت تدرك أن رسالتها الفنية تجعل من فلسطين رسالة كونية... فارتقت بأدواتها وألوانها ورموزها الكثيفة لكي تستجيب للتحدي.. وليس مجرد تدريب مدرسي.

من هنا ذهبت "ريم" نحو الوضوح والصرامة في لوحاتها بما يقارب علم الرياضيات... خطوط واضحة ومحكمة، لكنها مسكونة بشجن ونظرة حالمة لوطن وحياة مشتهاة. الرموز أو الثيمات في أعمالها، رغم أنها معروفة وحاضرة في التجربة التشكيلية الفلسطينية، إلا أنها في حاضر ريم تأخذ معنى الإصرار والعناد والتحدي... قد يتم تدمير البيت ومحو الذكريات في الزوايا الأليفة "فالإنسان قد يُدمّر، لكنه لا يُهزَم"، فالروح تعيد التذكير ببدايات التكوين الفلسطيني وثوابته.. غصن الزيتون وحبّاته، الكوفية، نظرة المرأة الفلسطينية الواثقة المستقرة وكأنها تسير على السِّراط المستقيم.

أمل عميق يتبدّى، موهبة تنبني في بوتقة الصهر اليومية فتبدع أعمالا تليق بوطن وأحلام وأمنيات تقيم في أعماق امرأة غزّيّة ترفض الخضوع... فتعيد إبداع الجمال كما تراه وتعرفه وتؤمن به.

هذه هي فلسطين الجميلة كما نراها ونحلم بها، إننا نعيد إطلاقها كالعنقاء من تحت الرماد، أو كعصفور الشمس يحلق صاعدا نحو أحلامه المشتهاة.

الأديبة "صباح بشير" لجريدة "الأيام نيوز": الكتاب.. بوصلة تهدينا إلى اليقين في زمن التيه

أجرى اللقاء: بن معمر الحاج عيسى

حين نقترب من تجربة الكاتبة والناقدة الفلسطينية "صباح بشير"، ندرك أننا أمام صوتٍ أدبي نسوي استطاع أن يُعيد تعريف الكتابة بوصفها فعلًا ثقافيا وموقفًا وجوديا، لا مجرد أداة للتعبير. فهي من الأصوات التي لا تكتب لتقول فقط، بل لتسائل وتفكك وتعيد تركيب الصورة في وعي القارئ العربي والفلسطيني على السواء.

منذ أن أمسكت بالقلم في سنواتها الأولى، كانت الكتابة بالنسبة إليها امتدادًا للذات، ومساحةً للبوح والتعبير عن كينونةٍ متأججة بالأسئلة والقلق الإبداعي. ومع تطور تجربتها، تحول هذا القلم إلى مشروع فكري متكامل يتقاطع فيه الأدب مع النقد، والهوية مع الذاكرة، والمرأة مع الإنسان.

في أعمالها الروائية والنقدية المُتعدّدة، مثل "رحلة إلى ذات امرأة" و"فرصة ثانية" و"شذرات نقدية" و"نفحات من النقد"، يتجلى وعيها اللغوي والفكري العميق، إذ تمزج بين الحس الإنساني والتحليل الثقافي، وبين العاطفة والعقل في توازنٍ نادر. لا تتعامل "صباح بشير" مع الكتابة كترفٍ فكري، بل كضرورة حياتية تنبع من إحساسها العميق بالمسؤولية تجاه الإنسان والمجتمع، وتجاه قضاياها الكبرى كفلسطينية وامرأة ومثقفة.

لقد شكّلت تجربتها مسارًا نوعيا في المشهد الأدبي الفلسطيني الحديث، إذ تسعى عبر مقالاتها ودراساتها النقدية إلى تأسيس خطاب ثقافي بديل يواجه التبسيط والسطحية، ويعيد الاعتبار إلى الفكر النقدي ودور المثقف في زمن تتنازع فيه القيم والمعايير. فهي لا تفصل بين الإبداع والفكر، بل تراهما جناحين يحلقان بالإنسان نحو وعيٍ أرحب وأعمق.

إلى جانب كتابتها الإبداعية، كان حضورها المهني في موقع نادي حيفا الثقافي ومشاركتها في المؤتمرات الأدبية داخل فلسطين وخارجها شاهدًا على مثقفة فاعلة لا تكتفي بالتنظير، بل تمارس الثقافة كمشروع وطني وإنساني حي.

إن "صباح بشير" تمثّل اليوم أنموذجًا للكاتبة التي تؤمن بأن الكلمة يمكن أن تكون فعل تغييرٍ حقيقي، وبأن الأدب حين يلتزم بالإنسان، يتحول إلى مساحة للوعي والتحرر.

الأيام نيوز: كيف تصفين اللحظة الأولى التي أمسكتِ فيها بالقلم؟ هل كانت ولادة شعور أم استجابة لحاجة داخلية؟

صباح بشير: إن الحديث عن شغفي بالكتابة والقراءة، هو كشفٌ عن جوهر روحي وفكري ووجودي، فهذين الفعلين - القراءة والكتابة - ليسا منفصلين، بل هما وتَران يعزفان سيمفونية حياتي. الكتابة هي النفَس الذي أتنفّسه، والنافذة التي أرى منها العالم وأعيد تشكيله، هي محاولة دائمة لترجمة الفوضى الصامتة في الأعماق إلى نَظمٍ بليغ، وتشكيل الجمال العابر إلى حقيقة خالدة، أجد فيها مكاني ومنصتي التي أُطلِقُ منها صوتي إلى فضاء الوجدان.

أما القراءة، فهي رحلة اكتشاف لا تنتهي، هي الفعل الذي يسبق كل إبداع، والمنبع الذي يروي أرض الفكر، وهي حوار حميم مع العظماء وتلاقح للأرواح والمدارك، أرى فيها مرآتي التي تلهمني، والبوصلة التي تهدي خطواتي في متاهات البحث والنقد.

كانت لحظة الإمساك الأول بالقلم بمثابة ولادة شعورية عارمة، تلتها استجابة منطقية لحاجة داخلية مُلِحة، لم يكن الأمر قرارا فكريا، بل كان اندفاعا وجوديا أشبه بالاستسلام لنداء خفي، كان القلم في حينها أداة تمتد نحو إحساسي، لم أكن أكتب لأقول شيئا، بل كنت أكتب لأثبت أن هذا الوجدان يملك لغة تتجاوز النطق العادي، كانت تلك اللحظة شعورا مقدسا بالقدرة على الابتكار، واستجابة عقلانية ومنطقية لأعمق حاجة في النفس، وهي التعبير عن الذات.

هي محاولة جادة؛ لوضع النقاط على حروف التساؤلات الكبرى، كما أنها سعيٌ لتجاوز فناء الجسد ببقاء الكلمة، وكوني ناقدة، أصبحت الكتابة هي المنصة التي أمارس بها فعل التفكيك وإعادة البناء، وتحليل النصوص وكشف جمالياتها وأبعادها الفكرية.

من هنا، كانت اللحظة الأولى صهيل الروح، وكانت الرحلة التي تلتها هندسة العقل في خدمة ذلك الصهيل؛ القلم لم يُمسِك بي، بل أنا التي احتضنته لأجيب على نداء الفطرة والوعي معا.

الأيام نيوز: ما الدور الذي لعبه والدكِ في تشكيل وعيكِ الأدبي والإنساني؟ وهل ما زالت كلماته ترن في ذاكرتكِ أثناء الكتابة؟

صباح بشير: إن الحديث عن دور أبي (رحمه الله) في حياتي هو حديث عن النبع الأول الذي ارتوت منه روحي، وعن الشعلة المتقدة التي أنارت دربي، والتي لا تزال مضيئة في قلبي ووجداني، فهو المعلم والمؤسس الحقيقي لكياني الأدبي والإنساني، لم يقتصر دوره على التوجيه الأبوي، بل تجاوز ذلك ليصبح منهجا حياتيا ودرسا في العشق المعرفي.

في فترة الطفولة، قدّم لي الكتاب؛ كمفتاح للمعرفة، كان الفضل كله له ولمكتبته البيتيّة الوارفة، التي كانت عالما متكاملا من الفكر والجمال، بفضله اكتشفت سحر القراءة مبكرا، وتذوّقت عذوبة اللغة العربية من مهدها، حيث كان اهتمامه، وحثي المستمر على القراءة، يغرسان في نفسي بذور هذا العشق، هو من علمني أن الكتاب ليس وعاءً للمعلومات، بل هو جسر نحو فهم النفس والآخر، ومداد يغذي الرؤى.

هذه البداية المتينة والرعاية الثقافية في سن التأسيس، هما اللّتان هيأتا التربة الخصبة لخطواتي الأولى بالقلم، بدءًا من خربشاتي الطفولية وخواطري الأولى، وصولا إلى النشر في صحيفة "القدس" في المرحلة الثانوية، ثم الصحف المتنوعة - عربيا ومحليا - والمواقع الإلكترونية بعد ذلك.

أما على الصعيد الإنساني، فقد كان أبي نبراسي الأخلاقي، الذي غرس فيّ قيم الحياة النبيلة واحترام الإنسان، وقد زرع بي حب الحرف. بفضله، آمنت أن الكلمة الصادقة هي أداة للتغيير، ووسيلة للدفاع عن قضايا الإنسانية.

عندما أكتب، أستشعر وجوده كرقيب حنون وكمحفّز واعٍ، وعندما أقف أمام خيار لغوي أو موقف نقدي، أستحضر قيَمه في الصدق والنزاهة، والبحث عن العمق لا السطح. وما أنا اليوم إلا ثمرة لغرس يده الطاهرة، رحمه الله، فما زال حضوره الفكري يرتقي بنصوصي ويزيدها عمقا وإنسانية.

الأيام نيوز: كيف أثّرت دراستكِ في العلوم الاجتماعية والثقافية على رؤيتكِ للكتابة والنقد؟

صباح بشير: لقد كانت دراستي في حقل العلوم الاجتماعية والإنسانية والثقافية، تحوّلا في الرؤية، إذ منحتني عدسة تحليلية نافذة، أرى بها فِعلَي الكتابة والنقد في عمقهما البنيوي والاجتماعي، فارتقى فعل الكتابة في نظري بفعل هذه العلوم، من تعبير ذاتي إلى فعل سوسيو- ثقافي متجذّر في تربة الواقع، أدركت أن النص ليس كيانا منعزلا يولد من فراغ، بل هو نتاج حتمي لسياقاته المعقدة، ومرآة تعكس الواقع، وصراع للطبقات وتشكيلات للهوية وتناقضات المجتمع، لم يعد القلم بالنسبة لي أداة لترجمة الأحاسيس الباطنية فقط، بل أصبح مشرطا معرفيا يفكك الأنساق والهوامش.

أما النقد، فقد تجاوز عندي حدود التقييم الجمالي أو الشكلي؛ ليصبح مشروعا ثقافيا شاملا، وبفضل منهجيات التحليل السوسيولوجي والأنثروبولوجي، أضحى هدفي الأساسي هو الكشف عما يربط النص بـالنسيج الثقافي الأكبر، والبحث عن الخيوط الخفية التي تشد العمل الأدبي إلى الظواهر الاجتماعية والاقتصادية والتاريخية.

هكذا، ارتقى النقد عندي ليصبح عملية تعرية متعمدة للأيديولوجيات الكامنة، وكشفا دقيقا لمنابعها وآثارها المحتملة، وفعلا مسؤولا غايته إنارة بصيرة المتلقي، وتمكينه من ارتياد أعماق الواقع برؤية نافذة وشاملة.

لقد منحتني هذه الدراسة وعيا بأن الأدب ليس ترفا، بل هو قوة فاعلة، وأن مهمة الكاتب والناقد هي قراءة العالم وتحليله، لا وصفه والاحتفاء به.

الأيام نيوز: تقولين إن الكتابة هي "فيض من الروح" و "فن البوح الصادق"، هل يمكن أن تكون الكتابة أيضًا شكلًا من أشكال المقاومة؟

صباح بشير: حين ربَطتُ الكتابة بفيض الروح وفن البوح الصادق، قصدت أن الروحانية المتدفقة والصدق العاري، هما بالضبط ما يرفع الكتابة من كونها تأمّلا هادئا إلى مرتبة الفعل المقاوم، فالكتابة هي الأداة الأقوى لتشكيل هذا الوعي وتحصينه، إنها المعركة التي تُخاضُ بأحرف من نور ضد ظلام الجهل.

وهنا، أرسم للكتابة منزلة رفيعة، فهي فيض روحي عارم، يمثّل انسيابا فطريًّا متدفقا للجوهر العميق للذات، حيث تتجلى من خلاله خبايا النفس ومكامنها وأحاسيسها المكنونة، وهي في الآن ذاته فن البوح الصادق، إذ ترتقي بعملية الإفصاح عن المخزون الداخلي إلى مصاف المهارة المتقنة، لتحول تلك الانفعالات والتجارب إلى صيغة لغوية أصيلة خالية من الزيف. الكلمات فيها أرشيف حي لا يمكن مصادرته، والكاتب الصادق، يسعى لزرع بذور الأمل في تربة اليأس.

لعل هذا هو أعظم أشكال المقاومة؛ أن تصرّ على أن الإنسان بما يحمل من كرامة وقدرة على الحلم، أكبر من الظلم.

الكاتب الصادق، الذي ينبع قوله من بوح الروح، هو الذي يعيد الكلمة إلى أصلها الواضح، ليُبقي على جذوة التفكير الحر متّقدة في عقول المتلقين، والكتابة تراكم من الوعي، ينتقل من جيل إلى جيل، وهي فعل متجذر يقاوم النسيان ويناهض التهميش، يؤكد على أن القلم حين يمتلئ بالصدق، يصبح أداة للمحبة، موجهة نحو الإنسانية، فهي تعلو إلى مصاف التأثير الحقيقي، والصدق هنا هو جوهر العملية الإبداعية ذاتها، وشرط وجودها، وحين يخلع الكاتب عن نفسه ثوب التصنع، يصبح قلمه جسرا آمنا تعبر عليه الأحاسيس والمخاوف والتجربة الإنسانية بكل تعقيداتها، دون تجميل أو مواربة. عندها فقط، يتحول النص إلى بوح للروح، ويغدو النبض الداخلي، بكل ما يحمله من ارتعاشات وأسرار، مادة شفافة تتشكل منها الحروف، فتصل إلى المتلقي بنبضها الحي؛ لتلامس روحه دون حواجز.

الأيام نيوز: لمن تكتبين حقًّا؟ وهل تغيرت هذه الإجابة عبر مراحل حياتكِ؟

صباح بشير: في البدء.. كتبتُ لنفسي، للأنا التي تسكنني؛ وللروح التي تسعى لترتيب فوضاها الداخلية عبر الحروف واللغة.

الكتابة هي الملاذ لتثبيت الهوية في زمنٍ يتسارع فيه التلاشي، وهي فعل استنطاقٍ للظلال الكامنة في أعماق الذات، غير أن هذه الكتابة التي بدأت بوحا للنفس، ما برحت تتطور وتتّخذ أبعادا جديدة على امتداد مراحل العمر المتعاقبة، فبعد أن كانت بوحًا ذاتيا خالصا، تحوّلت إلى فعل مشاركة عميق موجه نحو الآخر، نحو كل روحٍ لم تجد صوتها بعد، فلم أعد أكتب لنفسي وحسب، بل أكتب لجميع القراء، للمتلقي الذي يرى انعكاس أزمته في مرآة نصوصي، لأنسج خيطا خفيا من التواطؤ الروحي معه.

أكتب للغة الضمير الجمعي، لمن أراد أن يرفع جبهته في وجه الزيف، وللإنسانية الباحثة عن بصيص ضوءٍ وسط العتمة.

وهكذا، صار القلم رحلة من الذات المنغلقة إلى العالم المفتوح، من تأمل الحياة إلى عمقها.

الأيام نيوز: كيف تتعاملين مع لحظات الصمت الإبداعي؟ هل تعتبرينها جزءًا من النضج أم تحديا يجب تجاوزه؟

صباح بشير: إن لحظات الصمت الإبداعي ليست زمنا ضائعا أو فراغا يخشى منه، بل هي تأجيل ضروري وفترة احتضان عميق، تكمل فعل الكتابة ذاته. لا أراها تحديا، بل أعتبرها جزءا أصيلا من رحلة النضج الأدبي والروحي.

هذا الصمت، هو في حقيقته صوت الأرض التي تُجهّزُ نفسها للزرع؛ هو مرحلة تصفية للرؤى، واجتراحٍ لمدادٍ جديد، حيث تنكفئ النفس إلى الداخل لتعيد شحن خزان التجربة والوعي، وهو ذات الوقت، الذي يتخثر فيه المعنى ويتعمق؛ ليتحوّل من فكرة إلى جوهر مكثف، لا يقبل الترهل عند لحظة البوح.

أتعامل مع هذا السكون؛ كهدنة تتيح للغة أن تستريح من ضجيج الاستخدام؛ لتستعيد عذريتها وقوتها الكامنة، فالكتابة العميقة لا تولد من السرعة، بل من بطء التأمل؛ لذلك، فإن الصمت الإبداعي هو محطة يقينية، تؤكد أن ما سيُكتَبُ لاحقا سيكون أثقل وزنا وأرسخ أصلا، وهو نضج يفرض نفسه، للتخلي عن الكتابة السطحية، واستعدادا لميلاد النص الأنيق.

الأيام نيوز: كيف توازنين بين صوتكِ كروائيّة وصوتكِ كناقدة؟ وهل يتصارعان أحيانا؟

صباح بشير: إن التوفيق بين صوت الروائية وصوت الناقدة، هو فن الموازنة بين الجنون المنضبط والعقل الطليق، ولا أرى هذين الصوتين متصارعين جوهريا، بل أراهما وجهين لعملة واحدة، كل منهما يخدم الآخر في مسيرة الخلق المعمق.

صوت الروائيّة هو نبض الفطرة الجامح، وهو الدافع للخوض في متاهات التجربة الإنسانية دون أسوار، يفتح الباب للرؤية الحدسية، ولتدفق العواطف، معتمدا على سحر التخييل لبناء النص. هذا الصوت يطلب الحرية التامة في الانطلاق.

في المقابل، يأتي صوت الناقدة كالضابط الواعي، حاملا عدسة التحليل التي تفكّك البنية وتستنطق الإيديولوجيات، وتدرك ثِقَل السياق الاجتماعي والثقافي، وهي التي تمنح النص متانته ومنطِقَه.

يكمن التوازن في التبادل الخفي بينهما، فالناقدة تمنح الروائية عمقا بنيويا يقيها السطحية، ويجعل فعل الكتابة متجذرا في تربة الواقع، بينما تمنح الروائية للناقدة روحا متوهجة، تمنعها من السقوط في فخ الجفاف الأكاديمي والتحليل البارد، وهما لا يتصارعان أبدا.

أحيانا.. أرى أن على الروائية أن تُسكِتَ صوت الناقدة عند مرحلة الخلق الأولي؛ كي لا تقتلها بسيف الحكم المسبق، وتستدعيها بحكمة في مرحلة المراجعة والتنقيح، لتبلغ بالنص أقصى درجات الإحكام والجمالية الفاعلة.

الأيام نيوز: في روايتكِ "رحلة إلى ذات امرأة"، هل كانت البطلة مرآة لكِ أم نقيضًا؟ وما الذي أردتِ أن تقولي من خلالها؟

صباح بشير: لم تكن البطلة في روايتي "رحلة إلى ذات امرأة" مرآةً لي، بل كانت نافذة على الذات الإنسانية التي تئن تحت وطأة القهر الاجتماعي.

هذه الرواية هي سيرة سيكولوجية للبطلة، وهي انتقاد اجتماعي مُوجّه نحو سطوة المجتمع الذكوري والأعراف البالية التي تقيد حرية المرأة، وتعرّي القيود المفروضة عليها وما يترتب عليها من اغتراب داخلي.

تتمحور رسالة العمل حول ضرورة البحث عن الذات وتحررها، والتأكيد على حق المرأة في التعبير عن كيانها ومشاعرها ونضجها الروحي، بمعزل عن الأحكام المجتمعية القاسية.

لقد وظّفتُ ضمير المتكلم "الأنا"، لأجعل البطلة هي السّاردة المهيمنة على الأحداث والتحليل، الأمر الذي أضفى على النص طابعا من الصدق والبوح العميق، وسمح بتشابك وعي الشخصية وتجاربها المؤلمة مع مواقفي الرافضة للظلم الاجتماعي، ما يجعل القارئ يشعر وكأنه أمام اعتراف شخصي مكثف لتجربة نسوية تتوق إلى الإشراق والتحرر.

بذلك، فهذه "الأنا" لم تكن صوت الكاتبة، بل هو صوت منتزَعٌ بعمق من التجربة الجمعية، وأداة لتوليد أقصى درجات التعاطف والالتحام النفسي.

وبرأيي، عندما يتلبّس القارئ ضمير "أنا" البطلة، يجد نفسه متورّطا في عوالمها، مجبرا على معايشة الهشاشة والقوة المتصارعتين داخلها.

أردت أن أقول من خلالها، إن الصراع ليس صراع جنسين، بل هو صراع ضد بنية فكرية ظالمة، تفرض التشييء على المرأة وتغتال حقوقها.

كان الهدف الأسمى من وراء هذه الرحلة السردية، هو تفكيك مفهوم الضحية؛ فالرواية ترفض أن تستسلم البطلة، بل تجعل من صمتها ومعاناتها نقطة انطلاق نحو استرداد الحكاية، وإعادة تعريف الذات خارج القوالب الجاهزة.

الأيام نيوز: ما الذي يدفعكِ لاختيار موضوعاتكِ؟ هل هو الهاجس الشخصي أم النبض المجتمعي؟

صباح بشير: إن الدافع الحقيقي لاختيار الموضوعات ليس انحيازا لأحد الطرفين، بل هو تماهٍ عضوي بينهما، إذ تبدأ الرحلة دائما من الهاجس الشخصي؛ ذلك السؤال الداخلي الملح الذي يرتب فوضى الروح ويوقظ مكامن القلق الوجودي.

هذا الهاجس هو الشرارة الأولى، وهو المعيار الذي يحدد عمق النص وقوته، لكن هذه الشرارة ما كانت لتبلغ حد الاشتعال لولا أن وجدت صداها في النبض المجتمعي، فالكتابة لا تكتمل إلا حينما يكتشف الكاتب أن قلقه الخاص ليس انعزالا، بل هو انعكاس مكثف لأزمة عامة.

من هنا، تولد الموضوعات في نقطة التقاطع بين الأنا المعذبة والمجتمع القاهر أو الحالم، حيث يصبح البوح الشخصي نافذة على هم الآخرين، فأختار ما يهزني كي يهز من يقرأ، فالموضوع الذي لا يشتعل في داخلي أولا، لن يضيء العالم أبدا.

الأيام نيوز: كيف ترين دور المثقف في زمن التحولات الكبرى؟ وهل ما زال للكلمة سلطة؟

صباح بشير: المثقف هو بالأساس بوصلة أخلاقية وضميرٌ يقظ للمجتمع، وفي خضم الفوضى وانهيار اليقينيات، مهمة المثقف هي التمسك بالرؤية النقدية، ومقاومة سطوة الخطاب الواحد، فهو قاطرة الوعي وميزان الرؤية، يضطلع بمهمة إنارة البصائر، وكشف الغطاء عن الأيديولوجيات الكامنة، ومناهضة التسطيح المعرفي. إنه جذوة التفكير الحر التي تمنح الكلمة عمقها، يؤكد أن قلقه الفردي هو انعكاس مكثف لهموم المجتمع، وهدفه الأسمى هو زرع بذور الأمل في تربة اليأس؛ ليبقى صوته أمانة للتاريخ.

أما عن سلطة الكلمة، فأراها اليوم أكثر نفاذا وعمقا مما كانت عليه، وإن بدت محاطة بالضجيج، قد تكون الكلمة فقدت هيمنتها السريعة في زمن الصورة والسرعة، لكنها احتفظت بـسلطتها النوعية المتجذرة.

وتظل الكلمة المتقنة الصادقة العميقة، هي القوة الوحيدة القادرة على بناء الوعي وتحريك الجمود الفكري، وهي الأساس الذي يُشَيدُ عليه الفكر، وشرارة الإلهام التي تفجر التحولات.

الأيام نيوز: من خلال عملكِ في نادي حيفا الثقافي، ما الذي تعلّمتِه عن أهمية التوثيق الثقافي؟

صباح بشير: نادي حيفا الثقافي هو منبر أدبي وفكري فلسطيني بارز داخل أراضي عام 1948، يعمل بانتظام على إثراء المشهد الثقافي عبر الأمسيات والندوات، ويديره المحامي والناشط الثقافي فؤاد نقارة، الذي أسسه ليكون مركزا حيويًّا للحوار والاحتفاء بالإبداع الأدبي والفكري العربي.

لقد كشف لي عملي التطوعي في النادي عن حقيقة لا تقبل الجدل، وهي أن التوثيق الثقافي ليس فعلا إجرائيا يسجّل الأحداث العابرة، بل هو فعل وجودي يقاوم التلاشي.

إن الذاكرة الجماعية هشّة، وعرضة للتآكل بفعل الزمن وصخب التحولات، وما لم يُقيّد ويُحفَظ، يصبح هباءً وتُسلَبُ منه قوته المُشكلَة للهوية، لقد تعلمت أن التوثيق هو عملية نحت للماضي في صخور الحاضر، لنضمن له ألا يتبخر.

التوثيق، هو الذي يمنح اللحظة الثقافية امتدادها الأبدي، ويربط الأجيال المتعاقبة بحبلٍ سري من الوعي والإرث المشترك، ومن خلال توثيق الفعاليات والأنشطة الثقافية، أدركت أننا لا نسجل أسماء أو تواريخ فحسب، بل نحفظ أرواحا وشهادات حية على استمرارية الفكر والإبداع رغم كل التحديات، وما نوثقه هو بمثابة إعلان عن الحياة في وجه محاولات الإلغاء، وإثبات أن هذا المشهد الثقافي كان هنا، وبأصواته الحقيقية، مُقدما بذلك للأجيال القادمة المادة الخام، التي سيبنون عليها يقينهم وإبداعهم المستقبلي.

في هذا المقام، تولّيتُ مهمة إعداد وتحرير سلسلة من الإصدارات التوثيقية للنادي، والتي تمثل سجلًّا حافلا بمسيرته وعطائه، وقد صدر منها حتى الآن: "رحلة من العطاء"، "عطاء متواصل"، الجزء الأول والثاني من "سنوات من العطاء"، و"في رحاب العطاء". وننتظر صدور الجزء الثالث من كتاب "سنوات من العطاء".

الأيام نيوز: كيف تقيمين تجربة الكتاب المشترك "رسائل من القدس وإليها"؟ وهل يمكن للكلمة أن تعبر الجغرافيا وتبني جسورًا؟

صباح بشير: أرى هذه التجربة دليلا على أن الكلمة لا تعرف الجغرافيا؛ فهي تمتلك سلطة روحية تتجاوز قيود المكان.

الرسائل، بما حملته من بوحٍ صادق وأمل عنيد، أثبتت أن الهم الإنساني واحد، مهما تباعدت الأمكنة.

لقد قامت الكلمة في هذا الكتاب ببناء جسور لا تهدم؛ جسور من الوعي والتضامن الثقافي، وقد عَبَرَت هذه الرسائل من القدس وإليها حاجز الصمت؛ لتُعلِنَ أن اللغة والوجدان والأمل تظل وحدة متصلة لا تتصدع، تجعل من الأدب ملاذا أثيرا وميدانا بليغا لتأكيد حق الوجود المقدس ونبض البوح الصادق.

الأيام نيوز: ما هو السؤال الذي يلح عليكِ دائمًا ولم تجدي له إجابة بعد؟

صباح بشير: السؤال الذي يلح عليّ دائما هو: كيف يمكن للروح الإنسانية، التي جُبِلَت على الخير والوئام، أن تتخذ من الاختلاف والتنوع ذريعة للنزاع والدمار، بدلا من أن يكون أساسا للبناء؟ لماذا تتحوّل الفروق بين البشر، التي هي جزء من فطرتهم، إلى وقود للكراهية والحروب، بدلا من أن تكون مصدرا للتكامل والتعارف؟

أُفكر بعمق في هذا التناقض، فالفرد الذي مُنِحَ نعمة العقل والإدراك، يرتكب المفارقة بتحويل أخيه الإنسان، الذي يشاركه نبض الحياة وأثقالها، إلى غاية للفتك ووقود للكراهية.

المؤلم حقا، هو الانتماءات المحدودة للأرض والعرق واللون، تلك التي تُضيقُ الوجدان وتطلق شرارة الانقسام، على حساب الرابط الإنساني الكوني الشامل.

إنها لمأساة تدمي الفؤاد، أن يظل الوعي مقيدا خلف سياج العقيدة والموطن والنسب، في حين أن الكون بأكمله يتسع بلا حدود لاستقبال البشرية جمعاء.

لعل الإجابة تكمن في أن الإنسان لم يتعلّم بعد كيف يحب ذاته في الآخر، وكيف يرى في تباعد الخنادق الإنسانية وحدة للهم الإنساني.

نحن نبحث عن السلم في المعاهدات، بينما السلم الحقيقي يكمن في هدم الغيرة والأذى داخل النفس البشرية، وما دامت تلك الحصون الداخلية قائمة، فستظل الأرض مرتعا للشر، ولن نجد الراحة من هذا التساؤل إلا حين يرتفع الوعي الإنساني إلى مقام يرى فيه الوجه الآخر انعكاسا مقدسا لذاته.

الأيام نيوز: كيف تتخيّلين شكل الكتابة بعد عشر سنوات؟ وهل تخشين من طغيان التكنولوجيا على جوهر الكلمة؟

صباح بشير: لن تزول الكتابة بعد عشر سنوات، بل ستّتخذ أبعادا جديدة، حيث تصبح الأدوات الذكية جسرا يعبر به الكاتب بسرعة فائقة من الفكرة العابرة إلى المسودة المكتملة، سيغدو الذكاء الاصطناعي أداة شبيهة بالمعجم، يُغدِق على الكاتب البدائل اللغوية، ويكسوه ثوب البراعة والتمكن؛ لكنه تمكّنٌ زائف، ذلك أن شروط الكينونة الإبداعية الأصيلة لا تُستَقى من خوارزميات باردة؛ فالكتابة الحقيقية تقتضي ارتياد آفاق اللغة والثقافة العامة، وتتطلب عناء القراءة المتعمقة والبحث، والكاتب العارف، هو الذي يقرأ كثيرا ويكتب قليلا؛ ليجود بما يستحق الخلود، أما من يتّكئ على الذكاء الاصطناعي لنهب الأفكار وتسيير تسلسلها بسلاسة مصطنعة، والحصول على لغة سليمة دون عرق الجهد الفكري، فهو ناسخ ماهر، لكنه ليس كاتبا أصيلا، وممّا يدمي الفؤاد، أن هذا النمط من المدعين قد انتشر كالوباء، فبتنا نرى سيلا جارفا من نُسخٍ لشعراء وكتاب ونقاد، يضيعون قيمة الإبداع بسهولة الاستبدال، ويا لخسارة الأصالة في هذا الزمان!